岡山大学の坂本亘教授らの研究グループは、光合成の舞台である「チラコイド膜」を守るタンパク質「VIPP1」の構造と機能を解明し、植物の高温耐性を向上させる新たな技術的知見を得た。この成果により、気候変動下でも持続可能な農業やバイオマス生産への応用が期待されている。研究成果は米科学誌『Plant Physiology』に掲載された。

光合成の足場「チラコイド膜」を守るVIPP1の構造が明らかに。

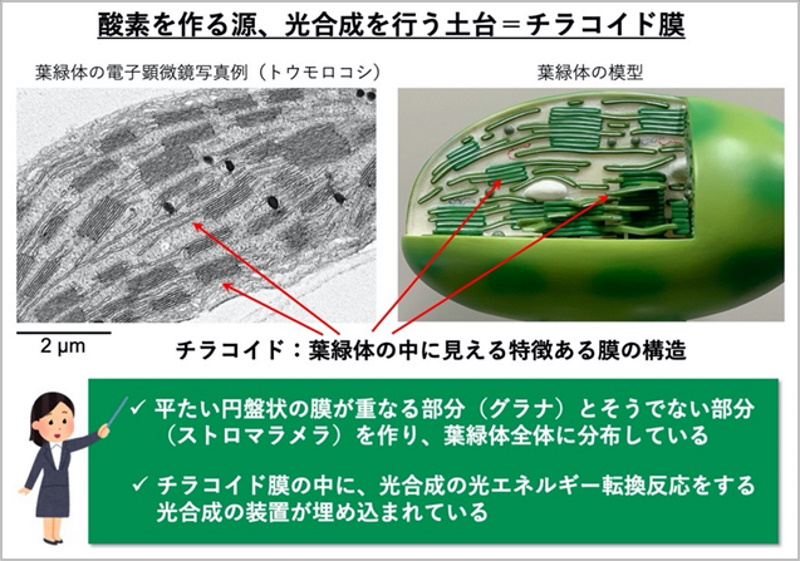

光合成は、生命が太陽光からエネルギーを得る唯一の方法であり、地球上の生態系を支える根幹的な反応だ。その中核をなす「チラコイド膜」は、植物の葉緑体内部に存在する特異な膜構造であり、光をエネルギーへと変換する装置が集約されている。岡山大学を中心とした国際共同研究グループは、このチラコイド膜を維持する鍵となるタンパク質「VIPP1」の構造とその機能を、最新の電子線トモグラフィー技術などを用いて詳細に解析した。

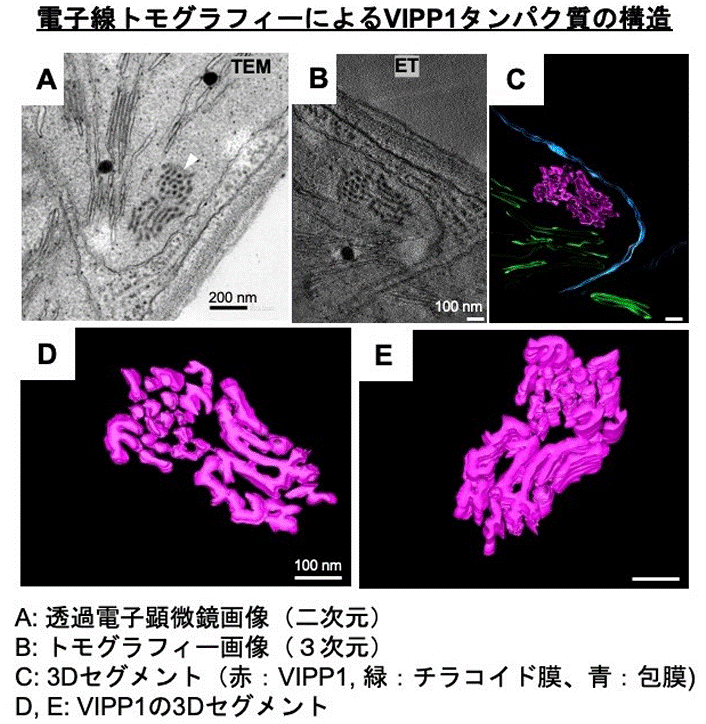

研究チームはまず、タバコの葉緑体内にVIPP1タンパク質を15倍にまで過剰発現させた植物個体を作成。緑色蛍光タンパク質(GFP)と結合させることで、葉緑体内での挙動を可視化し、約20~30ナノメートルの細長いフィラメント状構造が束となって存在する様子を捉えた。さらに、この構造が高温ストレスに反応して動的に形態を変化させることを発見。フィラメントの形成と分裂を繰り返す様子が確認され、膜リモデリングに関与していることが示唆された。

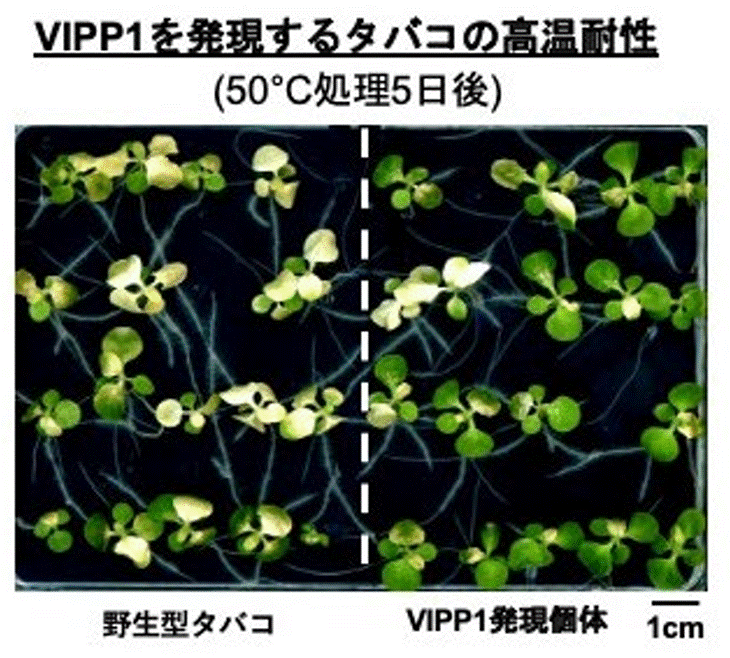

実験では、50℃の高温下に置かれた際、通常のタバコ個体が生育障害を示すのに対し、VIPP1を多量に発現させた個体は明らかに耐性を示した。つまりVIPP1がチラコイド膜を物理的に強化し、光合成の基盤を環境ストレスから守る役割を果たしていることが明らかになった。

このVIPP1は、もともと光合成細菌やシアノバクテリア由来の膜構成タンパク質と同様に、膜の融合や変形を担う「ESCRT-IIIファミリー」に分類される。植物はこのVIPP1を独自に進化させ、高光・高温といった環境ストレスに対する防御機構として利用していると考えられる。

研究の成果は、環境変動に強い作物やバイオマス植物の設計に新たな指針を与えるものであり、農業やエネルギー生産の持続可能性にも貢献する可能性がある。今後は、VIPP1の働きをさらに精密に制御することで、光合成装置の延命や強化といった応用技術の開発が進むだろう。

チラコイド膜という、緑の葉に隠された微細な構造の理解が、地球の食糧安全保障とクリーンエネルギーの未来を支える基盤になる日も、そう遠くないかもしれない。