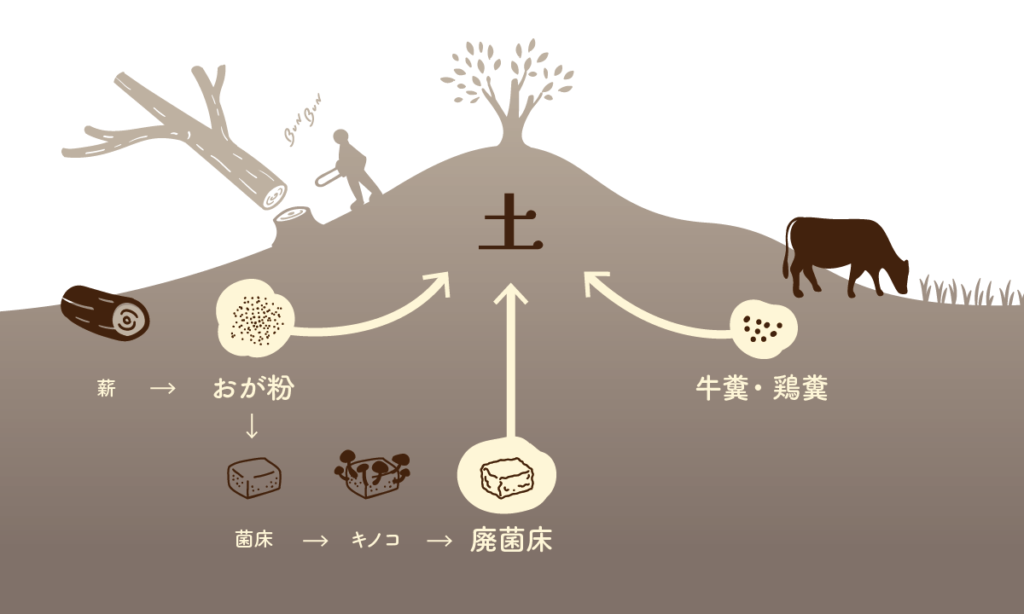

北軽井沢の農業と酪農の現場で、地域資源を活用した堆肥づくりが進行中だ。木工所から出る木くずやおがくず、酪農場の牛糞、養鶏場の鶏糞、そしてキノコ栽培後の廃菌床。これらを組み合わせ、微生物の力を借りて良質な堆肥を生み出す取り組みが、地域の農業の持続可能性を高めている。「北軽・応桑農業勉強会」の活動は、地域内での資源循環と農業の未来を見据えた新たな試みとして注目される。

地域資源を活用した堆肥づくりの挑戦と、地域内循環による農業の持続可能性。

北軽井沢の「パイオニア福嶋」は、木工所から出る木くずやおがくずを、酪農場の牛糞、養鶏場の鶏糞、キノコ栽培後の廃菌床と混ぜ合わせ、微生物の力を利用して良質な堆肥を生み出している。この堆肥は、地域の農家に配布され、土壌改良や作物の生育促進に役立てられている。堆肥づくりは、地域内での資源循環を促進し、農業の持続可能性を高める取り組みとして注目されている。

堆肥づくりに必要な材料は、地域内で調達されている。木工所の木くずやおがくず、酪農場の牛糞、養鶏場の鶏糞、キノコ栽培後の廃菌床など、これまで廃棄されていた資源を有効活用することで、地域内での資源循環が実現している。この取り組みは、農業の持続可能性を高めるだけでなく、地域経済の活性化にも寄与している。

パイオニア福嶋でつくる堆肥の原材料は4種

・きたもっく(北軽井沢)のおがくず

・バイオトラスト軽井沢(北軽井沢)の発酵牛糞

・やまこきのこ園(応桑)の廃菌床

・ユキヒラエッグ(東吾妻)の発酵鶏糞

上記原材料に微生物資材を入れて発酵を促進。配合分量を変えて3種類(カーボン、ぼかし、廃菌床)の堆肥になる。

堆肥づくりのプロセスとその効果、地域の未来を見据えた新たな試み。

堆肥づくりは、木くずやおがくず、牛糞、鶏糞、廃菌床を混ぜ合わせ、微生物の力を利用して発酵させることで行われる。このプロセスでは、温度や湿度の管理が重要であり、適切な管理を行うことで、約1ヶ月半で良質な堆肥が完成する。この堆肥は、土壌の改良や作物の生育促進に効果があり、地域の農業の生産性向上に寄与している。これらの資源を有効活用することで、廃棄物の削減や環境負荷の軽減が実現している。また、地域内での資源循環が促進され、持続可能な農業の実現に寄与している。

これらの活動を進める「北軽・応桑農業勉強会」は、地域の農家や関係者が集まり、堆肥づくりや土壌改良に関する知識や技術を共有する場として設立された。この勉強会では、堆肥づくりの実践や土壌改良の方法について学び合い、地域全体での農業の持続可能性を高めることを目指している。

北軽井沢で進行中の堆肥づくりの取り組みは、地域の農業と環境の未来を支える重要なプロジェクトだ。地域資源の有効活用や資源循環の促進によって、持続可能な農業が実現するからだ。このような取り組みが、他の地域にも広がり、全国的な農業の持続可能性向上に寄与することが望まれる。