千葉大学の倉阪秀史教授とNPO法人環境エネルギー政策研究所は、国内の再生可能エネルギーの供給実態をまとめた「永続地帯2024年度版報告書」を公表した。19年目となる今回の報告では、風力発電の導入が加速し、地域内で消費する以上の電力を再生可能エネルギーで賄える「電力永続地帯」の自治体数が、初めて全国の2割を超えたことが明らかになった。

風力発電が伸び率で太陽光を逆転、再エネ拡大を牽引。

2023年度の再生可能エネルギー導入量を見ると、風力発電が前年度比12.6%増と、太陽光発電の9.0%増を上回る高い伸び率を示した。これらに牽引され、再生可能エネルギーによる電力供給量は全体で7.8%増加。固定価格買取制度(FIT)が始まった2011年度と比較すると、日本の再生可能エネルギー供給量は約4.5倍にまで拡大した。日本のエネルギー構造が、着実に再生可能エネルギーへとシフトしている状況がうかがえる。

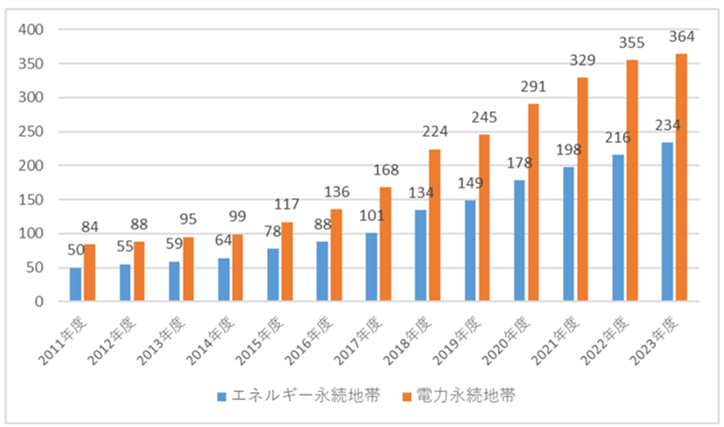

364市町村が「電力永続地帯」に、ただし伸びは鈍化。

地域内で消費する電力(民生・農林水産業用)を、地域で生み出した再生可能エネルギー電力で賄える「電力永続地帯」の市町村数は、364に達し、全自治体(1,741)の20.9%と、初めて2割の節目を超えた。また、電力だけでなく熱エネルギーも含めたエネルギー需要全体を賄える「エネルギー永続地帯」の市町村数も234に増加した。ただし、電力永続地帯の増加ペースは近年鈍化傾向にあり、今後のさらなる普及に向けた課題も浮き彫りになった。

地域エネルギー自給率、秋田県が5年連続トップ。

都道府県別の地域的エネルギー自給率(民生・農林水産業用エネルギー需要に対する再エネ供給の割合)では、秋田県が54.3%で5年連続のトップ。次いで大分県、福島県、群馬県、三重県と続き、これら5県が自給率50%を突破した。風力発電の導入が進む地域が上位を占める傾向が見られる。一方、エネルギーと食料自給率の両方が100%を超える、真の意味での「永続地帯」を達成した市町村は全国で134となった。

地域的エネルギー自給率の都道府県別ランキング

1位 秋田県54.3%

2位 大分県54.0%

3位 福島県53.1%

4位 群馬県52.6%

5位 三重県50.5%

6位 宮崎県49.8%

7位 鹿児島県49.4%

8位 栃木県49.3%

9位 茨城県47.4%

10位 熊本県43.1%