【前編】

日本を代表する義肢装具士・臼井二美男さんと、

イラストレーター須川まきこさんの20年。

「義足でも、あのシルクのワンピースを着たい」

その想いがすべての出発点だった。

須川まきこ(すがわ・まきこ)さん

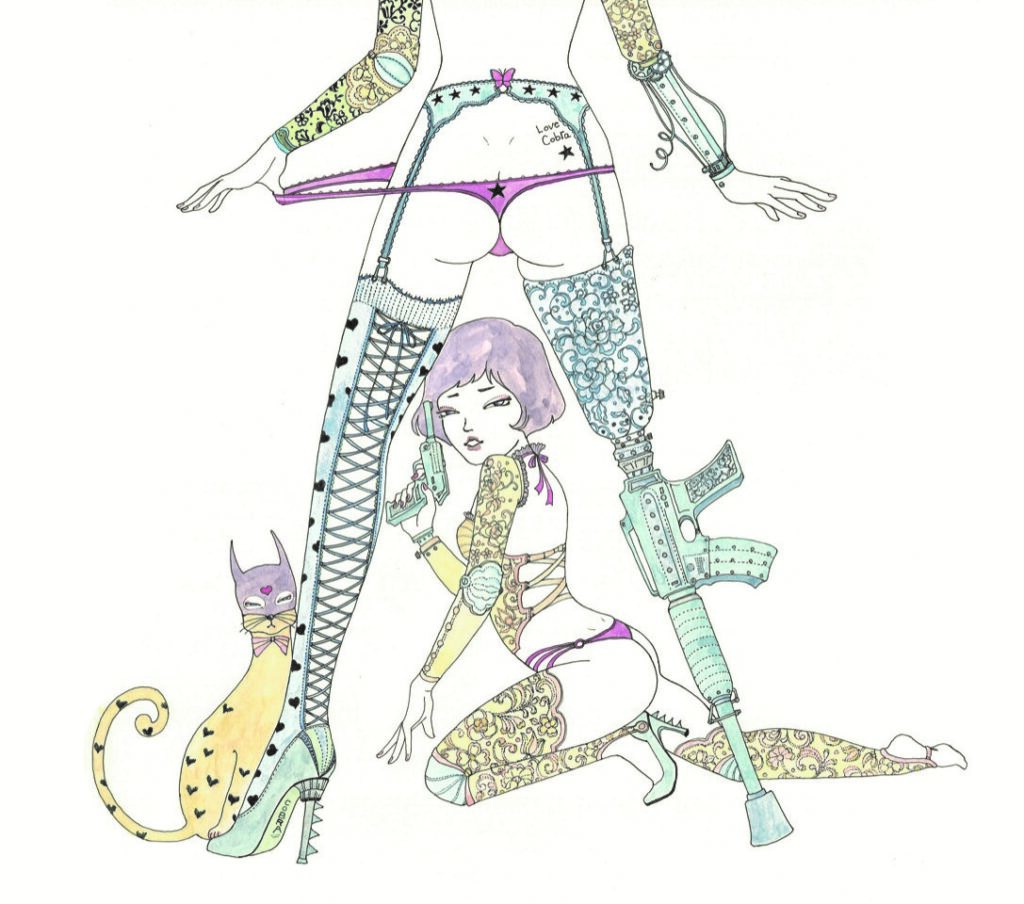

デザイン事務所勤務後、イラストレーターとして活動を始め、海外での個展や国内外での企画展に多数参加。美術館、江戸木版画工房、ランジェリーブランドや百貨店とのコラボレーション展、JR南部駅舎にも絵を描き活動を広げている。自身も義足なので、義足のファッションショーの衣装デザインも手掛け、講演会にも参加。2023年にNHK日曜美術館に出演。「Lady Amputee in powder Room」(エディシオン・トレヴィル)「Melting」(アトリエサード)「Lace Queen」、絵本「ニーとメメ」(広告丸)を発刊。大阪芸術大学客員教授。

「義足になっても、私はおしゃれを諦めたくなかった」

そう語るのは、義足ユーザーであり、イラストレーターの須川まきこさん。

彼女が自身の体と向き合うきっかけとなったのは、入院中に偶然見た一本のテレビ番組だった。

それは、パラアスリートの大西瞳選手が、ミニスカート姿で街を歩く姿。

その義足を作っていたのが、日本を代表する義肢装具士・臼井二美男さんだった。

「“あの姿になれるなら、義足でもいい”。そんな気持ちになったのです。もちろん、病気が再発するかもしれないという不安はありました。でも、臼井さんの義足を見て、“未来の自分”に初めて希望を持てた気がしたのです」

須川さんは大阪の広告制作会社で働いていた。

日常的にファッションを楽しみ、描くイラストも衣服をまとう人々が主役だった。

そんな彼女にとって、病気に罹り、「好きな服が着られなくなる」ことは、“自己の喪失”にも等しかった。

「手術後、足がないことを実感した日から、自分の体を肯定するために、絵を描きました。『足のない私』を、何枚も何枚も…。

チューブに繋がれたままで、痛み止めも効かない状態でした。

でも、描くことでしか私は立ち直れなかった。

描きながら、私は“新しい体”と“新しい人生”に向き合っていたのだと思います」

臼井義足の哲学

「義足は、あなたを表現する道具です」

臼井二美男(うすい・ふみお)さん

1955年生まれ、69歳。1974年 群馬県立前橋高等学校卒業、1984年 公益財団法人 鉄道弘済会入会、1989年12月 義肢装具士免許取得。2016年、毎日スポーツ人賞。2017年、吉川英治文化賞。2020年、厚生労働省・現代の名工。2022年、文部科学省・スポーツ功労賞。2023年、内閣総理大臣賞 ものづくり賞。2023年、黄綬褒章 春の叙勲。42年間にわたり来所患者、病院出張、地方巡回等にて、多くの若年者や高齢者の義足製作を担当。また生活用やスポーツ用義肢製作のみでなく、ボランティア活動として利用者へのランニング動作指導と切断者スポーツ選手の育成を目的としたクラブ「スタートラインTokyo」を主宰することで、パラリンピック選手多数を輩出。2000シドニー、2004アテネ、2008年北京、2012ロンドン。2016リオ大会にはメカニックとして選手団に帯同。2020年東京大会では最終聖火ランナーとして走った。

「僕が義足を作り始めたのは、1984年です。

もう40年近く前。あの頃の義足は、機能を取り戻すためだけの“道具”でした」

そう語る臼井二美男さんは、当時の常識に逆らうように、義足に“装飾性”と“個性”を取り入れてきた。

病院で配られる画一的な義足ではなく、“履きたいと思える義足”こそが、人を前に進ませる。

そう信じて、彼は今日まで多くのユーザーと向き合ってきたそうだ。

「最初に須川さんと会ったとき、“ボディラインを壊さない義足”が欲しいと言われた。

つまり、“好きな服が着られる義足を”ということでした」

須川さんは当時を振り返る。

「その頃は義足になったばかりで、体にフィットしていませんでした。

これじゃ、スカートも、パンツも履けない。

私らしさが封印されたような気がしたんです」

臼井さんは、須川さんの要望に応え、レースやスカラップ、布地装飾などを施した義足を試作した。

それは、医療器具というよりも“クラフト作品”に近かった。

「義足は“装具”じゃなくて、“創具”でいい。

そういう考えが、彼女と出会ってから強くなりました。

誰かが“歩けるようになる”だけじゃなくて、“人生を取り戻す”とか“新しい自分を見つける”ことが、僕の仕事だって思うようになったんです」

須川さんはこう語る。

「臼井さんの義足は、私にとって“服”と同じです。

その日の気分やコーディネートで変えたくなる。そして、見せたくなる。

だから、自分の一部として誇らしく付き合ってこれたんだと思います」

彼女は、義足を“履かされるもの”から“履きたいもの”へ変えるという、精神的なパラダイムシフトも体験したのだ。

「初めて臼井さんの作ってくれた義足を履いたとき、“これなら外を歩ける”って思ったんです。

義足そのものが、私の自己肯定感を取り戻してくれた。これは衝撃的な出来事でした」

「切断ヴィーナス」という新コンセプト。

義足を“隠すもの”から、“見せるもの”へ。

2011年、須川さんは仲間たちとファッションショー「切断ヴィーナス」を立ち上げる。

それは義足を隠すのではなく、“魅せる”ためにステージで披露するイベントだった。

「最初は怖かった。街で義足を見せて歩くなんて、それまでしたことがなかったですし。

でも、みんなと一緒だったからできました。

義足を“隠さなくていい”という自然な感覚は、生まれて初めてのことでした」

道行く若者が須川さんたちの義足を目にして、「かっこいい」「ロボットみたい」と声をかけてくれたことで、彼女たちの恐れは希望に変わっていった。

臼井さんも支援を惜しまなかった。

「義足って、もっと自由でいいんですよ。

僕は“生活義足”と“勝負義足”って分けてるんですが、“勝負義足”ってのは、自分を輝かせるための義足。

スーツを着るように、ドレスを着るように、義足も着替えられるべきなんです」

須川さんは今や、着物やレース、スパンコールを使った義足も自在に履きこなす。

それらは個性を象徴する“もう一つの身体”となり、自己表現の幅を広げるツールになった。

「義足って、実はファッションアイテムにもなり得るんです。

“かわいい”って言われるの、すごくうれしいですよ」

この流れは他の義足ユーザーにも影響を与え、“自分だけの義足”を求める声が、臼井さんの元に数多く届くようになっていく──。

後編「義足と共に生きるという選択、表現と技術のその先へ。」

に続く

聞き手・内野一郎(Maintainable®NEWS編集長)

撮影・高木陽春

シリーズ「社会を変える集団 社会を変える人たち」

持続・循環・再生・保守可能な社会とライフスタイルデザインに取り組むさまざまな企業や研究所、大学などの話題を領域横断でご紹介しているMaintainable®NEWS。新しい取材インタビュー企画として、持続・循環・再生・保守可能な共生社会を実現するために、科学・技術・哲学・クリエーションなどさまざまな領域で実践に取り組む、有為の集団とプレーヤーを独自の視点でフォーカスし、「社会を変える集団 社会を変える人たち」と題して紹介させていただきます。どうぞお楽しみください。

あわせて読みたい記事

【バルーン×多様性アートファッション】全米1位バルーンアーティスト神宮エミ、障がいや病とともに生きるモデル9名とNYファッションウィークで“命の輝き”を表現。

社会を変えるトイレ PUBLIC TOILETS for AN INCLUSIVE SOCIETY.

移動の不自由さを解決する “どこでも、誰でも使える”モバイルトイレ

廃棄素材がアートに生まれ変わる。マンション共用部で進むサステナブルデザインの新潮流