★要点

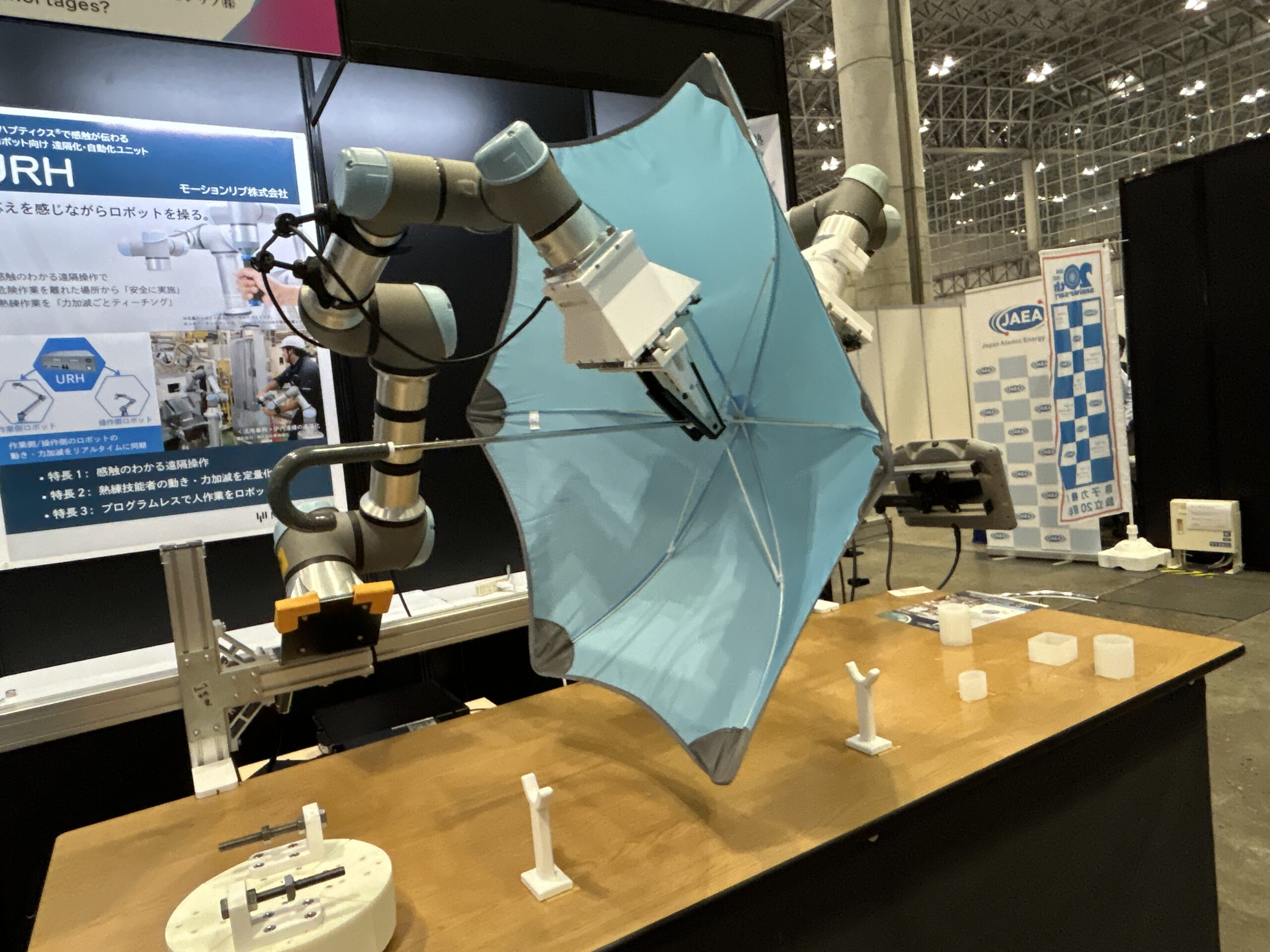

人間の巧みな操作を「力・触覚(ハプティクス)」のデータとして取得・再生し、遠隔・自律ロボットに移植するアプローチ。専門家の所作をデータベース化し、産業・医療・保全の現場に“配布”する構想が見えてきた。

★背景

人手不足・技能継承・安全確保。国内外の製造やインフラ保守は三重苦だ。映像AIだけでは限界がある。力のやり取りまで含めた“人間拡張”をどう量産するかが次の競争軸。

触れずに自動化は語れない。慶應義塾大学ハプティクス研究センターは、力と触感をデータとして扱う「リアルハプティクス」で、人間の動作を記録・再生し、誰もが“熟練”にアクセスできる世界を描く。映像・位置情報中心だったDXに“手応え”を足す発想。現場の安全と質を同時に上げる、現実解だ。

人の手を“入出力デバイス”に——力・触覚の分解と再構成。

展示の核は、力制御(パワー)と触知(タクタイル)を別々に捉え、必要に応じて合成する設計だ。操作者側の微細な力の変化をセンサーで取り出し、ネットワーク越しに遅延・振動を補正して送り、ロボット側で安全に再現。力の双方向通信と機械インピーダンスの調整で“ガリッ”とした当たりや“しなる”感触まで運ぶ仕組みを示す。作業対象の剛柔、脆さ、滑りまで含めて「経験」をファイル化する試みだ。

技能をコピーして配る——“所作データベース”という発想。

狙いは遠隔操作だけではない。熟達者の所作をテンプレートとして蓄積し、現場の新人や別拠点のロボットに配布する。例えば、配管のバルブ開閉トルク、古材の剥離限界、マイクロメートル単位のはめ合い圧。数値と波形で持ち歩ける技能資産。センターは長年の研究で、過大力の抑制や不意の反力を吸収する“壊さない力学”を積み上げてきた。医療・保全・農水・宇宙まで適用が広がるのはこの安全哲学ゆえだ。

ロボットだけに任せない——人×機械のハイブリッド自動化。

完全自動の理想は遠い。だからこそ、人の判断と機械の繰り返し精度を組み合わせる。遠隔の指先で“最初の一押し”だけ人が決め、残りをロボットが再現・連続実行する運用。労働力が細る社会で、危険・単調・重労働を機械に振り、重要な初期判断を人が担う分業が現実的だ。衛星・5G・LPWAの接続を使い分け、災害後の点検や高所・水中作業にも広げられる。センターが掲げる「オープンな共有」を前提にすれば、メーカーの縦割りを越えた互換も見えてくる。

“可用性”で勝つ——現場導入の肝は規格と編集。

実導入のボトルネックは二つ。第一に相互運用。力・触覚データの記録形式、再生側の最低スペック、危険時のフェイルセーフを共通化し、メーカーを越えて動く流通規格にすること。第二に編集性。収集した波形をそのまま使うのでなく、不要な微振動を除き、再現に必要な特徴量だけ残す“所作編集ツール”が要る。映像編集のように、技能を切って、重ねて、配る。データの著作権と責任境界も同時に設計する段階に来た。

Maintainable®︎NEWS EYE

所作の“見える化”と共有実験の広がり。

◎集めた技能データは、作業の特徴や結果をわかりやすく“見える化”するために活用される。

たとえば、作業中にかかる力の強さや平均的な負荷、手が触れている時間、滑りやすさや壊れやすさの傾向などを数値として整理し、画面上で一目で確認できるようにする。

こうしたデータを基に、自治体やデベロッパーと連携して“共有テスト街区”と呼ばれる実験フィールドで繰り返し検証を行う。

ハプティクス(力・触覚)技術と通信、安全規格を組み合わせ、実際の現場で安全かつ確実に使える仕組みを整えていく。これにより、中小企業や医療・保全など、さまざまな分野の現場へ技術を広く届けることができる。

技能を“配る”時代に向けた、新しい社会インフラづくりが始まっている。

取材・撮影 柴野 聰

あわせて読みたい記事

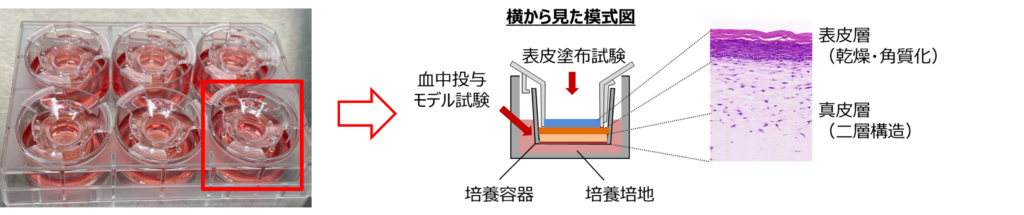

【Great News】世界初、高性能3D人工皮膚モデルの量産化に向けた新技術とは?

「闇バイト」を追体験する全く新しいネットリテラシープログラム「レイの失踪」登場

筑波大学発のロボティクスカンパニーCloser Robotics、経産省「革新的ロボット研究開発事業」に参画、食品分野での技術革新を目指す

eロボティクスとアンリツの挑戦。ドローンと電波環境評価の新たな可能性。