★要点

東南極沿岸の海底堆積物と気候・海洋モデル解析から、約9000年前に「暖かい深層水の流入 → 棚氷崩壊 → 氷床急減速」という連鎖が起きていたことが判明した。ある場所で始まった融解が、融け水を通じて別の地域の融解を誘発する“Tipping Cascade(ティッピング・カスケード)”が、南極氷床でも現実のメカニズムとして働き得ることを示した。

★背景

地球温暖化で南極の氷は加速度的に失われつつあるが、「どこまで、どれくらい速く」進むのかは不確実性が大きい。過去の大規模融解の実例と仕組みを解き明かすことは、今世紀以降の海面上昇と沿岸社会のリスクを見積もるうえで、避けて通れない課題となっている。

氷床は一気には崩れない——そう信じたい人間の気持ちとは裏腹に、地球の記録は別の物語を語り始めている。南極沿岸の海底に眠る堆積物と数値モデルが示したのは、約9000年前、暖かい深層水が湾内に流れ込み、棚氷を崩壊させ、それが引き金となって内陸の氷床が急速に縮小したという姿だ。

しかもその過程で、一地域の融解が別の地域の海洋構造を変え、さらなる融解を誘発する「連鎖」が起きていた可能性が高いという。Tipping Cascade——制御不能な大規模変化がドミノのようにつながる現象は、もはや概念上の脅しではない。私たちが踏みしめている現在の海岸線が、どれほど“条件付きの安定”に過ぎないのかを、南極の氷は静かに告げている。

9000年前、南極で何が起きたのか。海底の泥が語る急激な氷の後退

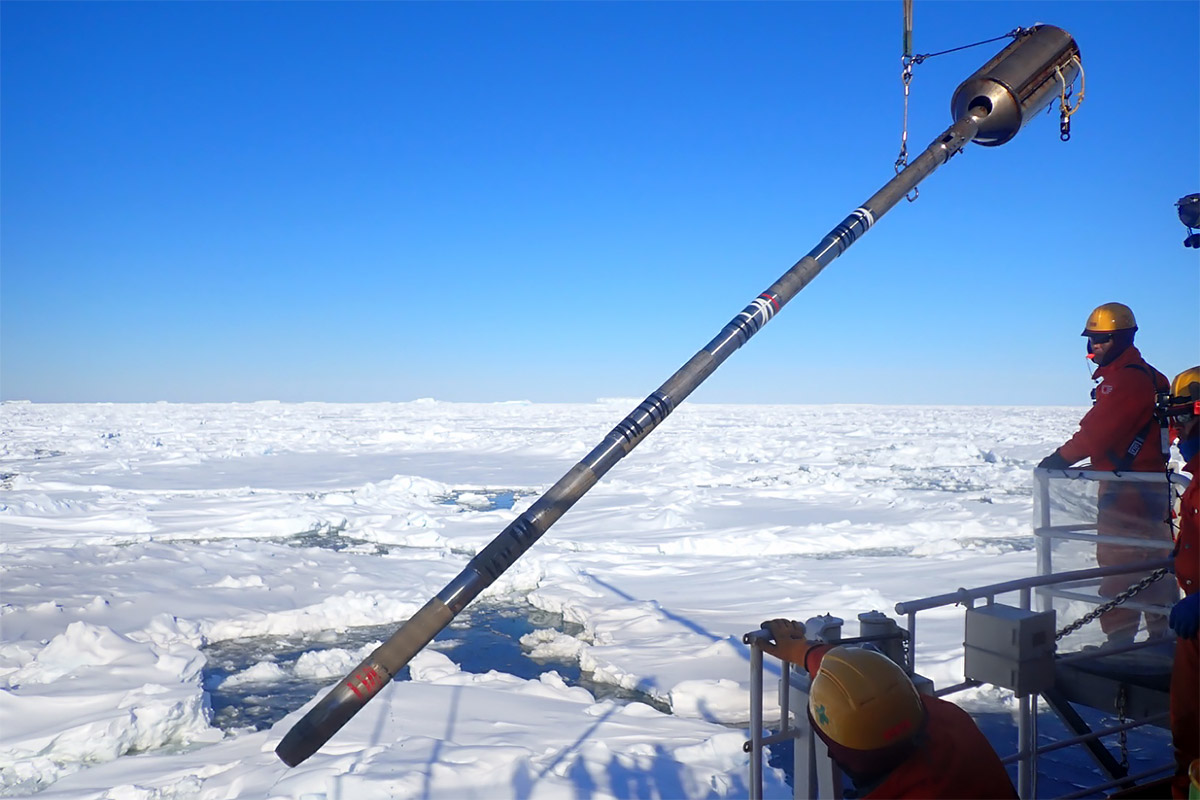

今回の研究は、南極大陸の縁に広がる東南極リュツォ・ホルム湾と、その周辺のドロンイングモードランド沿岸を舞台にしている。昭和基地の沖合で、南極観測船「しらせ」などを使って繰り返し採取されてきた海底堆積物コア。その細かな粒径の違い、X線CTで読み解いた内部構造、微小なプランクトン化石の種類、さらにはベリリウム同位体比——目には見えないサインを総動員して、研究チームは過去数万年の氷床と海洋環境の変遷を復元した。

その結果、約9000年前というタイミングで大きな変化が浮かび上がった。湾内の海水温が一気に高まり、暖かい深層水(周極深層水)がこれまでより多量に湾へ流入した痕跡が現れたのである。湾をふさぐように広がっていた棚氷は、その温度攻撃に耐えきれず大規模に崩壊したとみられる。

棚氷は、内陸から海へと流れ出す氷河を“せき止めるダム”の役割を果たしている。そのダムが失われれば、氷は一気に海へと流れ込む。堆積物記録は、まさにその瞬間——沿岸から内陸へと氷床の境界線が急速に後退したことを示していた。

氷床の縮小は、ゆるやかな後退だけでは説明できない。何かが“スイッチ”のように働き、システム全体のバランスを崩した。その候補が、暖かい深層水の流入と棚氷崩壊である。

融け水が“次の融解”を呼ぶ——Tipping Cascadeという自己強化ループ

しかし、今回の成果が意味するのは、一地域での大規模融解だけではない。研究チームは気候モデルと高解像度海洋モデルを組み合わせ、過去の南極海で何が起きていたのかをシミュレーションした。

鍵を握るのは「融け水」だ。ロス棚氷など、南極の別の地域で氷床融解が進めば、大量の淡水が海へ流れ込む。塩分の薄い融け水は海面付近を軽くし、海水の成層構造を強化する。上が軽く、下が重い“きれいな層”ができると、表層と深層の混ざり方が変わる。その結果、周極を巡る暖かい深層水が、これまでより沿岸の湾へと入り込みやすくなる。

リュツォ・ホルム湾で観測された9000年前の深層水流入は、そうした遠方での融解と結びついていた可能性が高い。つまり、「どこか一か所の氷床が融ける」→「融け水が海を変える」→「別の地域の沿岸に暖かい深層水が届きやすくなる」→「そこで棚氷崩壊と氷床融解が加速する」——この自己強化的なループこそが、Tipping Cascadeと呼ばれる現象である。

気候変動の世界では、アマゾンの森林、グリーンランドの氷床、海洋循環など、さまざまな「ティッピング・ポイント」が議論されてきた。だが、それらが互いに連鎖していく「カスケード」が、どこまで現実味を持つのかは長らく不明だった。

南極氷床について、具体的な地形・地質データとモデルから「連鎖の仕組み」が描き出されたことの意味は大きい。海面上昇の将来予測が、単純な「温度に比例した直線」では済まなくなる可能性を、私たちは正面から受け止めざるを得ない。

海面上昇は“平均値”では見えない。沿岸都市とインフラが背負うリスク

南極の氷が融ければ海面が上がる——その因果関係自体は、もはや常識の範疇に入ったと言っていい。しかし、重要なのは「どれくらい上がるか」だけではなく、「どのペースで、どんな形で上がるか」だ。

Tipping Cascadeが現実に働くなら、海面上昇は長い時間をかけてじわじわ進むだけではなく、特定の期間に加速度的に進むフェーズを持ち得る。さらに、世界平均の数十センチという数字では隠れてしまう、地域ごとの差も大きくなる。

たとえば、地盤沈下が進むデルタ地帯や、大都市の湾岸部、港湾・空港・発電所が集中する人工海岸。「平均0.5メートルの上昇」といった数字は、そこでは現実感のない抽象値に過ぎない。高潮や台風、強い低気圧と重なったとき、海面のわずかな上乗せが致命的な浸水範囲の拡大をもたらす。護岸と排水、地下インフラ、飲料水の塩水化、保険と金融の評価軸——社会システムのほぼすべてが影響を受ける。

しかも、南極氷床の大規模融解は「遠い未来の話」として片づけられがちだが、そのトリガーとなる温度上昇や海洋の変化は、すでに現在進行形で進んでいる。今回の研究が示したのは、「過去に一度起きた仕組みは、条件さえそろえば再び起こりうる」という、冷ややかに現実的なメッセージである。

過去を読むことは、未来をあきらめないこと——科学・政策・市民社会の役割

9000年前の南極で起きたことは、単なる「歴史の豆知識」ではない。氷床の安定性と不安定性の境界線がどこにあるのか、その境界を越えたときに何が起きるのかを、地球自身の実験結果として教えてくれる。

今回の研究は、東南極の一地域に焦点を当てたものだ。しかし、南極の周りには複雑な海流と局所的な流れが張り巡らされている。遠く離れた棚氷の融解で生まれた融け水が、時間をかけて別の湾や沿岸域に運ばれ、そこでまた新たな融解を促す——そんな連鎖は、十分に起こりうる。

この知見は、いくつかのレベルで私たちの行動を迫る。第一に、温室効果ガス排出の削減を加速させること。ティッピング・ポイントやカスケードは、「どこかの閾値」を越えたときに一気に表面化する。温度上昇を抑え込むことは、その閾値へ近づくスピードを遅らせる唯一の手段である。

第二に、適応策の設計に不確実性と非線形性を織り込むこと。堤防の高さや土地利用、インフラ更新のタイミングを、「平均的な予測」にだけ合わせていてはリスクを過小評価する。複数のシナリオと時間スケールで、海面上昇と極端現象の組み合わせに備える必要がある。

第三に、研究と観測への投資だ。海底堆積物コアや氷床のボーリングコア、海洋観測ネットワーク、スーパーコンピュータによるシミュレーション——どれも一朝一夕には整わない。だが、過去と現在のデータがなければ、未来を議論する土台すらつくれない。

そして最後に、市民社会の認識だ。Tipping Cascadeのような話は、ともすると「遠くて抽象的な危機」に聞こえる。だが、そこから派生する海面上昇や災害は、住宅ローンや保険料、自治体の財政、暮らしの安心といった、きわめて身近なテーマに直結している。

南極の氷が語るのは、「もう終わりだ」という諦めの物語ではない。どのくらいのリスクを、どのスピードで引き受けるのか。その選択権が、今この瞬間の私たちの行動にまだ残されている、という事実である。過去の地球が見せた“連鎖のシナリオ”を、次の世代に現実の脚本として渡してしまうのかどうか——その分岐点に、私たちは立っている。

あわせて読みたい記事

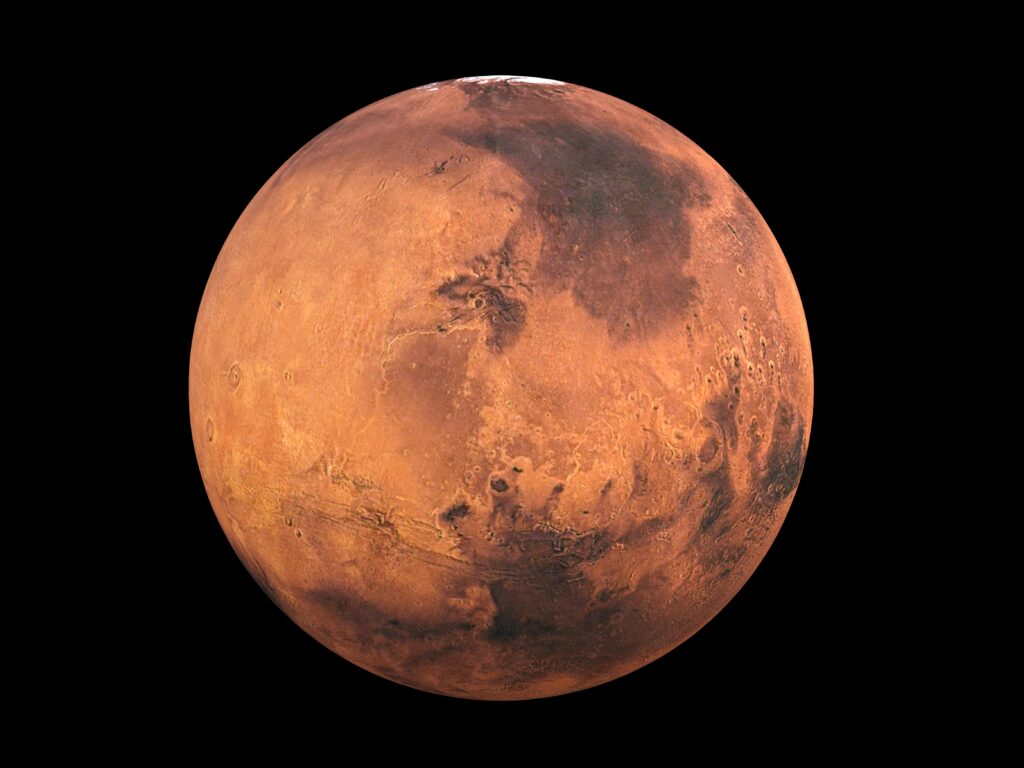

【火星が語る気候変動】岡山大学発表。中緯度クレーター750地点解析で、火星の「氷のタイムカプセル」が約6億年の氷史を復元。

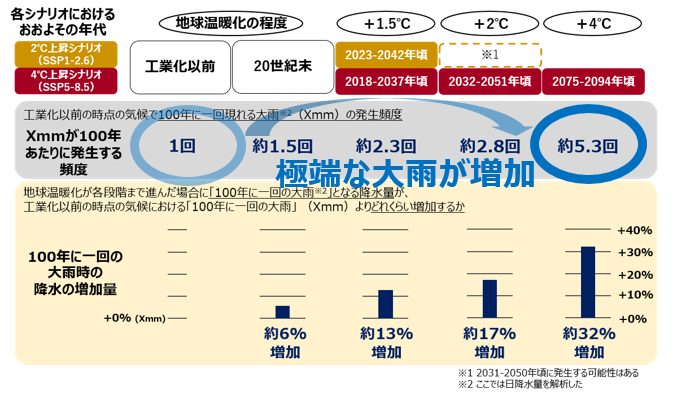

気候変動の最新データを基に適応策を探る「日本の気候変動2025」公開

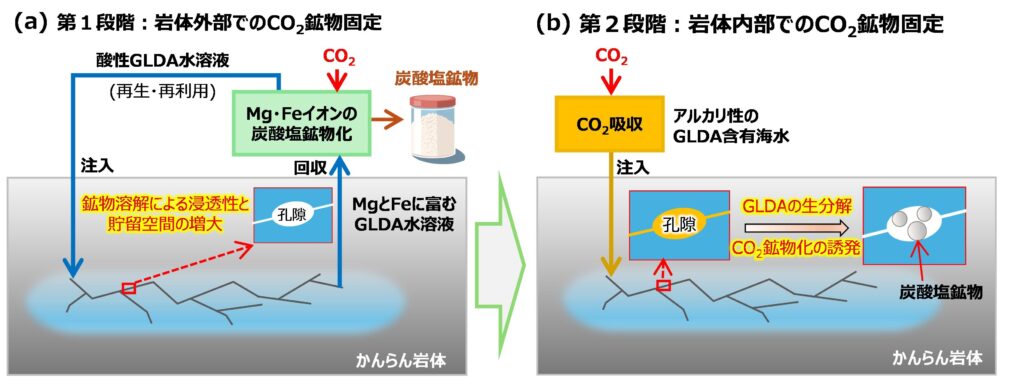

【大気中CO₂を「石」にかえる】東北大学が提案する、マントルのかんらん岩体を用いた新しい鉱物固定技術とは?