★要点

廃プラスチック再資源化技術をリードする日本シームが、循環型経済の国際フォーラム「Closed Loop Recycle Forum 2025」を2025年11月25–26日(火・水)に静岡県浜松市ジ・オリエンタルテラスで開催。欧州と日本の専門家、さらに環境省のエキスパートが一堂に会し、「完全循環型経済」の実現に向けた最新の事例、制度、技術を議論する。

★背景

「プラスチック資源循環促進法」や「GX」が加速するも、製品設計の段階から再利用を前提とする欧州に対し、日本のサーキュラーエコノミー実装は遅れがち。環境対策が企業競争力に直結する今、国内外の実務レベルの知見を共有し、日本独自の循環モデルを構築することが、喫緊の経営課題となっている。

なぜ、日本のリサイクルは「完全循環」に至らないのか。その答えを探るべく、国内外の資源循環分野の専門家が、静岡・浜松に集結する。日本シームが主催する国際フォーラム「Closed Loop Recycle Forum 2025」は、欧州の先進事例と日本の現在地を比較し、未来の資源循環を具体的に描く2日間。企業の競争力をも左右する、サーキュラーエコノミーの最前線だ。

“設計”から違う、欧州のクローズドループ

脱炭素社会の実現に向け、循環型経済への移行はもはや待ったなしの経営課題。しかし、欧州と日本では、その歩みの速さに差が見られる。課題の根源は、製品の「設計思想」にある。 例えば、欧州の飲料メーカーは、使用済みペットボトルを効率的に回収し、100%再生PETで新たなボトルを再生する「ボトルtoボトル」の仕組みを社会実装している。これは、製品を設計する段階から、素材の回収しやすさや再利用のしやすさを織り込む「クローズドループ(完全循環)」の発想が根付いているからだ。一方、日本ではまだ、リサイクルが“後付けの努力”になりがちという構造的な課題を抱える。

環境省、大学、欧州企業──異分野の知性が交差する2日間

今回のフォーラムは、この日欧のギャップを埋め、日本型のアプローチを模索する貴重な機会となる。登壇者の顔ぶれは多彩だ。環境省でCOP21対応を主導した梶原成元さん、国立環境研究所で資源循環研究を牽引してきた大迫政浩さんといった、日本の政策と研究の第一人者が揃う。 さらに、欧州からはセンサー選別機トップメーカーTOMRA社の元日本代表や、ドイツの選別プラント企業のCEOなどが登壇。彼らが語る欧州の最新事例や実務レベルの知見は、日本の企業や自治体の担当者にとって、明日からの戦略立案に直結するヒントとなるだろう。

理論から実装へ。未来の市場を創るために

このフォーラムは、単なる講演会ではない。国内外の専門家が一堂に会し、パネルディスカッションや懇親会を通じて、実務レベルの課題と展望について意見を交わす「共創の場」だ。 日本シームは、廃プラスチックの再資源化技術をリードする企業として、このイベントを触媒に、国内の政策、産業、研究機関の連携を促したい考え。欧州の知見を学び、日本の現実に即した技術と社会システムをいかに構築していくか。未来の市場を創るための、本質的な議論がここから始まる。

【開催概要】

Closed Loop Recycle Forum 2025(クローズド・ループ・リサイクル・フォーラム)

開催日時: 2025年11月25日(火)9:30開演(9:00開場)~26日(水)17:00閉会

開催場所: ジ・オリエンタルテラス(静岡県浜松市中央区佐鳴台6-8-30)

参加費: 80,000円/1名様 (事前申込制) ※交通費、宿泊費は含まれず。

参加対象者: 企業・自治体・研究機関・報道関係者など、循環型経済に関心を持つ方

定員: 80名(応募多数の場合は抽選)

参加方法: 特設サイトの申込みフォームより受付 https://closedlooprecycleforum2025.net/

■ゲストスピーカーとテーマ一覧(順不同)

梶原 成元 さん(公益財団法人 廃棄物・3R研究財団理事長)

「資源循環を考える、そして廃棄物・3R研究財団の業務について(仮題)」

東京大学工学部都市工学科を卒業後、1979年に環境庁へ入庁。2016年〜2017年には環境省地球環境局長としてCOP21対応を主導。現在は公益財団法人廃棄物・3R研究財団 理事長として、2011年の公益法人移行や、技術基準策定への研究成果の活用など、廃棄物処理と資源循環社会の形成に寄与。

大迫 政浩 さん(国立環境研究所 フェロー)

「日欧比較から見た日本型の循環経済アプローチ-制度と技術システムの視点から-」

1991年京都大学大学院博士課程修了後、当時の厚生省国立公衆衛生院入所、省庁再編に伴い2001年国立環境研究所に異動。2011年から13年間、資源循環研究分野のユニット長として、幅広く廃棄物・資源循環研究を推進。特に東日本大震災後の国の環境再生事業を科学的観点から支援。

吉岡 敏明 さん(東北大学大学院環境科学研究科 教授)

「物質循環を実現するプラスチックのリサイクル技術の開発動向」

1992年東北大学大学院修了後、助手・助教授を経て2005年教授、2021年より総長特任補佐。資源循環に関するプロセス技術開発研究・教育活動に従事し、多くの学術研究プロジェクトや民間等との共同研究を進めている。現在は、動脈産業と静脈産業の連携を指向したプロセス開発や社会システム構築を目指した研究を進めている。

高岡 昌輝 さん(京都大学大学院工学研究科 教授)

「廃棄物分野における炭素資源循環に向けた技術開発」

1993年京都大学大学院工学研究科修士課程修了後、同大学工学部衛生工学科助手として勤務。

現在は京都大学にて循環型社会の構築に関する研究・教育活動に従事。著書に『地球温暖化と廃棄物』(中央法規出版)など。

佐々木 恵 さん(環境省環境カウンセラー・SDGsアドバイザー)

「マテリアルリサイクルの実力・欧州ではどうしているのか?」

2010年にセンサー選別機のトップメーカーであるTOMRA Sortingの日本社を立ち上げ、2020年まで代表取締役を勤める。その後、理想とするサーキュラーエコノミーへの貢献のため”環境にも経済にもみんなに優しい行動”を目指してEEFAを設立。

Julia Stadler さん(STADLER Anlagenbau GmbH Co-CEO)

「MSW(Municipal Solid Waste) ・LWP(Lightweight Packaging)選別プラントの最先端事例と世界の動向」

Laszlo Szekely さん(TOMRA Sorting GmbH 副社⾧、事業開発責任者)

「一般廃棄物から回収したプラスチックを使ってのマテリアルリサイクル例 ブランドオーナーと共に歩んだ歴史 現在のリサイクルトレンドとこれから」

その他に環境省のエキスパートや欧州の大学教授、欧州のリサイクラーが登壇予定。

最新情報は下記特設サイトにて随時更新。

https://closedlooprecycleforum2025.net/

あわせて読みたい記事

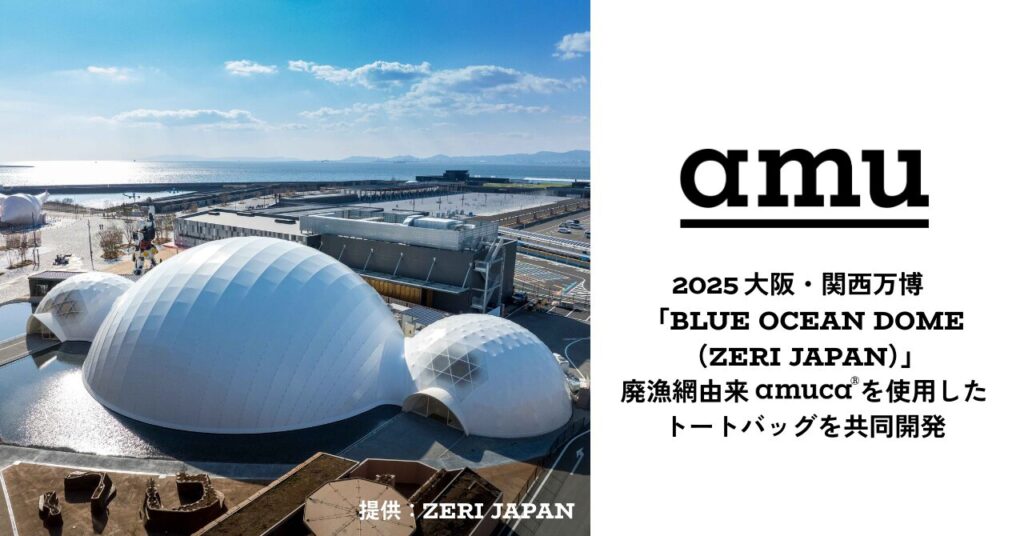

【大阪・関西万博】廃漁網アップサイクルのamu×ZERI JAPAN──「BLUE OCEAN DOME」スタッフ用トートを共同開発

【分解して移せる木造ビル】都市の“余白”を循環に変える——日本橋茅場町「prewood」の挑戦

【東北大学×Nittobo】リサイクルが簡単な電極材料を開発!資源の制約を乗り越えた電池開発に新たな期待。