【前編】

『「はかる」を超える。限界を超える。共に持続可能な未来へ。』技術者たちの思いの本質

➡こちら

アンリツ株式会社 代表取締役社長 グループCEO 濱田宏一(はまだ・ひろかず)さん

1988年東京電機大学工学部卒、アンリツ入社。2015年執行役員、計測事業研究開発総括R&D本部長、16年常務執行役員、17年専務執行役員、計測事業グループプレジデント、18年より現職。

「はかる」というシンプルな言葉が、実はどれほど広範囲に及び、深い意味を持っているのか。あなたは考えてみたことがあるだろうか。

辞書を開くと、次のような言葉が並んでいる。「計る」「測る」「量る」「図る」「諮る」「謀る」…。これらの漢字が示すそのひとつひとつに、各々異なった意味と行為が綴られている。

そしてこれらの言葉を「はかる」とひらがなで示したアンリツという企業は、この「はかる」行為と意味を、単なる計測やデータ取得の行為にとどめず、社会を進化させ、これまで以上に地球環境や社会、人間の未来を進化させて行くための、重要な技術基盤として考えているように見える。

アンリツは『「はかる」を超える。限界を超える。共に持続可能な未来へ。』と語りかける経営ビジョンを掲げ、創業130周年を迎える今もなお前進し続けている。これまで3G、LTE向け測定器でともに世界で高いシェアを獲得してきたアンリツが、この先の自分たちの未来をどう「はかる」のだろうか? 濱田宏一社長に聞いてみた。

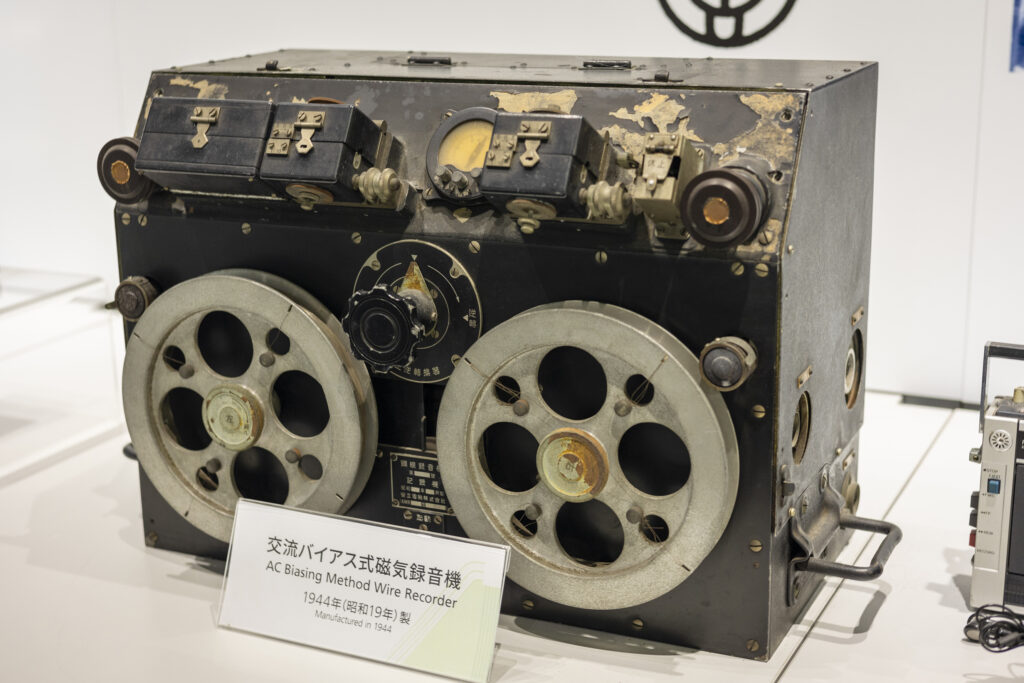

1938年、アンリツの前身である安立電気が発明し(1940年に特許取得)、現在のテープレコーダーの中核技術になった、交流バイアス式磁気録音機。その後1970年代後半に世に現れ、世界中の音楽文化を一変させたソニー「ウォークマン」も、このアンリツの交流バイアス式磁気録音技術が活かされていると言われている。

通信機器から計測器の先端企業へ

1895年創業の石杉社(せきさんしゃ)と1900年創業の安中(あんなか)電機製作所が合併し、安立電気株式会社が設立されたのは1931年。わが国初のテレビジョン放送機(1933年)、無線方向探知機(1934年)、国産初の自動公衆電話機(1939年)と革新的な機器を開発。そして1950年代に入ると通信インフラの基盤を支える製品を次々に開発し、通信技術の発展に大きく寄与しながら、戦後の高度経済成長期には日本の社会基盤を支える重要な役割を果たしてきた。

1990年代以降に入ると、携帯電話通信規格に特化した計測器を開発し、3G、LTE、5Gへと進化する通信規格に対応することで、アンリツは業界のリーダーとしての地位を確立。その歩みは単なる製品提供にとどまらず、技術標準の構築にも深く寄与してきた歴史を持つ。

「我々の歴史は技術革新の積み重ねであり、変化に対応する柔軟性こそがアンリツのDNA。『はかるを超える』というビジョンです」と濱田氏は語る。

技術者集団としての卓越性

日本人は古来より「技術」を尊んできた種族だと筆者は感じている。工芸品からさまざまな工業製品、医療機器に至るまで、細やかに技術を磨き上げ精度を高め、類まれな技術品質に結晶させる技の匠を大切に育ててきた。

計測器という精密機器も、日本人の技術力が存分に発揮できる分野であり、アンリツ最大の強みも、技の匠たちである同社の技術者集団が切磋琢磨し続けてきた高度な能力にある。

そして有線・無線・モニタリング技術を自社グループで開発でき、新たな通信規格に迅速に追随できる体制もしっかりと整備している。この卓越した二つの能力を併せ持つことで、アンリツは業界内での確固たる地位を築いているのだろうと、濱田社長に問いかけてみた。

すると「アンリツの技術者は、単なるデータ測定に留まらず、そのデータを基に未来を予測して、新しい価値を創造する力を持っている」と、濱田氏は柔らかな笑顔で答えた。

「例えば、次世代の通信規格が市場に導入される前に、その要件を予測して製品設計を進める能力は、他社に先駆けた競争優位性をもたらしています。技術者が自らの限界を超えるためには、自由に発想し挑戦できる場が必要で、アンリツはそれを提供します。そういった意味では、自らの成長を望む技術者のための会社と言えるのかもしれません」。

自らの成長を望む技術者のための会社、この指摘は響いた。『「はかる」を超える。限界を超える。』これは、自らを鼓舞し、己の技術者としての成長を強く願う者への、心のエールにも思えてくる。

アンリツ社内の機器展示コーナーで、訪問者に対して自社計測器のデモンストレーションを行う社員達。

『「はかる」を超える。限界を超える。』とは

「漢字で“計る”と書くと、どこか冷たい印象を与えますけれど、ひらがなで描くと人間味が感じられると思いませんか? 我々が目指すのは、技術を通じて社会に安全と安心をもたらすことです。その思いを込めて『はかる』と表現しているつもりです」。

濱田氏は具体例として、食品業界における異物混入検査技術を上げた。アンリツが開発したこの技術は、食の大量廃棄を防ぐことで、フードロス削減に大きく貢献している。また、医薬品やEV(電気自動車)の分野でも、アンリツの「はかる」技術を活用した安全性の担保や、新たな社会インフラの構築が行われている。

同時にアンリツの『「はかる」を超える。』という視点は、サステナビリティへの貢献とも深く結びついている。

「精度の高い確実な数値データを導き出す計測技術の進化こそが、持続可能な未来を作る重要なカギになります。私たちは、この計測技術を通じて脱炭素化をはじめ、社会全体の最適化に貢献していきたい」と濱田社長は語る。

地域への貢献と人材育成、技術者たちが目指すグローバルな未来

神奈川県厚木市に本社工場を持つアンリツは、地域社会への貢献も大切にしている。近隣の小学生を対象に工場見学を実施し、子どもたちにものづくりの面白さを伝える取り組みをスタートした。また次世代の育成にも熱心で、内閣府が主導している「リコチャレ」という女子中高生向けの教育イベントへの参加も積極的だ。

教育視点ということで言えば、新領域ビジネス拡大に向けた人材育成強化のために、2024年4月に立ち上げた「A-SKILLs/Anritsu Skills Training Center」の話題も外せない。世界市場でのプレゼンスを強化するため、文系・理系を問わず社員が学び続ける環境を提供し、EV/電池や汎用計測器に関する技術知識と販売スキルを向上する教育を通じて、3年間で新領域ビジネス人材を約2倍に増強しようという計画だ。

「技術者だけでなく、部門を横断して全社員がアンリツの製品や技術を理解することで、より大きな価値を生み出せると思っています」。

A-SKILLsは英語対応も行われ、グローバルな人材を育成するプログラムが整っている。

「知識を深め、世界中の顧客と対話する。これが我々アンリツの目指すグローバルな価値創造の形ですね」と濱田氏は語る。

アンリツは、2030年までに売上高2000億円企業を目指すという目標を掲げている。これについて濱田社長は語る。

「これは単なる数字の話ではありません。この目標は、社員全員の新たな発想を引き出すための起爆剤なのです。単に売上1000億円を目指すという延長線上で考えるのではなく、2000億円という大きな目標が、我々のこれまでの限界を超える、新しい可能性を切り拓くはずです」。

アンリツの挑戦の中核にあるのは、社会課題を解決するための新しい測定技術だ。医療分野での薬剤の安全性確保、エネルギー分野での再生可能エネルギーの効率的利用、さらには地球環境分野での気候変動への対応など、アンリツの技術はあらゆる分野に展開されつつある。

『「はかる」を超える。限界を超える。共に持続可能な未来へ。』というアンリツのビジョンは、技術だけでなく、人と社会、さらには未来への責任をも見据えた挑戦だ。彼ら技術者集団の進化の歩みは130年に及ぶ歴史に支えられ、未来に向けてさらなる価値を創造し続ける原動力となっている。

濱田氏の言葉を借りれば、「アンリツはただの計測器メーカーではありません。技術を通じて未来を予測し、社会に新たな価値を届ける企業なのです」ということだ。

自身も技術畑出身の濱田氏だからこそ、技術者の志の高さや真摯さ、技術力を高めるための情熱やこだわりの深さは、いやというほど知っているのだろう。

日本人と高度な技術力。技術者の集団アンリツだからこそ挑める未来への挑戦から、欧米とも中国とも異なる、日本発の新しい価値が創造されること信じたい。濱田氏の言葉を聞きながら、強くそう思った。

丹沢大山 (おおやま)国定公園に位置する、標高1,252mの山頂から緩やかに広がる大山を望むアンリツグローバル本社棟。

本社棟内の庭なども生物多様性保護の観点から、厚木の相模川流域の植生を生かした、野趣あふれる地元の原風景を再現している。

【後編】「理工系分野での女性の活躍を応援する企業」「技術者の天国とは」に続く

➡こちら

聞き手・内野一郎(Maintainable®NEWS編集長)

撮影・高木陽春

シリーズ「社会を変える集団 社会を変える人たち」

持続・循環・再生・保守可能な社会とライフスタイルデザインに取り組むさまざまな企業や研究所、大学などの話題を領域横断でご紹介しているMaintainable®NEWS。新しい取材インタビュー企画として、持続・循環・再生・保守可能な共生社会を実現するために、科学・技術・哲学・クリエーションなどさまざまな領域で実践に取り組む、有為の集団とプレーヤーを独自の視点でフォーカスし、「社会を変える集団 社会を変える人たち」と題して紹介させていただきます。どうぞお楽しみください。