【後編】

義足と共に生きるという選択、

身体表現とテクノロジーの、その先へ。

「義足でも、あのシルクのワンピースを着たい」

その想いがすべての出発点だった。

「私は義足で生まれ変わったと思っています。

昔の自分とは、もう違う。

新しい体、新しい感覚、新しい目線で絵を描くようになった。

義足を履いた女性たちが、風を感じ、走り、踊る姿を描いています」

須川さんの作品は、義足を“欠損の象徴”としてではなく、“新しい体のあり方”として提示している。

そこにあるのは、“障がい”という言葉を超えた、ポジティブな身体性の肯定だ。

「義足があってこその“私”がいる。

そこに“無理して前向きに生きている”とか、“健常者と同じになろう”という発想はもうありません。

義足があることで、私は“私らしく”なれた。それが本当に大きかったです」

臼井さんも強調する。

「ユーザーの人生を彩る義足を作りたい。

その人が堂々と生きていけるように、義足は伴走者であり、背中を押す存在であってほしいんです」

魅せる義足の時代。

切断ヴィーナスが広げた波紋。

「切断ヴィーナス」は単なるファッションショーではなかった。

須川さんは語る。

「同じように足を失った人たちが、会場に来て『こんなふうに義足を履いていいんだ』って涙を流してくれるんです。

ある女性は、義足を一度も見せたことがなかったのに、帰りにはスカート姿になっていた。

あのときは、本当に胸がいっぱいになりました」

ショーを通じて生まれたのは、共感と勇気、そして“自分の義足”を選ぶという新たな選択肢だった。

装具ではなく、身体の一部として、美意識とともにデザインされた義足は、多くの人の意識を変えていった。

義足に対する臼井さんの思いも一層深まっている。

「医療的に“標準的”な義足がすべてだと思われている。

でも、本当に大切なのは、その人がそれを“履きたい”と思えるかどうか。

“歩ける”だけじゃ足りない。

履いていて“心地いい”“気分がいい”“楽しい”…、そう思える義足こそ、僕が作りたいものなんです」

テクノロジーと感性の融合へ。

義足の未来像とは?

義足は、かつて“隠す”ものであり、“我慢して使う”ものだった。

しかしいま、そこには革新の兆しがある。テクノロジーも飛躍的に進歩してきた。

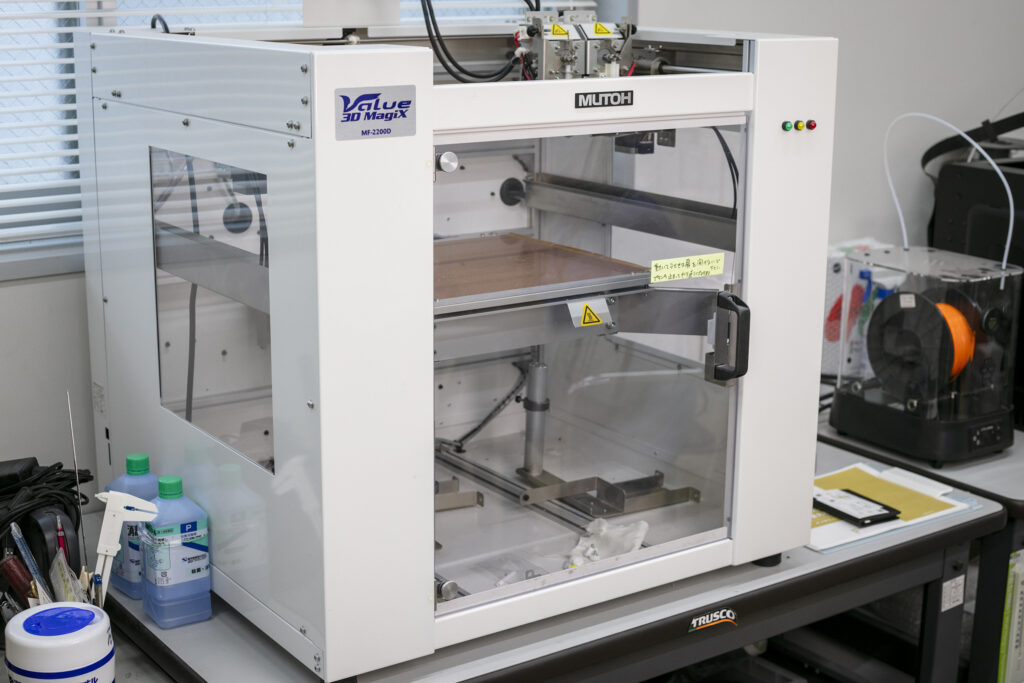

近年では3Dプリンタを用いた軽量義足、義足表面を布やレースで装飾できる加工技術、さらには義足そのものをアクセサリーのように着脱できるカスタムシステムなども登場している。

臼井さんはそれでも「最終的に必要なのは“人間の手”だ」と語る。

日本で義足を用いた最古の記録は、幕末から明治初期に活躍した歌舞伎役者の記録がある。その後、義肢製作を専門としたのは1887年、大阪の奥村義松とされている。東京においては1944年に「東京義肢修理所」が東京都下谷区に開設され、1952年に「国鉄 東京義肢研究所」が設立され、現在の鉄道弘済会「義肢装具サポートセンター」に至っている。現代のスマートな義足に進化するまでの歴史的な義足の数々が、センターに所蔵されている。

「どれだけ技術が進んでも、“その人がどう生きたいか”を読み取るのは機械じゃなくて、人間の感性なんですよ。

素材も構造も進化しているけど、一番大切なのは“その人にふさわしい義足か”どうか」

須川さんも頷く。

「私は、いまの義足が“最終形”とは思っていません。

義足はまだ、もっと美しく、もっと自由になれる。

その可能性を、これからも私自身が表現し続けたい」

「義足と歩む人生」を、

選ぶことの意味。

須川さんが義足で街を歩くと、子どもたちが目を輝かせるという。

「『かっこいい!』って言われると、うれしくなっちゃいます(笑)。見せることで、“変じゃない”って思ってもらえるなら、それはすごく意味のあることだと思っています」

普段はシンプルなものを使い、イベントや撮影ではビジュー付きの華やかなデザインを選ぶ。

「その日の気分に合わせて履き替えられる」こと自体が、“自分で選ぶ人生”の象徴なのだ。

臼井さんのもとには、10代から70代まで、実に多様な義足ユーザーが訪れるという。

高齢者にも「もう年だから」ではなく「こんな義足なら履きたい」と言わせるデザインが生まれている。

「年齢も性別も関係ありません。

自分らしく生きたいという思いが、義足のデザインを進化させてくれる。

僕はそれに、全力で応えたいと思ってます」

「義足は人生の翼になれる」

再生ではなく、自分を創造するために。

「私は、義足になって“元に戻った”わけじゃない。

“新しくなった”んです」

須川さんのこの言葉は、義足を単なる“代替手段”ではなく、“新しい創造の起点”として捉えていることを示している。

彼女の義足は、もはや単なる人工物ではない。

日々を歩き、絵を描き、言葉を紡ぎ、人生を彩るための“翼”であり、表現であり、未来へつながるパートナーなのだ。

「私たちは、義足で未来をつくっている。

臼井さんの技術と、私たちユーザーの思いが重なって、新しい価値観が社会に伝わっていく。そう信じています」

須川さんの言葉を聞いて、臼井さんはこう結んだ。

「義足って、人の“生き方”そのものなんですよ。

誰かが“こうなりたい”と思ったとき、それを叶える道具になれるなら、これ以上の仕事はない。

僕は、これからもずっと、その人の“いま”に向き合っていきたい」

義足は、単に過去を補うための再生の道具ではないようだ。

それは未来を描くための“創造のデバイス”であり、“自分らしさ”を支える翼なのかもしれない。

義足の作り手と義足ユーザーの歩みが、これからも希望の音を響かせながら続いていく。

そんなイメージが浮かんだ。

医学的診断による義肢装具の選択・処方、製作・修理はもとより、医学的管理のもとでの義肢装着訓練、機能回復訓練などの一連の過程を一ヵ所で行え、スポーツ用義肢装具に関する最前線の研究開発も行われている。

前編 義足は“再生”ではなく、“新しい自分”を創るパートナーだ。

はこちら

聞き手・内野一郎(Maintainable®NEWS編集長)

撮影・高木陽春

シリーズ「社会を変える集団 社会を変える人たち」

持続・循環・再生・保守可能な社会とライフスタイルデザインに取り組むさまざまな企業や研究所、大学などの話題を領域横断でご紹介しているMaintainable®NEWS。新しい取材インタビュー企画として、持続・循環・再生・保守可能な共生社会を実現するために、科学・技術・哲学・クリエーションなどさまざまな領域で実践に取り組む、有為の集団とプレーヤーを独自の視点でフォーカスし、「社会を変える集団 社会を変える人たち」と題して紹介させていただきます。どうぞお楽しみください。

あわせて読みたい記事

日本のモビリティ事情を変えていくシニアカー。

介護職と高齢者が共に歩む、未来を照らす「ファッションウォーク」

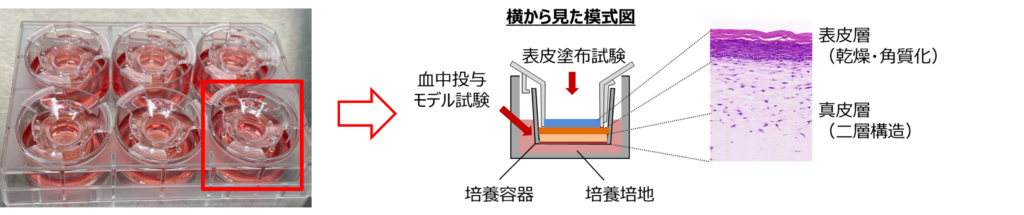

【Great News】世界初、高性能3D人工皮膚モデルの量産化に向けた新技術とは?

イノフィス、ルーマニアで「マッスルスーツ」の販売開始。EU諸国での展開を加速!