木造建築による、仕事と自然と食の癒し空間。

河村電器産業つくば工場食堂棟「FOREST DINING」が拓く、次世代の職場環境。

【前編】

働く環境とは、一体何を指すのだろうか。効率的に作業をこなすためのオフィスレイアウトか、最新のデジタルツール環境か。それらも無論重要だが、人が人らしく働き、創造性を発揮するためには、もう一つ欠かせない要素がある。それは、心と体をリセットし、再び前を向くための質の高い休息ではないだろうか。そして、その答えの一つが「木造建築」にあるとしたらどうだろう。

茨城県稲敷郡阿見町。河村電器産業つくば工場の一角に、2025年春、一つの革新的な空間が生まれた。大和ハウス工業が手掛けた新食堂棟「FOREST DINING」。食事は、心身を癒し、次の活力へと繋げる大切な時間。ここは、その価値を最大限に高めるための場所だ。働く人々の意識を変え、コミュニケーションを育み、企業の未来をも変えうる可能性を秘めている。

この新しい空間は、働く人々にどのような変化をもたらしたのだろうか。施設の企画を主導した担当者、利用者、そして食堂運営スタッフのリアルな声を通して、「人と自然が共にある職場」の価値と、その未来像を紐解いていく。

木の香りが変えた、ランチタイムの風景。

──河村電器産業つくば工場/食堂運営スタッフ/冷水佐織さん

──河村電器産業つくば工場/瀧本恵美さん、矢口幹太さん、青木健太さん

「これまでとは、何もかもが全く違います」。そう語るのは、食堂運営スタッフの冷水佐織さんだ。

「厨房は最新機器が揃い、動線も良くなり格段に働きやすくなりました。何より、この明るく開放的な環境が嬉しいですね。窓の外を眺めていると、時々野生のキジが姿を見せるんです。窓の外を眺めて鳥たちの姿が見えると『今日も元気なんだな』って、こちらまで癒されます」。

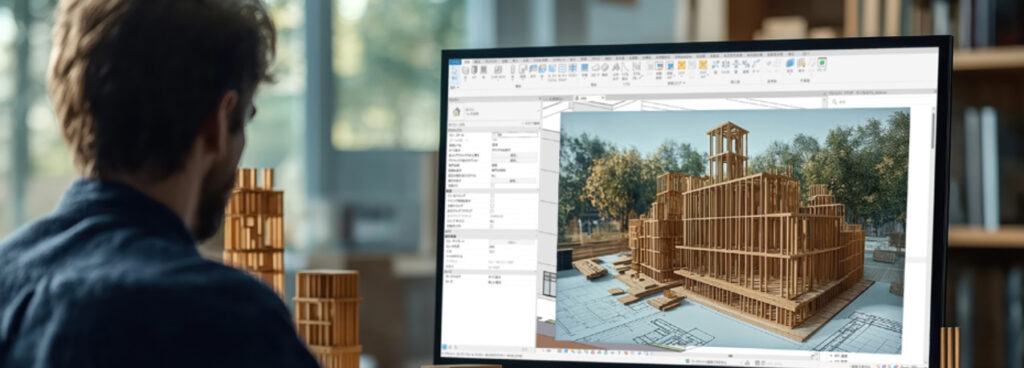

床、壁、そして高く広がる天井。空間を構成する柱、窓の外に広がるウッドデッキに至るまで、ふんだんに使われた木材が、温もりと安らぎに満ちた空気を作り出している。

彼女が最も大きな変化として挙げるのは、この木造空間がもたらした利用者たちの変化だ。

「工場から独立した建物になり、この心地よい空間に惹かれて足を運んでくれる方が格段に増えました。特に外国人従業員の方がよく来てくれるようになりました。それまでは10分ほどで食事を終えてすぐに職場に戻る方が多かったのですが、現在は食後もゆっくり談笑される姿をよく見かけます。

『美味しかったよ』と声をかけていただく機会も増え、愛情を込めて食事を作る私たちのモチベーションにも繋がっています」。

新しい食堂が生まれたことで、ポジティブな空気が、この空間を利用する一人ひとりに広がっている。

利用者の笑顔が、さらなる美味しさを生み出す好循環がここにある。

「会社の施設っぽくない、というのが第一印象です。開放感があって、テーブルや椅子もおしゃれで」と語るのは、利用者の瀧本恵美さんだ。

「以前は食事を終えるとすぐに自席に戻っていましたが、ここでは同僚との会話が自然と増え、休憩時間ギリギリまで過ごすこともありますね」。

以前は弁当派だったという矢口幹太さんも、その意識の変化を口にする。

「以前の食堂は、最低限の栄養を補給するためだけの場所、という感じでした。

でも今は、『食事を楽しみに来る』場所に変わりましたね。

普段は顔を合わせない部署の人とこの空間で会うことで、その後の仕事がスムーズに進むこともあり、コミュニケーションのハブになっていると感じます」。

青木健太さんは、この場所がもたらす精神的な効果を実感している。

「木のぬくもりに囲まれて、本当にリフレッシュできます。

以前は事務所でおにぎり1個で済ませていた昼食が、食事とその後の談笑を含め、心豊かな時間を過ごせるようになりました。ここでは仕事の話はせず、あえて世間話をして気持ちを切り替える。午後の仕事への、良い切り替えの場になっています」。

これは単に新しく、綺麗になったからという理由だけではない。

視覚的な温かみ、空間に満ちる木の香り、柔らかな音の響きといった、木造建築ならではの五感を刺激する要素が、人々の心を自然に解き放ち、会話を促しているのだ。

この空間がもたらす心地よさが、社員一人ひとりの心にゆとりを生み、行動を変えた。そして、その変化が自然な会話を育み、空間全体がポジティブな活気に満ちていくという好循環が生まれている。そしてこの劇的な変化は、実は偶然の産物ではない。

その背景には、一つの経営課題と、それを解決しようとする一人の人物の、長年にわたる強い意志があった。

野生のキジが姿を見せるという、自然との共生の舞台でもある。

「3階の食堂」から「森の食卓」へ。

一人の情熱が拓いた未来への投資。

──河村電器産業株式会社 コーポレートコミュニケーション部長/田中美奈さん

──河村電器産業株式会社 つくば工場長/渡部勝広さん

この変革の裏には、一人の人物の長年にわたる情熱があった。

コーポレートコミュニケーション部長の田中美奈さんだ。彼女にとって、食堂は単なる福利厚生施設ではなかった。

「食も、空間も、無駄なものは与えたくないんです」。

そう語る田中さんの言葉は、単なる食の好みを越えた、一つの哲学だ。

美味しくないものを食べる時間は無駄であり、それは働く社員の貴重な時間を軽んじることにも繋がる。

見た目にも美しく、心から美味しいと思える食事と、それを味わうための心地よい環境があってこそ、人は真に活力を得られる。彼女はそう信じていた。

「食べることは、働く人の活力の源です。見た目から美味しさが伝わり、リフレッシュできる空間で味わう。その体験が重要なんです」。

彼女が求める『心地よい環境』とは、単なる物理的な快適さではない。

人の感性に直接働きかけ、活力を生み出す有機的な空間だ。

田中さんは10年以上にわたって、全国にある河村電器産業の工場の食堂改革に取り組んできた。

つくば工場は、その改革の集大成とも言えるプロジェクトだった。

「以前の食堂は、言ってみれば殺風景な会議室のような空間でした」と、つくば工場長の渡部勝広さんは当時を振り返る。

「窓から見えるのは工場の機械や工程の様子で、目線に常に職場が入ってくる。とても気分転換ができる環境ではありませんでした」。

工場の3階、エレベーターもない場所に設けられた旧食堂は、約160名の従業員のうち利用者が日に30〜40名と低迷。

「利用者が少ないため食事のクオリティも上げにくく、それが更なる利用者減少を招くという悪循環に陥っていたのです」と田中さんは語る。

会社の働き方改革という大きな潮流も後押しとなり、プロジェクトは始動。

パートナーの大和ハウス工業との対話の中で『木を使い、防風林の緑を建物内に取り込む』というコンセプトが固まっていった。これは田中さんの思想と完全に合致した。

「そのプランでいこうと決めました。完成した空間は、木の香りに満ちていて本当に爽やかです」。

渡部さんも、完成した建物を初めて見たときの衝撃をこう語る。

「『これが企業の食堂か…!』と驚きました。

見学に来られた取引先の方からも『まるでカフェのようですね』と褒めていただきます。

何より嬉しいのは、社員たちの変化です。

今は皆が集まって笑顔で食事をしていて、楽しそうな雰囲気が伝わってきます。

最近ではリクルート活動の場としても活用しており、学生さんに食事をしてもらうなど、会社の魅力発信にも繋がっています」。

一つの食堂が、企業文化を醸成し、エンゲージメントを高め、採用競争力という直接的な経営資源へと貢献する。

その変革の核にあったのは、間違いなく『木』という素材が持つ力だった。

では、この革新的な空間は、いかにして生み出されたのか。

その裏側には、どのような設計思想と技術が隠されているのだろうか。

後編では、大和ハウス工業の設計・施工担当者の視点から、その創造のプロセスに迫る。

河村電器産業株式会社の関係者が調達する山にまで足を運び、選び抜いたもの。

【学びのポイント】

利用者の声から見る、木造建築空間と良質な職場環境が生む価値

Point 1

コミュニケーションの活性化

「普段は顔を合わせない部署の人とこの空間で会うことで、その後の仕事がスムーズに進むこともあり、コミュニケーションのハブになっていると感じます」(利用者・矢口幹太さん)

◎旧食堂が抱えていた「部署間の交流を創出する」という課題は、木が持つ温もりと開放感に満ちた心地よい空間によって解決された。木造建築がもたらす心理的な安心感が、偶発的な会話を生む「場」を育み、組織の風通しを良くし、新たなアイデアの源泉となり得る。これは、イノベーションを求める企業にとって無視できない価値だ。

Point 2

意識と行動の変容

「以前は事務所でおにぎり1個で済ませていた昼食が、食事とその後の談笑を含め、心豊かな時間を過ごせるようになりました。ここでは仕事の話はせず、あえて世間話をして気持ちを切り替える。午後の仕事への、良い切り替えの場になっています」(利用者・青木健太さん)

◎単なる「栄養補給」から「心身のリフレッシュ」へと、休憩の質が劇的に変化した。意図的に仕事と距離を置く「質の高い休息」は、午後の生産性向上に直結する。木の香りや色、質感がもたらすリラックス効果が、この質の高い休息を支えている。建築は、人の意識と行動をポジティブに変える力を持つ。

Point 3

企業ブランディングへの貢献

「最近ではリクルート活動の場としても活用しており、学生さんに食事をしてもらうなど、会社の魅力発信にも繋がっています」(工場長・渡部勝広さん)

◎優れた職場環境は、従業員満足度を高めるだけでなく、社外に対する強力なメッセージとなる。人材獲得競争が激化する現代において、「ここで働きたい」と思わせる魅力的な環境は、企業の持続的成長を支える重要な経営資源になる。特に、サステナビリティや働く人の健康を重視する木造建築は、企業の先進的な姿勢を象徴する。

【ブランドの視点】

大和ハウス工業が描く「Future with Wood」の思想

この「FOREST DINING」は、大和ハウス工業が全社を挙げて推進するプロジェクト「Future with Wood」を象徴する建築物だ。では、この「Future with Wood」とは、一体どのような取り組みなのだろうか。 それは、単なる木造建築ブランドではない。脱炭素社会の実現という地球規模の課題に対し、建築という本業を通じて貢献していくという社会的使命。そして同時に、木が本来持つ力を最大限に引き出し、人々の暮らしや働き方をより豊かにしていくという、同社の強い意志の表明である。 長年培ってきた設計から施工までの一貫した総合力と、未来を見据えた技術開発力を背景に、大和ハウス工業は木材の新たな可能性を追求している。環境への貢献はもちろん、今回の事例のように、働く人の生産性や創造性を高める空間を創造することで、企業の持続的成長を支えるパートナーとなることを目指しているのだ。 後編で登場する設計者、施工者、そして「Future with Wood推進部」の担当者たちは、皆この理念を共有し、それぞれの立場でプロジェクトの実現に尽力した。彼らの声を通して、この思想がどのように現場で具現化されたのかを紐解いていく。

撮影:大河内 禎 インタビュー:名越 加奈枝、松本 泰夫

【後編】

設計者と施工者が語る、木造建築が生み出す空間の力と社会的意義について。

大和ハウス工業Future with Wood 河村電器産業株式会社つくば工場食堂棟の紹介ページ

あわせて読みたい記事

【木築情報モクショナリー】木造建築の未来を切り拓く。大和ハウス工業、商業・事業施設にBIM対応を本格導入。

木材の可能性を広げる。木鋼ハイブリッド耐火柱「Dkitto-Column」登場!

大和ハウス工業、環境サステナブル企業部門で最高賞「環境大臣賞(金賞)」を受賞