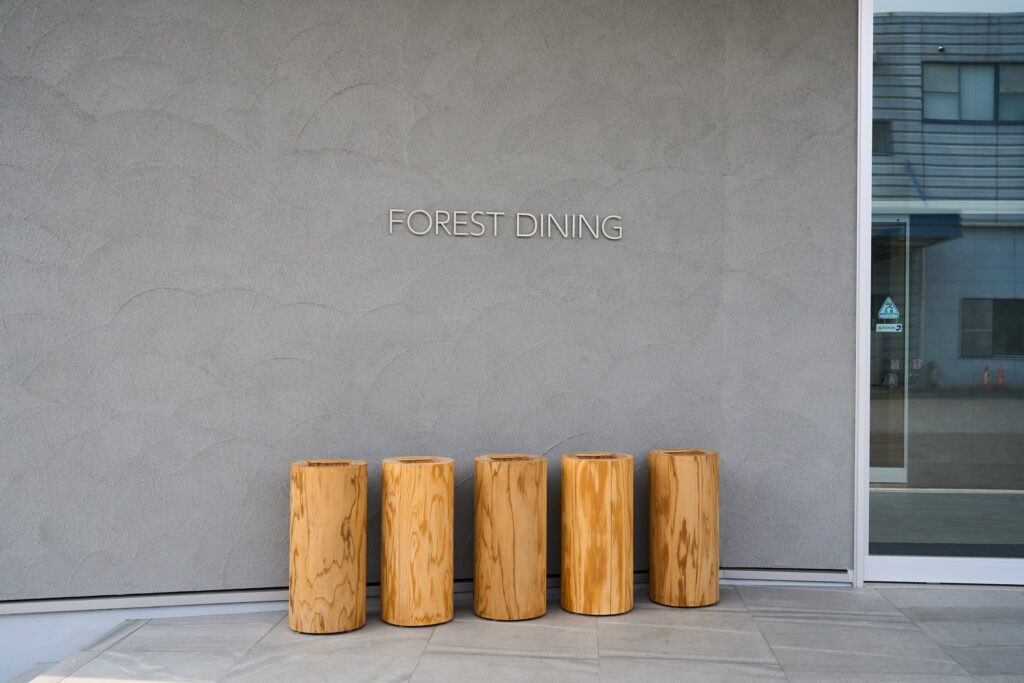

木造建築による、仕事と自然と食の癒し空間。

河村電器産業つくば工場食堂棟「FOREST DINING」が拓く、次世代の職場環境。

【後編】

なぜ、この木造建築空間は人を惹きつけ、心を解き放つのか。前編で明らかになった河村電器産業つくば工場食堂棟「FOREST DINING」がもたらした劇的な変化。それは決して偶然の産物ではない。その心地良さの背景には、設計者の「思想を形にする力」、施工者の「困難を乗り越える技術力」、そして大和ハウス工業という企業が描く「木造建築の未来像」が、深く結びついていた。

後編では、彼ら大和ハウス工業の関係者たちの視点から、この建築が持つ真の価値を解き明かす。

森を内に取り込む。鉄筋コンクリートと木の“適材適所”が生む大空間。

──大和ハウス工業 設計担当 伊藤帆奈美さん

「お客様から『社員がリフレッシュできる、職場とは全く違う空間にしたい』という強いご要望がありました」。

設計を担当した伊藤帆奈美さんは、静かに、しかし確信に満ちた口調で語る。

彼女が目指したのは、単に木を多用した建物ではなく、人々が本能的に求める「自然とのつながり」を建築という形で実現することだった。

「敷地の隣には防風林の機能をもった森が広がっていました。

お客様が自然や木を大切にされる考えをお持ちであることもあり、『森をそのまま建物内に取り込む』ことをコンセプトに設計を進めました。

森に向かって天井高を上げていき、ガラスの開口を大きく設けるイメージです。

そうすることで、森を借景して内部に引き込むような空間を目指しました」。

そのコンセプトを実現するために、彼女は「森の中に木々がランダムに立っているイメージ」を建築で再現しようと考えた。

そのために、構造的に必要なグリッドの柱をできるだけ減らし、太さの違う化粧の柱をランダムに配置した。

「厨房や水回りなどを集約したコア部分を鉄筋コンクリート造(以下:RC造)とし、そこに建物に作用する水平力を負担させることで、食堂空間の柱のスパンを最大限に飛ばし、筋かいも不要にしました。そのような大空間を実現するために、木とRCの混構造を選択しました。」

強固なRCのコアが空間の屋台骨を支え、その周りを軽やかで温かみのある木造空間が包み込む。

それは、河村電器産業つくば工場で働く人たちに揺るぎない安心感を与え、同時に気持ちを切り替えてくつろげる安らぎを提供する、お客様の要望に応える建築からの的確なメッセージと言えるだろう。

「森を内に取り込む」という設計思想を体現している。

デザイン的な美しさと構造的な合理性を両立させる、設計者の緻密な計算が隠されている。

職人技と安全管理。現場の「挑戦」が形にした想い。

──大和ハウス工業 施工担当 藤枝晋哉さん

どれほど優れた設計思想も、それを寸分違わず現実に形にする技術がなければ絵に描いた餅に終わる。

施工を担当した藤枝晋哉さんにとって、この現場は挑戦の連続だった。

「私自身、木造建築の施工は初めての経験でした。

特に安全管理の面では、鉄骨造の常識が通用しない部分が多く、一から施工順序を組み立てる必要がありました」。

鉄骨のように部材に安全設備を直接取り付けることが難しい木造建築の現場。

そこでは、より緻密な計画と、素材の特性を熟知した上での柔軟な対応力が求められる。

「木材は非常にデリケートな素材です。

化粧柱は早い段階で設置する必要がありましたが、傷一つつけられないため、養生には細心の注意を払いました。

火気を使う溶接作業なども、木に影響が出ないよう、ビス止めに変更するなど、常に細やかな配慮が求められる現場でした」。

その技術の粋と、設計者の想いが強く結晶しているのが、エントランス部分に設けられた斜めに折れ曲がった軒天だ。

設計の伊藤さんは、この部分に特別な意図を込めていた。

「エントランスは建物の顔です。屋根の勾配なりに下がってくる軒天が水平に切り替わる箇所で折れ点が生まれることで、『ここが入口ですよ』という合図のように感じられます」。

この設計者の高い要求に、現場は技術で応えた。藤枝さんは語る。

「ここは伊藤さんのこだわりが詰まった場所で、一枚の板のように木目を綺麗に通す必要がありました。

大工さんが非常に苦労して、下地作りから数えると20日以上かけて丁寧に仕上げてくれた部分です。

完成した建物をご覧になる方には、ぜひ一度この軒天を下から見上げて、その職人技を感じていただきたいですね」。

ミリ単位の精度にこだわる職人の魂。

それは、図面だけでは表現しきれない、人の手仕事が吹き込む温もりと確かな品質の証だ。施工中に河村電器産業の従業員の方から「中を見せてほしい」と声をかけられ、内部に案内したときの従業員の方の驚きの表情が、今でも藤枝さんの何よりの誇りだ。

「この新しい食堂棟の建物の中に入れば、木の香りとともに、木の柱が持つ迫力も感じていただけると思います」。

作り手と使い手の間に生まれた共感は、この建物が単なる「施設」ではなく、人々の想いが集う「場所」であることを示している。

“木だからできた空間”が示す、Future with Woodの未来像。

──大和ハウス工業 Future with Wood 推進部 安木力さん

この河村電器産業つくば工場食堂棟「FOREST DINING」は、単なる一つの成功事例ではない。

それは、大和ハウス工業が全社を挙げて推進する「Future with Wood」という大きなビジョンの、未来に向けた一つのプロトタイプなのだ。

Future with Wood 推進部の安木力さんは、今回携わった「FOREST DINING」について、こう語る。

「Future with Woodの理念を、具体的な形として完成させた成功事例だと考えています。

『木だからできた自然の中にいるような空間』、『木だからできた心から安らげる快適な空間』は、木材がもたらすポジティブな影響を示す模範となります。

実際に従業員の方々から『リフレッシュできる』『活力が生まれる』という声をいただき、この建物がウェルビーイングや健康経営に貢献できていることを実感しています」。

脱炭素社会の実現という世界的潮流の中、建築業界においても木材活用は重要なテーマだ。

だが、大和ハウス工業の視線は、その先を見据えている。

「木造建築は、環境負荷を低減するだけでなく、そこで働く人々の健康や生産性向上にも直結します。

木材の温かみや癒しの効果は、従業員のストレスを軽減し、快適な職場環境を提供します。

この河村電器産業つくば工場食堂棟「FOREST DINING」のように、木造・木質化は、企業の成長と持続可能な未来を実現するための、価値ある投資になるのではないでしょうか」。

この言葉は、コストや効率だけでは測れない、未来への投資を検討するすべての企業への、力強いメッセージだ。

一つの食堂棟が、職場環境と、働く人々の意識を大きく変える。

その変革の根底には、顧客企業が抱いていた明確なビジョンと、それに応え、さらに新たな価値に昇華させた大和ハウス工業の技術と哲学があった。

彼らが設計から施工まで一貫して提供するのは、単なる建物ではない。

それは、企業の課題に応え、働く人の心に寄り添い、持続可能な未来を築くためのソリューションそのものだ。

【学びのポイント】プロの仕事から紐解く、建築の価値創造プロセス

Point 1

木造の魅力を最大化する「混構造」という戦略

「食堂の柱のスパンを長く確保し、視界を遮る筋かいをなくした開放的な空間が不可欠でした。そのために、建物のコアをRC造とし、地震や風など横からの力(水平力)をすべてそこで受け止める設計にしたのです。この混構造によって、周囲の木造部分は構造的な制約から解放され、私たちが目指した広々とした空間が実現できました」(設計・伊藤帆奈美さん)

◎「森」というコンセプトの核となる、木の温もりに満ちた開放的な大空間。それを実現するために、あえてRC(鉄筋コンクリート)を構造的な「縁の下の力持ち」として活用したのがこの建築の核心だ。RCに機能と剛性を集約させることで、人々が過ごす主要空間を純粋な木造の魅力で満たすことに成功している。これは、木造建築の可能性を最大限に引き出すための、戦略的な「適材適所」と言えるだろう。

Point 2

「木」という素材に魂を吹き込む職人技

「(軒天は)設計の伊藤さんのこだわりが詰まった場所で、一枚の板のように木目を綺麗に通す必要がありました。大工さんが非常に苦労して、下地作りから数えると20日以上かけて丁寧に仕上げてくれた部分です」(施工・藤枝晋哉さん)

◎木材は、鉄やコンクリートと違い、一つとして同じものがない「生き物」だ。そのデリケートな素材の特性を熟知し、美しく仕上げるには高度な技術が求められる。特に、軒天の木目を一枚板のように通す仕事は、木造建築ならではの難易度の高さと、それに応える職人の技量の高さを象徴している。一つひとつ表情の違う木という自然素材の特性を最大限に活かす手仕事が、この建物に設計図だけでは表現しきれない温もりと価値を吹き込んでいる。

Point 3

「木」の価値を再定義する、未来への投資

「『木だからできた自然の中にいるような空間』、『木だからできた心から安らげる快適な空間』は、木材がもたらすポジティブな影響を示す模範となります」(Future with Wood 推進部・安木 力さん)

◎この事例が証明したのは、木造建築が単に「環境に良い」だけでなく、働く人々の心身に直接作用し、生産性やエンゲージメントといった具体的な経営価値を生み出すという事実だ。サステナビリティが企業の必須要件となった現代において、環境性能と人的資本経営の両方に貢献する木造建築は、企業の持続的成長を支える「価値ある投資」であることを、この「FOREST DINING」は明確に示している。

【前編】

設計者と施工者が語る、木造建築が生み出す空間の力と社会的意義について。➡こちら

撮影:大河内 禎 インタビュー:名越 加奈枝、松本 泰夫

大和ハウス工業Future with Wood 河村電器産業株式会社つくば工場食堂棟の紹介ページはこちら

あわせて読みたい記事

【木築情報モクショナリー】木造建築の未来を切り拓く。大和ハウス工業、商業・事業施設にBIM対応を本格導入。

木材の可能性を広げる。木鋼ハイブリッド耐火柱「Dkitto-Column」登場!

大和ハウス工業、環境サステナブル企業部門で最高賞「環境大臣賞(金賞)」を受賞