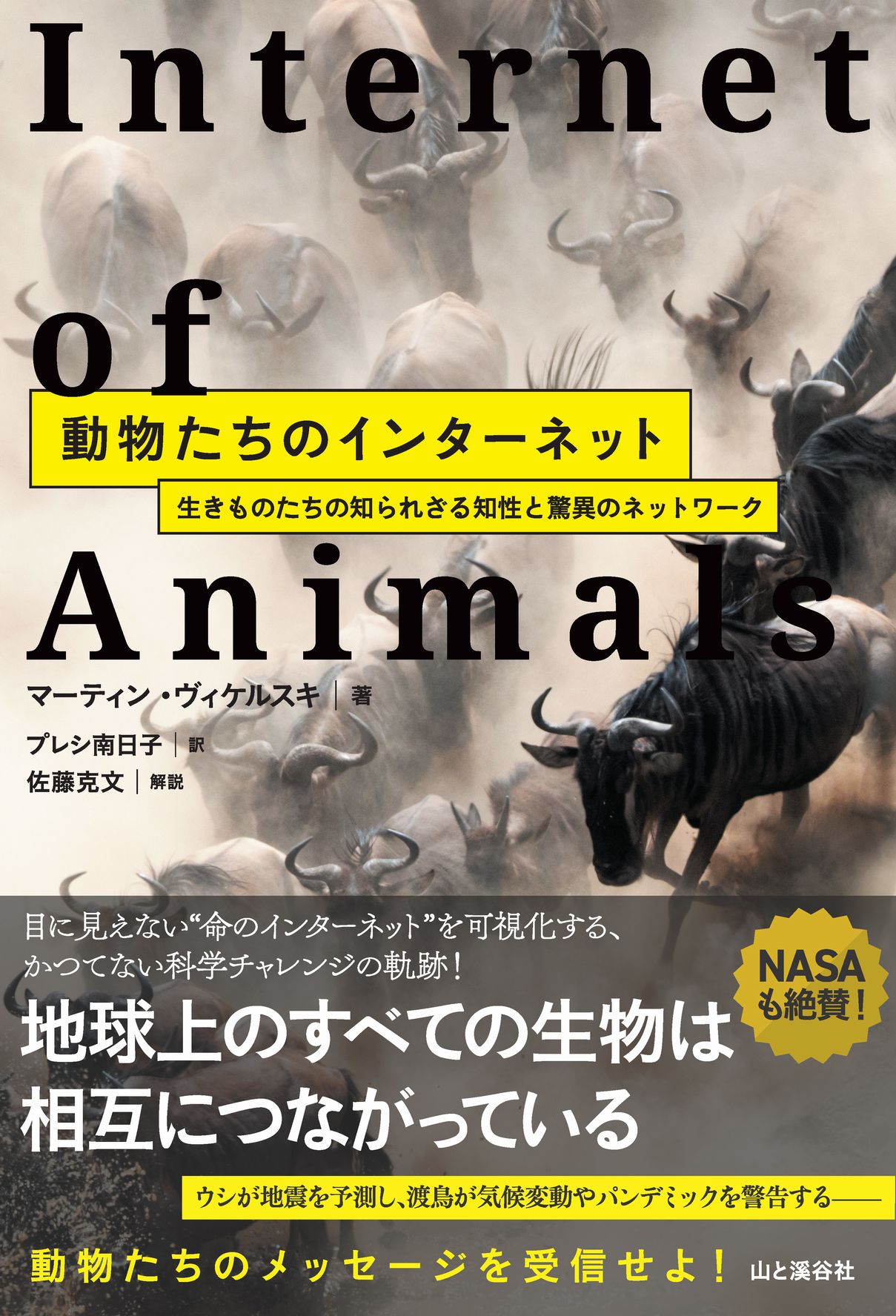

動物の動きは、地球からの“通知”かもしれない。小型タグを付けた野生動物を衛星から追い続け、群れの移動や異常行動を「地球の変化のサイン」として読み解く試みが前進している。最新の科学読み物『動物たちのインターネット』(山と溪谷社)は、その最前線を一般読者の目線でほどく一冊。気候危機、生物多様性の損失、感染症の拡大――不確実な時代をどう観測し、どう備えるか。答えのヒントを“動物の視点”に求める。

動物に「声」を与えるテクノロジー。

本書の核にあるのは、国際宇宙ステーションを中継点に野生動物の移動を追う国際共同プロジェクト「ICARUS」。発想はシンプルだ。鳥や哺乳類、時に昆虫にまで軽量の無線タグを装着し、位置・行動・環境データを継続取得。動物の群れを“分散センサー網”として扱い、地球スケールの変化をリアルタイムで可視化する。著者は動物行動学者マーティン・ヴィケルスキ。20年超の試行錯誤を、現場の息づかいとともに書き切った。

読みどころは、科学と人間味のバランスだ。道に迷ったコウノトリに村人が“足湯”を差し出す場面。ボスから逃げた若いアシカが研究者の足に頭を乗せる瞬間。研究の裏にある失敗と学び、そして動物たちへの敬意。堅い理屈だけではない、やさしい身体感覚がページに宿る。

「異常」の前に動物が動く、その意味とは。

本書が投げる問いは直球だ。地震の前触れ、渡りの異変、感染症の広がり――人間の計器では拾いきれない微細な変化を、動物は先に感じているのではないか。もちろん、逸話や仮説の段階も多い。だからこそ、観測網とデータの質を上げ、相関を検証し、誤検知を減らす。科学としての地道な積み上げが要る。

一方で、社会の側にも準備が必要だ。気候変動で季節のリズムがずれ、生態系が揺れる。都市化は生息地を分断し、ヒトと野生の接点を増やす。都市は生物多様性保全の最前線であり、同時に強いストレスを与える現場でもある。だから、動物の移動データは“自然からの苦情”にも“都市設計のヒント”にもなる。生態系の目で街と社会を設計し直す視点が要る。

「観測」から「共創」へ――使い道は防災から観光まで。

応用の幅は広い。防災なら、動物の群れの異常移動と気象・地震・水位データを重ね、避難判断の根拠を強化できる。公共衛生なら、渡り鳥やコウモリの回廊を“リスク地図”として描ける。農林水産なら、害獣対策や回遊資源の管理に即効性がある。観光・教育では、市民科学とつなぎ「見守る」文化を育てられる。データのオーナーシップ、動物福祉、プライバシーといった課題はあるが、透明性とガバナンスで越えるべき壁だ。

意思決定の現場も変わりつつある。気候・環境の合意形成を専門家だけに任せず、市民が当事者として“根拠に基づく提案”を出す動きが国内外で広がる。動物が運んでくる一次データは、その議論を前に進める共通言語になる。

読み物としての強さ――専門知を「自分ごと」に変える。

本書『動物たちのインターネット』は、数式や専門用語に頼らず、臨場感のある記述で研究の現場を追体験できる。翻訳は平明で、巻末解説には日本のバイオロギング研究の第一人者が加筆。研究者の熱と悩み、そして仮説が検証へ変わる過程が見える。難しさは残しながら、読みやすさで包む。科学読み物としての完成度が高い。

そして何より、“動物に声がある”という事実に気づかされる。私たちはいつも、地球の通知をオンにしているのか。通知をミュートしていないか。そんな問いが、読み終えてもしばらく残る。

あわせて読みたい記事

【ディオール × WWF】チリの広大な野生動物の生息地を再生し、絶滅の危機に瀕するピューマを保護。

木材の可能性を広げる。木鋼ハイブリッド耐火柱【都市化と生物多様性を考える】野生動物にもたらされる強いインパクト。北海道の都市部に隔離されたエゾリスたちの未来は?

【日本版気候市民会議】世界35カ国・400地域の気候市民会議。2030年までに日本全国1,788自治体への展開を目指す。