2026年春、京都・祇園の歴史ある敷地に「帝国ホテル 京都」が誕生する。約90年の歴史を誇る「弥栄会館」を一部保存・活用し、ホテルとして再生するこのプロジェクトは、単なる宿泊施設の新設にとどまらず、文化遺産の継承と持続可能な建築の新たなモデルを提示するものだ。設計・施工を担当するのは株式会社大林組。帝国ホテルと共に、歴史ある建物を未来へと紡ぐ試みが進められている。

祇園甲部歌舞練場敷地内「弥栄会館」を保存・活用したホテルプロジェクト

「弥栄会館」は1936年に建設された鉄筋コンクリート造の劇場建築であり、国の登録有形文化財に指定されている。しかし老朽化と耐震性の課題から、単なる修復ではなく、保存と新築を組み合わせた再生が求められた。

大林組・設計本部担任副本部長である井上雅祐さんは、「劇場としての特徴的な構造を維持しながら、ホテルという新たな機能を持たせることが最大の挑戦だった」と語る。特に、劇場ならではの大空間と装飾をいかに残すかが課題だった。結果として、南西側の外壁を保存し、耐震補強を施しながら、新たな建物を融合させる形が採用された。

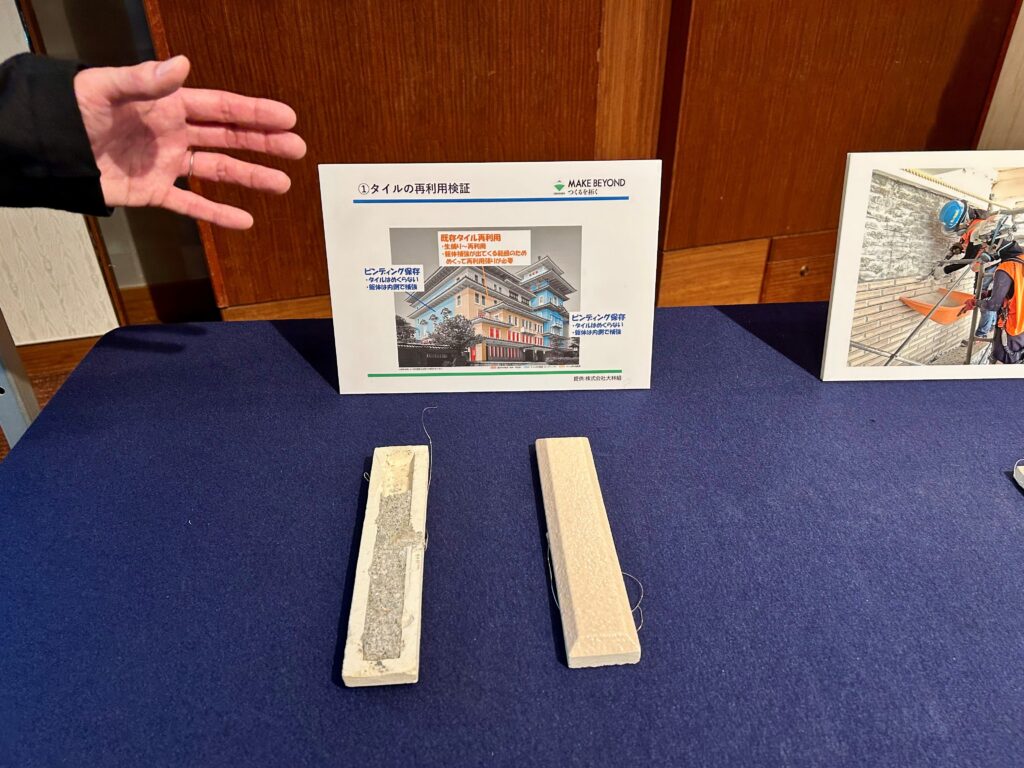

保存部分の外壁には、当時のままの特殊タイルが使用される。16,387枚(解体前建物全体の 10.6%)のタイルが職人の手によって剥がされ、一枚一枚丁寧に清掃・補修された上で再設置される。また、欠損部分には最新技術を活用し、3Dスキャンで型取りした復元タイルが用いられる。

屋根部分もまた、伝統と現代技術の融合の象徴だ。新たに銅板葺きの屋根が設置され、時間の経過とともに本来の緑青がかった風合いに変化していく。これにより、元の建物が持つ歴史的な佇まいを守りながら、耐久性を向上させることが可能となった。

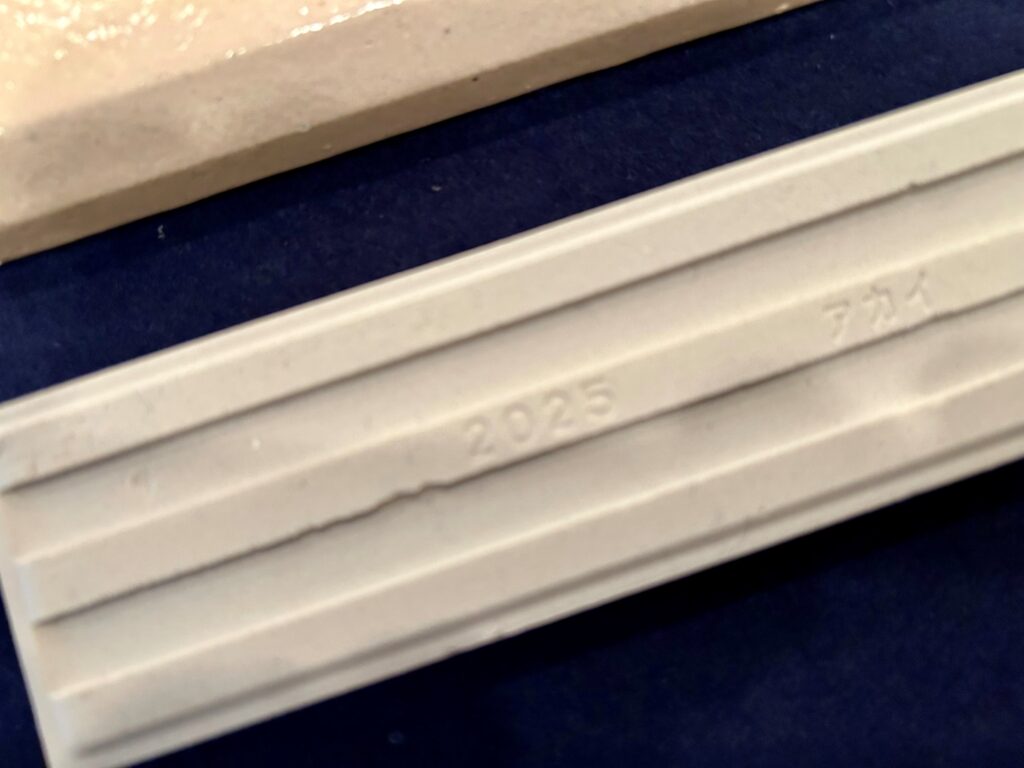

地元の人達や観光客の目につきやすい南西側の外壁のタイルの大半は、剥落防止措置を行い、そのまま残した部分と、“生け捕り”し再利用して貼り直した部分から構成される。3Dスキャンで型取りした復元タイルの裏面には、2025の年号が刻印されている。

外観のもう一つの特徴が、壁面の装飾部材であるテラコッタのレリーフだ。文様は自然や和を感じさせる唐草文様の一種「宝相華(ほうそうげ)」。

弥栄会館の外観で印象的な屋根は、劣化していたため新たに作り変えられた。銅板を使用し、オリジナルの形状と寸法を忠実に再現。時間経過とともに金→茶→黒→緑と変化し、やがて工事前のような屋根色になることを想定している。

持続可能な建築と文化の共存。京都・祇園の街並みに溶け込むホテル。

施工を担当する松本和也さん(大林組・京都支店 京都KIH計画工事事務所所長)は、「祇園の歴史と調和する建築が求められる中で、地域住民との関係構築にも尽力している」と話す。現場の工事は、観光客や地域住民の生活に配慮しながら進められており、祇園の文化を尊重した設計と運営が求められている。

また、ホテル名称として「帝国ホテル 京都」を採用した背景には、「日本を代表するホテルブランドと、国際文化都市・京都の融合」というコンセプトがある。PRコンセプトとしては「寛ぎの舞台」が掲げられ、劇場建築としての歴史を受け継ぎながら、新たな宿泊体験を提供することが期待されている。

今回のプロジェクトは、単なるホテル開業にとどまらず、建築文化財の保存・再生と、持続可能な開発のモデルケースとしての役割を果たす。この点について建築ジャーナリストの山下芳生さんは、「文化財としての価値を維持しつつ、新たな機能を持たせることで、都市の持続可能な発展に貢献する」と指摘する。

帝国ホテル 京都の開業により、祇園の街並みに新たなランドマークが誕生する。歴史と未来が交錯するこのプロジェクトは、日本の建築史においても重要な意味を持つものとなるだろう。