★要点

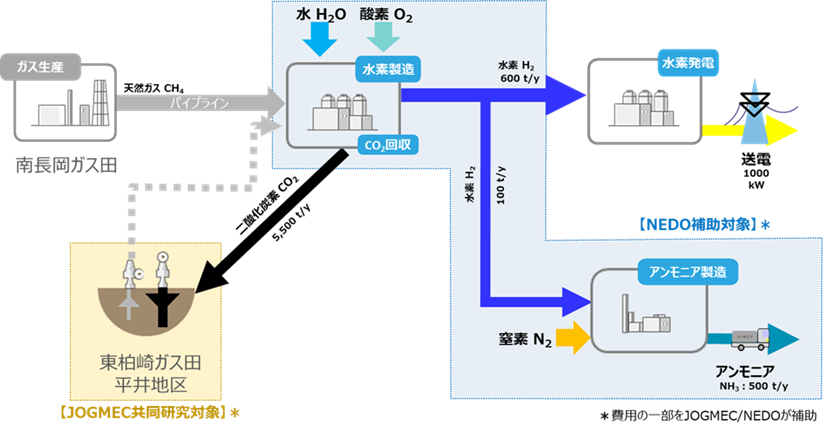

NEDOの事業により、INPEXが新潟県柏崎市に国内初のブルー水素・ブルーアンモニア製造実証設備「柏崎水素パーク」を開所。南長岡ガス田の天然ガスから水素とアンモニアを製造し、発生したCO₂を分離・回収して枯渇ガス田に圧入する——「採る・つくる・封じる」を一体で検証するプロジェクトだ。

★背景

第7次エネルギー基本計画で、水素・アンモニアは「脱炭素が難しい産業・発電の切り札」と位置づけられたが、世界で生産される多くは依然としてCO₂を大量に出す“グレー”な燃料である。

製造段階の排出まで含めて低炭素化した「ブルー」への転換が、2050年カーボンニュートラルへの現実的なステップとして問われている。

色で語られるエネルギーの時代だ。再エネ由来の「グリーン水素」、化石燃料+CCSの「ブルー水素」——ラベルは派手だが、実際にどこでどうつくられ、どこにどう使われるのかは、まだ見えにくい。

新潟県柏崎市で動き出した「柏崎水素パーク」は、その“見えない部分”に光を当てる実験である。天然ガスを原料に水素とアンモニアを製造し、その過程で出たCO₂を分離・回収して、役目を終えたガス田に封じ込める。製造から利用、貯留までを一つの地域で完結させる、国内初のブルー水素・ブルーアンモニア実証だ。

グリーンだけでは間に合わない。だが、グレーのまま居座るわけにもいかない。

「青くする」ことで既存インフラを活かしながら、いかにCO₂排出を減らすか——柏崎の挑戦は、日本のエネルギー転換が直面するジレンマを、そのまま映し出している。

「ブルー」とは何か。色分けの先にあるもの

ブルー水素・ブルーアンモニアという言葉は、急速に広がりつつある。だが、その中身は案外あいまいだ。従来の水素・アンモニアの多くは、天然ガスや石炭を改質する際に大量のCO₂を排出する“グレー燃料”である。これに対し、製造過程で発生したCO₂を分離・回収し、大気に出さず貯留あるいは利用することで、排出強度を大きく下げたものを「ブルー」と呼ぶ——これが一般的な理解である。

一方で、どこまで回収すれば「ブルー」と名乗れるのか、どの程度の漏洩リスクまで許容するのか、といった線引きは国やプロジェクトごとに異なる。国際エネルギー機関(IEA)は、色ラベルではなく「排出強度(1kg水素あたり何kgのCO₂を出すか)」で定義すべきだと提案しており、世界的にも議論が続いている。

色の名前はわかりやすい。だが、意味を持たせるかどうかは、実証現場の設計と検証にかかっている。柏崎のプロジェクトは、その意味づけを具体的なフローとして示そうとしている。

ガス田からガス田へ、柏崎で描く「閉じたループ」

柏崎水素パークの特徴は、既存の資源インフラをフルに活用している点にある。INPEXはすでに、南長岡ガス田から東柏崎ガス田へ天然ガスを送るパイプラインを保有している。この基盤の上に、「南長岡ガス田の天然ガスをパイプラインで柏崎へ輸送」→「そこで天然ガスを改質し、水素とアンモニアを製造」→「水素製造時に発生するCO₂を分離・回収」→「CO₂を圧縮し、ガス生産を終えた東柏崎ガス田の貯留層へ圧入」というルートを構築した。

つまり「地下から取り出した炭素」を、再び「地下の器」に戻す構図である。CCS(CO₂の回収・貯留)と燃料製造を一体で実証する国内初の試みだ。

CO₂の地中貯留については、JOGMECとINPEXの共同研究として、枯渇油ガス田の貯留容量や安全性評価も並行して進んでいる。CO₂がどこまで浸透し、どの程度封じ込められるのか。その挙動をデータで押さえることが、ブルー燃料の信頼性を支える“見えないインフラ”になる。

「Hard to Abate」をどう減らすか? 発電と産業熱のリアル

第7次エネルギー基本計画は、水素・アンモニアを「脱炭素が難しい(Hard to Abate)分野」の切り札と位置づけた。具体的には、石炭火力へのアンモニア混焼、ガスタービン・ボイラ燃料としての水素・アンモニア利用、高温熱を要する工業炉の燃料転換などである。

アンモニアは燃やしてもCO₂を出さないため、発電所や産業炉の燃料として注目されている。しかし、製造段階で大量のCO₂を排出していては本末転倒だ。そこで、製造過程からCO₂排出を抑制したブルーアンモニアが意味を持つ。

柏崎の実証は、まさにこの「製造時の脱炭素」に踏み込んだものだ。天然ガス由来であっても、CO₂を分離・回収し、地中に封じ込めることで、燃料としてのライフサイクル排出を下げることができるか。発電所や工場の煙突から見える世界と、ガス田やパイプラインの地下で起きている世界を一枚のフローに乗せる——その橋渡し役を柏崎が担う。

Hard to Abate分野をどう削るかは、各国共通の悩みだ。日本発のブルーアンモニア製造モデルがうまく回れば、アジアの火力発電・産業熱の低炭素化にも輸出可能な“テンプレート”になりうる。

それでも残る問い「ブルーは“過渡期”か、主役か」

もちろん、ブルー水素・ブルーアンモニアは万能薬ではない。まず、CO₂の回収率と貯留の持続性という問題がある。回収率が80%なのか95%なのかで、排出強度は大きく変わる。また、貯留層からの長期的な漏洩リスクや、監視・モニタリングの体制も問われる。

次に、化石燃料の利用を前提にしている点だ。ブルーは本質的に“低炭素化した化石燃料”であり、再エネ由来のグリーン水素のようにCO₂フリーではない。環境団体の中には、「ブルーに過度に依存すると、化石燃料インフラの延命につながる」と警鐘を鳴らす声もある。

では、ブルーは単なる“つなぎ”に過ぎないのか。

おそらく答えは、「地域と用途による」だろう。再エネポテンシャルが高く、送電インフラが整った地域では、グリーン水素へのシフトを急ぐべきだ。一方で、既存ガス田やパイプラインを持ち、CO₂貯留に適した地質を抱える地域にとって、ブルーは「資産を活かしながら排出を削る」現実的な手段になりうる。

柏崎の実証は、その選択肢を具体的な形で示す試みである。ブルーを批判するにせよ評価するにせよ、議論の材料は“机上のラベル”ではなく、こうした現場データの積み上げからしか生まれない。

サプライチェーンとルールづくり「点を線に、線を面に」

柏崎水素パークは、あくまで「供給側」の実証だ。燃料アンモニアのサプライチェーンを本当に回すには、需要側との接続が不可欠になる。

すでに日本では、NEDOのグリーンイノベーション基金事業の一環として、世界初のアンモニア燃料タグボート「魁(さきがけ)」が東京湾での実証航海を終え、GHG削減率95%を達成したと報告されている。IHIグループのアンモニア燃料エンジンは国際会議での受賞を果たし、舶用エンジン分野の脱炭素技術として注目を集めている。

柏崎のブルーアンモニア製造、アンモニア燃料エンジン・タグボート、発電所や工業炉での混焼実証、こうした点を、輸送・貯蔵・安全基準・排出認証を含むサプライチェーンとして「線」にし、さらに各地域で展開できる「面」に広げられるかどうかが、次の勝負どころになる。

その過程では、ブルーとグリーンをどう組み合わせるか。どの排出強度までを「クレジット対象」とするか。アジア全体で通用するルールをどう整えるか。といった政治・経済・技術が絡む議論も避けて通れない。柏崎水素パークは、その議論に現場から情報を差し込む役割を担う。

エネルギー転換は、理想論だけでは進まない。

グレーをいきなり捨てるのではなく、ブルーを経由してグリーンへと向かう。その“回り道”にどれだけ意味を持たせられるか。柏崎で始まった実証は、その問いに対するひとつの答えを、静かに描き始めている。

あわせて読みたい記事

日本初受賞の快挙! IHIグループ「アンモニアを燃料とするエンジン」が、CIMAC Congress 2025でCIMAC会長賞を受賞。

世界初のアンモニア燃料タグボート「魁」、実証航海でGHG95%削減を達成。