明治大学農学部の島田友裕准教授と日本電信電話株式会社(NTT)の共同研究グループは、土壌中の微生物の長期生存をコントロールする基盤技術を確立した。この技術により、土壌から排出される温室効果ガスの削減や、化学肥料の使用量削減が可能になると期待されている。本研究成果は2025年2月4日付で英科学誌『Scientific Reports』に掲載された。

土壌中の微生物活動のコントロールと温室効果ガス削減、

持続可能な農業と幅広い分野への応用。

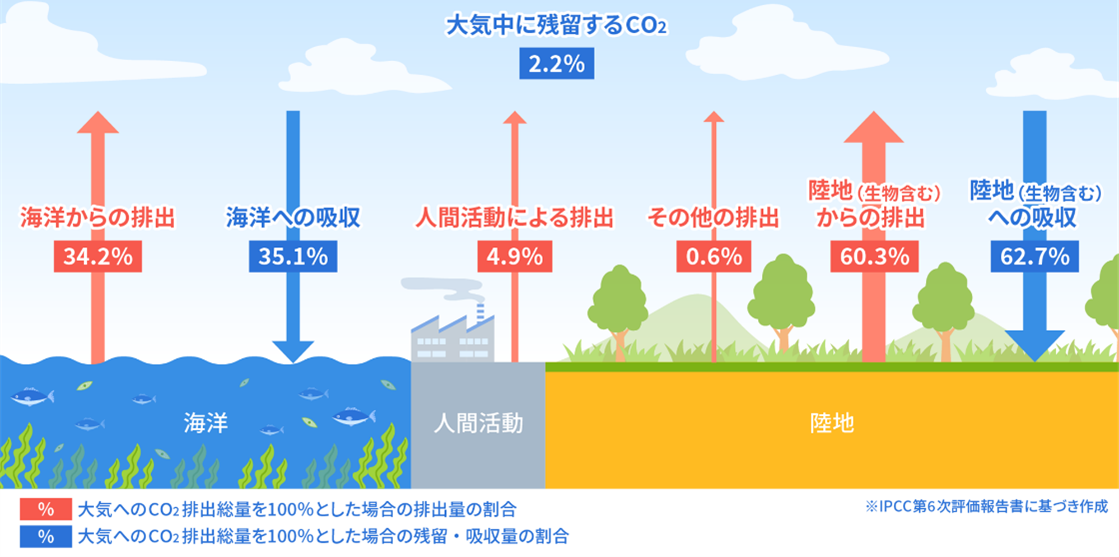

気候変動対策が喫緊の課題となる中、土壌は温室効果ガス排出の大きな要因の一つとされている。国連気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の報告によれば、土壌から排出される二酸化炭素(CO2)は人間活動による排出量の約12倍にも及ぶ。また化学肥料の過剰使用による窒素酸化物(N2O)の排出は、CO2の約290倍もの温室効果を持つとされており、その削減が求められている。

地球上における二酸化炭素循環

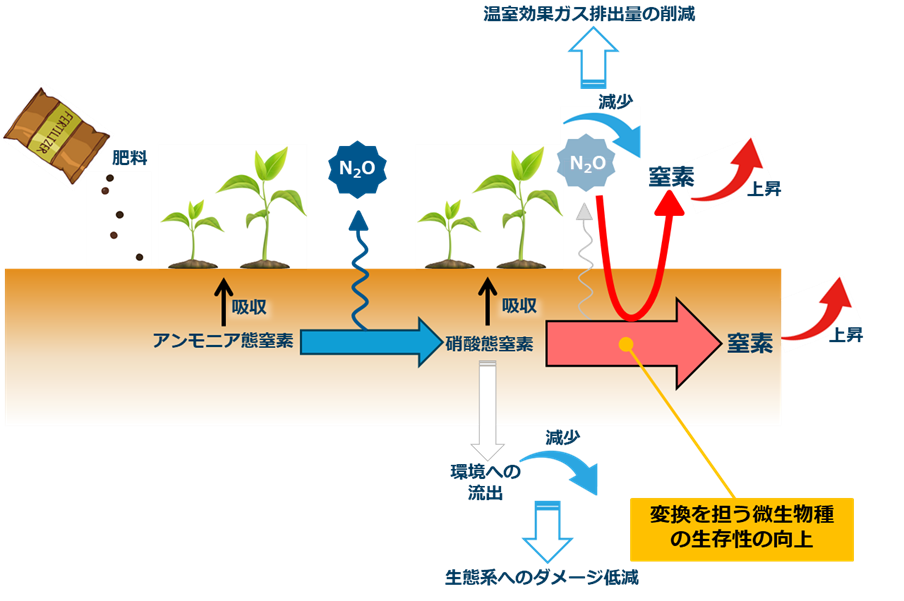

従来、土壌中の微生物の活動をコントロールするためには、土壌の物理的性質や化学的性質を変化させる手法が主流だった。しかし、特定の微生物種のみを増減させることが難しく、N2Oを変換する微生物を意図的に増やすことは困難だった。そこで明治大学とNTTは、微生物の生存性を決定づける遺伝子を特定し、長期生存を可能にする新技術の開発に成功した。

本研究では、モデル微生物として大腸菌を用い、全転写因子の解析を通じて、土壌中での長期生存に必要な遺伝子群を包括的に特定した。その結果、特定の転写因子を欠損させることで生存性が向上する株と低下する株を発見。これにより、微生物の長期生存を遺伝子レベルで制御できる可能性が示された。

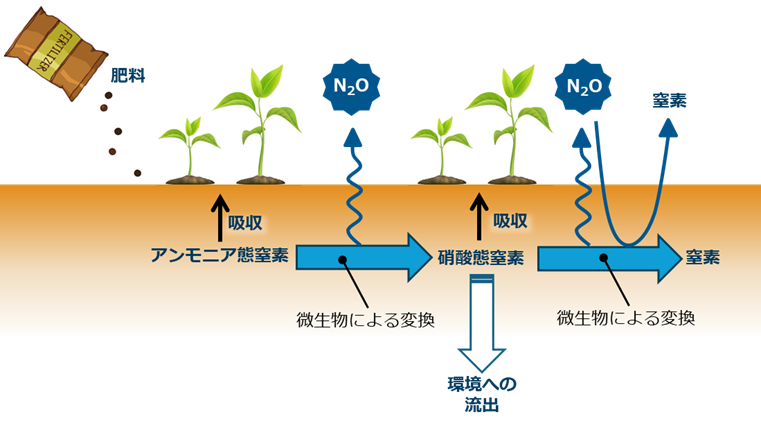

土壌中の微生物による窒素化合物の変換の概要:土壌中の微生物により、アンモニア態窒素から硝酸態窒素、硝酸態窒素から窒素、亜酸化窒素(N2O)から窒素への変換が行われる。

この技術を応用することで、温室効果ガスを削減する微生物の生存率を高め、N2Oの排出抑制が可能になると期待される。また土壌中の物質循環を最適化し、化学肥料の使用量削減にも寄与するほか、この基盤技術は農業分野だけでなく、環境負荷低減を目的とした幅広い分野への応用も可能と考えられている。

今後、研究チームは、特定した転写因子が調節する遺伝子の詳細な解析を進めるとともに、農地や森林などの実環境での応用を視野に入れた実証実験を行う予定だと伝えている。