★要点

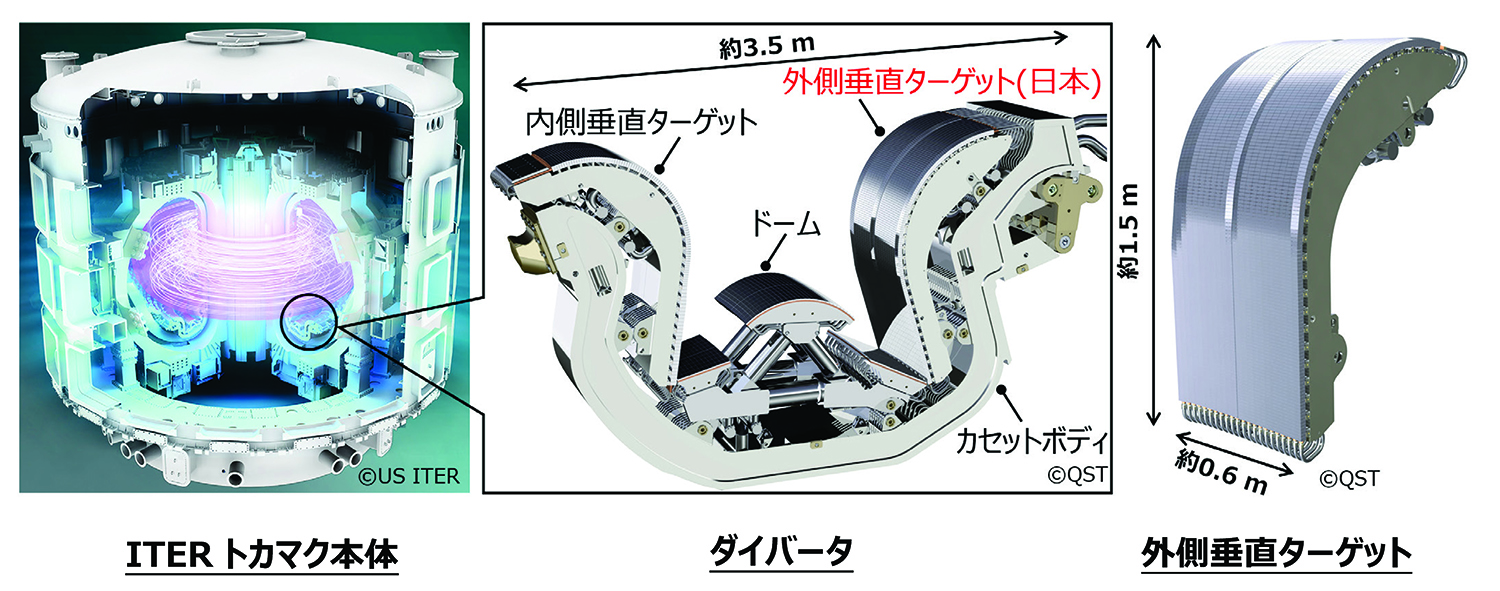

南フランスで建設中の核融合実験炉ITER向けに、ダイバータを構成する主要部品「外側垂直ターゲット」の実機初号機が完成。日本の調達機関QSTのもと、三菱重工が58基中、実機製作が進む38基すべてを担当し、2025年度から順次納入予定(企業発表、2025-09-25)。

★背景

エネルギー安定供給と脱炭素を両立する切り札として核融合の実証が加速。ITERは7極参加の国際計画で、QSTと三菱重工はTFコイルに続き、20MW/㎡に達する過酷な熱・粒子負荷に耐えるダイバータ製作で日本の強みを示す局面に入った。

太陽のエネルギーを、地上で。これは決して壮大な比喩ではない。核融合実験炉ITERで、炉内の不純物排出を担う要の装置「ダイバータ」の外側垂直ターゲット初号機が完成した。表面熱負荷は最大20MW/㎡。スペースシャトルの約30倍に相当するという。タングステンを主材に、0.5mm以下の加工精度と“面の均質性”が命。量産段階に入った日本の製造・検査・品質保証の総合力が、次のエネルギー時代への扉を押し広げる。

プラズマの“縁”を制する——ダイバータが核融合を安定させる理屈。

トカマク型装置の中で、プラズマを直接受け止める唯一の機器がダイバータである。燃え残りの燃料や生成ヘリウムなどの不純物を排出し、炉心のプラズマをクリーンに保つ。ITERの仕様では、対向面が受ける熱負荷が最大20MW/㎡。小惑星探査機の大気圏突入級の苛烈さだ。

その熱に真正面から耐えるため、プラズマ対向材には高融点のタングステンが使われる一方、熱応力を逃がす冷却・接合の工夫が不可欠になる。個々のブロックは0.5mm以下の傾斜・段差・隙間精度で仕上げる必要があり、寸法管理と表面性状の再現性が歩留まりを左右する。ITERでダイバータの研究開発を担ってきたQSTの設計知見と、三菱重工の加工・検査・量産設計力。この組合せが、実機初号機の完成に直結した。

モックアップから量産へ——“つくれる”証拠の積み上げ。

初号機の前段として、2024年7月に実機大プロトタイプ(モックアップ)が完成している。狙いは単純明快だ。材料、加工、接合、検査、物流まで、量産で再現可能かを“実寸”で検証すること。ここで得た製作・検査の知見をフィードバックし、日本企業のみで初号機完成へ到達した。

QSTがITERに納入する外側垂直ターゲットは58基。そのうち実機製作が進む38基すべてを三菱重工が担当し、2025年度から順次納入する計画だ。大型超伝導磁石であるTF(トロイダル磁場)コイル9基の出荷実績に続き(日本分担分、うち5基を三菱重工が担当)、炉内の“最難関”とされる部位で生産の勘所を固める段に入った。

「0.5mmの世界」を社会実装へ——規格化・トレーサビリティ・国内供給網。

核融合は単独企業の挑戦では成立しない。量産段階では、材料規格、加工治具、検査基準、トレーサビリティの体系化が要となる。特にタングステンは難削材ゆえ、切削・接合条件のウィンドウが狭い。工程ごとの温度履歴や残留応力の管理を“見える化”し、手当のタイミングを標準化することが歩留まりを押し上げる。

国内供給網に目を向ければ、粉末冶金、超精密切削、非破壊検査、クライオ配管など、広範な裾野産業の底上げが必要だ。ITERの調達で鍛えられた企業群が、次段階である原型炉にスムーズに移行できるか。今回の初号機は“つくれる”証拠であり、同時に“続けてつくる”体制づくりの起点でもある。

エネルギー安保×脱炭素のリアリティ——核融合を待つだけにしない。

核融合は、重水素や三重水素を燃料にCO₂を排出しないエネルギー源と期待される。一方で、社会は“待てない”。再生可能エネルギーの拡大、需要側の省エネ、既存原子力の安全確保、系統の柔軟化——すべてを同時並行で進める現実的な道筋が必要だ。ITERは7極が参加する科学・技術実証の国際計画。日本はTFコイルやダイバータの重要機器で中心的な役割を担っており、その成果は国内産業の競争力とエネルギーセキュリティに跳ね返る。

今回の初号機完成は“将来の夢”ではなく、“今日のものづくり”の証明である。熱と粒子の最前線をつかまえる0.5mmの精度。その延長線上に、安定で脱炭素な電力システムの選択肢が増える。

次の焦点——原型炉、保全設計、リサイクルまで。

ITERの先には、発電実証を視野に入れた原型炉がある。製作容易性(DfMA)と保全容易性(DfX)の両立、遠隔保守の標準化、プラズマ対向材のリサイクル設計など、ライフサイクル全体の最適化が鍵だ。今回の量産スルーに向けた図面・治具・検査データは、そのまま原型炉の“出発財産”になる。日本の産学官連携が、調達の現場から設計の中枢へどれだけフィードバックを返せるか。核融合の競争は、もう始まっている。

あわせて読みたい記事

大和ハウス工業、核融合の実現を目指す「Helical Fusion」に出資。

東京大学×民間企業8社連携。核融合実装のための「フュージョンシステム設計学」社会連携講座が始動。

世界初の商用核融合炉実現に向けて。Helical Fusionの挑戦と「GALOP」の役割。