荷物は確実に届いているのに、現場は疲弊している。宅配便は年間50億個超、メール便は33億冊規模。数字の陰で、本流の統計に映りにくい“地域の配り”が生活を支えている。セイノーラストワンマイル(SLO)は、その見えにくい領域を「コミュニティー配送」と定義し、地域事業者や多様な働き手を束ねるネットワークづくりに踏み出した。狙いは、再配達の削減と人手不足の解消、そして排出の低い配送オペレーションの実装だ。

統計に出ない配送を、地域の力で可視化。

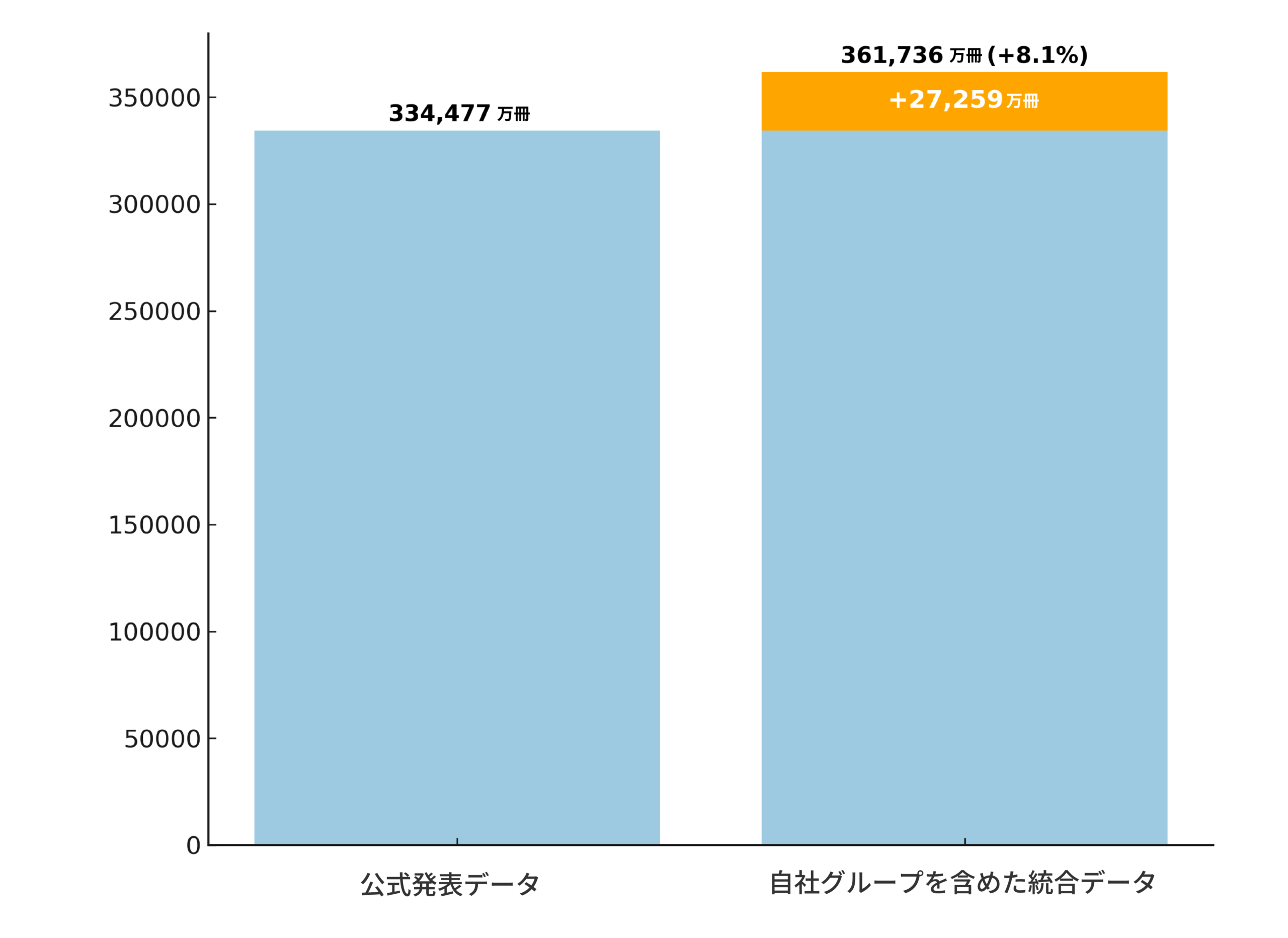

宅配の世界は、国交省の実績が指標になる。2024年度の宅配便取扱個数は50億3147万個、メール便は33億4477万冊。一方、再配達率は直近で約10.4%。この数字だけでは届かない“配り”がある。店舗→近隣への短距離配送、置き配特化、フリーペーパーの戸別配布、小荷物の高頻度投函…。統計上は整理しづらいが、生活に密着したラストワンマイルだ。SLOはここを「もう一つの市場」と定義し、サービスを面で束ねる方針を打ち出した。参考値として、同社グループのメール便だけで 2,725.9万冊/年規模という。宅配の表舞台を、地域の裾野が支えている構図だ。(※宅配・メール便実績の数値は国交省公表の要約。再配達率は国交省調査をもとに報道が伝えた値)

置き配・小荷物・フリペ配布――“現場起点”の三層で組む。

SLOは領域ごとに担い手を明確化する。非対面の置き配はLOCCO。建物ごとの置き場所・ルールをデータ化し、現場判断のムダを減らす。直近の国交省推計では再配達率10.4%だが、LOCCOの実績は2.8%。1個あたりで見てもCO₂のカット効果が示され、“再配達を起こさない設計”の実効性が見える。

小荷物の高頻度配送は「コニポス」。投函・仕分けのノウハウを持つ地区宅便・日祐のメール便基盤を拡張し、ECやサブスクの小型荷物を効率化。“宅配便ほど大きくない・郵便ほど単純でない”荷のすき間を埋める。

フリーペーパー配布はリビングプロシード。全国8,000人超のエリアパートナーが戸別に配り、清掃・見守り・軽作業など“地域のショートワーク”にも横展開。配る行為を、地域メンテナンスへと拡張する発想だ。

ボトルネックは“道”と“人”だ。そのためにSLOはまず、地域の配送会社と共通ネットワークをつくる「PostLink Alliance」を始動。複数荷主の小荷物を混載・共配し、北関東・東北から順次エリア拡張へ。次に“人”をつくる。ドライバー育成プログラム「HanaLogi」で、安全運転・接客・地域対応まで一体で鍛える。ネットスーパー、置き配、コニポスへと即戦力を循環させ、品質を面で底上げする狙いだ。

再配達を減らす=排出を減らす、の直球解。

配送の脱炭素は技術論だけでは進まない。都市部で再配達が1割を超える現状では、再配達そのものを減らすのが最短の脱炭素だ。LOCCOの2.8%という低水準は、建物単位のルール設計・データ化・置き配スキームの積み上げの結果であり、運び方の“作法”が効いている証左だろう。1件の再配達が生む走行・待機・保管のムダを断つ。地域事業者の共配でルートを束ねる。人材を面で育てて品質を均す。地に足のついた省エネである。

国の統計は全体の羅針盤だが、生活の手触りは“余白”に宿る。SLOのアプローチは、統計でこぼれる部分を“コミュニティー配送”として制度設計し、現場の知をネットワーク化した点に新味がある。ドローンや自動配送が市民権を得るまでの“つなぎ”ではない。人・地域・データを束ねて、届くこと自体をサステナブルにする試みだ。宅配の次の10年は、こうした地場のオペレーション設計が主役になる。

あわせて読みたい記事

【物流の“頻度神話”を崩す】ファミリーマートが定温便を1日2便へ、CO2と食品ロスを同時に削る狙い。

さらば再配達!都市部マンションで加速する「スマート置き配」導入。