★要点

山梨県と企業連合が、白州のサントリー天然水 南アルプス白州工場/白州蒸溜所で日本最大級16MWのPEM水電解(P2G)を稼働。年2,200トンのグリーン水素を製造し、低NOxの水素ボイラで熱源の一部を化石燃料から転換。CO2排出を年間16,000トン削減する設計だ。

★背景

再エネ大量導入と産業部門の熱需要脱炭素が世界共通のボトルネック。白州の実証は「製造(P2G)→利用(水素ボイラ)→地域展開」を一体で回す“需要側転換”のモデルケースになる。2026年末までに技術・運用・経済性を検証し、各地への展開を狙う。

水素を“運ぶ”だけでは間に合わない。“その場でつくり、その場で使う”——白州で動き出したのは、再エネ×電解×熱利用を直結させる現場主導の脱炭素だ。日本最大16MWのP2Gが24時間の電解で水素を生み、工場のボイラ炎を変える。飲料とウイスキーの名を冠する土地で、産業熱の脱炭素が具体化する。

日本最大16MW“電気を気体に変える”装置の現実解。

導入したのは固体高分子(PEM)形の水電解。能力16MW、フル稼働で年2,200トンの水素を製造しうる規模だ。再エネ由来の電力を化学エネルギーに“封じて”貯め、必要な時に取り出す。メタネーションや発電に回す前に、まず熱に使う、シンプルで損失の少ない優先順位である。計画上のCO2削減量は年16,000トン。数字は、産業熱の“重さ”を物語る。

ボイラの炎を換える“低NOx×高効率”の水素燃焼。

実証のキーとなるのは、水素ボイラの運用だ。燃焼制御と混合技術でNOxの発生を抑えつつ、蒸気を安定供給する。天然ガス依存の熱源を、水素へ段階的に置換することで、 Scope1の直撃を避けて通らない製造業の現実課題に手を突っ込む。熱は電気より“地に足のついた脱炭素”が効く領域。目標は、設備だけでなく運用ノウハウと安全文化のパッケージ化だ。

“グリーン水素パーク -白州-”という宣言——地域を巻き込む設計。

実証地の名前は象徴的だ。工場内での置き換えに閉じない。周辺地域への供給拡大、物流・観光・公共の熱需要への接続も見据える。分散した再エネと需要地の距離、変動する出力、系統制約。地域単位の“需給編集”こそ、水素の腕の見せどころになる。白州はハブとなり得る。

実証は2026年末まで。PEMの耐久性、運転の柔軟性、再エネ調達、LCOH(水平化水素コスト)、安全と保全、そして“説明責任”。住民・自治体・生活者への対話は、脱炭素のインフラづくりに不可欠だ。白州は「つくる/使う/伝える」を同時に進め、地域に残る学習曲線を設計する。成功の定義は、装置が動くことだけではない。“次の地点に複製できること”だ。

分厚いアライアンス——素材・電力・機械・制御が一列に並ぶ。

東レ、東電(HD/EP)、シーメンス・エナジー、加地テック、三浦工業、ニチコン、やまなしハイドロジェンカンパニーに、サントリーと山梨県。材料、電力、圧縮・供給、熱機器、蓄電まで、一気通貫の布陣だ。ハードと運用の“目盛り”を合わせ、製造と需要を同じ地図に載せる。水素は単独技術ではない。“連携技術”である。

EUは産業用再エネ水素のクレジット設計を進め、アジアは燃料転換の実需を探す。日本でも排出量取引の本格化とRPS/RFSの再設計が議論に上る。炭素に価格が付くほど、熱の効率は利ざやを生む。白州のP2G×水素ボイラは、“将来の制度”待ちではない。“現在の現場”から始める減算である。

【プロジェクトの骨子】

・開始:2025年10月11日、グリーン水素の製造・利用を開始

・規模:PEM水電解16MW(日本最大級)

・効果:水素 年2,200t製造/CO2 年16,000t削減(設計値)

・期間:~2026年末にかけて実証(再エネ調達→蒸気製造まで一連検証)

・実証地名称:「グリーン水素パーク -白州-」

・主な参画:山梨県、サントリーHD、東レ、東京電力HD/EP、シーメンス・エナジー、加地テック、三浦工業、ニチコン、やまなしハイドロジェンカンパニー、ほか

あわせて読みたい記事

山梨県が推進するグリーン水素と「やまなしモデルP2Gシステム」とは?

水素イオンが生む回転の謎を解明――ATP合成酵素の新たな構造的洞察

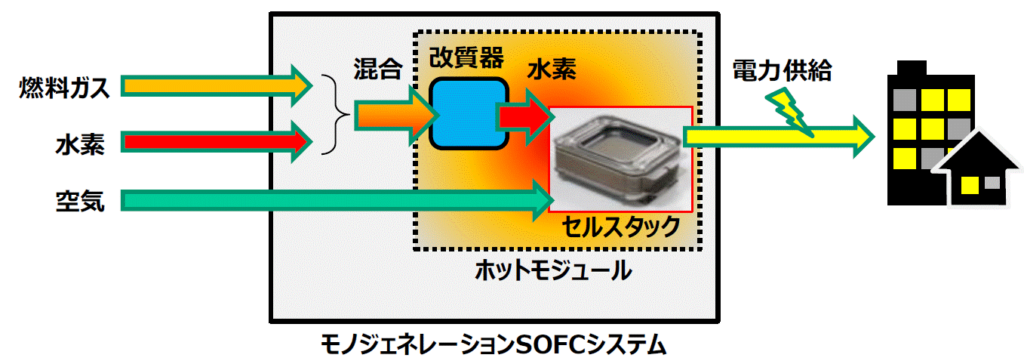

水素社会を見据えた次世代発電「モノジェネレーション型SOFCシステム」が切り拓く高効率・小型エネルギーの可能性。

「ボトルtoボトル」水平リサイクルの推進により、サステナブル社会の実現へ