★要点

「SDGs推進」を冠した唯一のTGC地方開催として、「TGCしずおか 2026」は全ファッションショーにSDGs目標を紐づける。リメイク・アップサイクル、次世代デザイナー育成、アフリカでの雇用・教育支援など、多層的な取り組みをランウェイに落とし込み、“かわいい”と“社会課題”を同じステージ上で混ぜ合わせる試みだ。

★背景

ファストファッションの大量生産・大量廃棄が地球環境と労働環境に深刻な負荷をかける一方、日本では気候変動や脱炭素への危機感が国際比較で低いとされる。若者の関心をどのように社会課題へつなげるか、地方都市の魅力をどう未来につなげるか——その問いに対し、ポップカルチャーとSDGsを掛け合わせた「TGC地方創生プロジェクト」がひとつの実験場になりつつある。

ランウェイの照明が落ち、音楽が鳴る。観客の目線は、推しのモデルやアーティストに向かう。その視線の少し先に、廃棄されるはずだった服や、アフリカの縫製工場で生まれた一着、Z世代デザイナーの“初舞台”が重なる。

「SDGs推進 TGC しずおか 2026」は、ファッションフェスでありながら、循環型ファッションと地方創生、グローバルな社会課題を一つの空間に押し込んだ実験である。ツインメッセ静岡のステージは、静岡ローカルと東京カルチャー、そして世界の課題をつなぐ巨大なハブになろうとしている。

リメイクが主役のステージ——「捨てない」選択肢を魅せる

「REMAKE FASHION STAGE」に並ぶのは、最新トレンドの新作だけではない。着られなくなった服、デッドストック、サンプル品——本来なら倉庫や焼却炉に向かうはずだった布が、ランウェイのど真ん中で“主役”に繰り上がる。

着物や古着を一点物の洋服に生まれ変わらせるMother’s made、回収した古着やサンプル品をアップサイクルするSPINNS、古着をすべて手作業でリメイクし「思考をもリメイクする」ことを掲げる再倖築。それぞれが違う文脈から、循環型ファッションの答えを持ち寄る。世界では、売れ残り衣料の廃棄を禁じる動きや、アップサイクル先行ブランドが次々と立ち上がるなど、衣類廃棄への規制とビジネスモデル転換が加速している。

TGCしずおかのランウェイは、その潮流を日本のZ世代と地方都市に“見えるかたち”で置き換える場だと言える。重要なのは、「サステナブルだから我慢して着る服」ではない点だ。

極彩色のリメイクワンピース、異素材をミックスした一点物のアウター。観客がまず受け取るのは、思想より先に「かわいい」「欲しい」という感覚だ。その背後に、「これは倉庫行きだった生地から生まれた一着だ」というストーリーがそっと添えられる。

行動経済学的に見れば、負担や罪悪感ではなく、「推しブランドを選ぶ感覚」で循環型ファッションに参加できる設計である。TGCしずおかのリメイクステージは、倫理を“おしゃれ”に変換する翻訳装置になりうる。

次世代デザイナーとZ世代——ランウェイが「未来の仕事場」になる

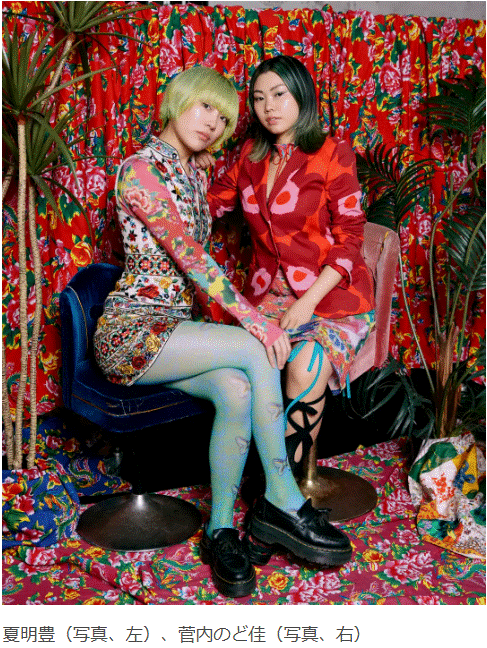

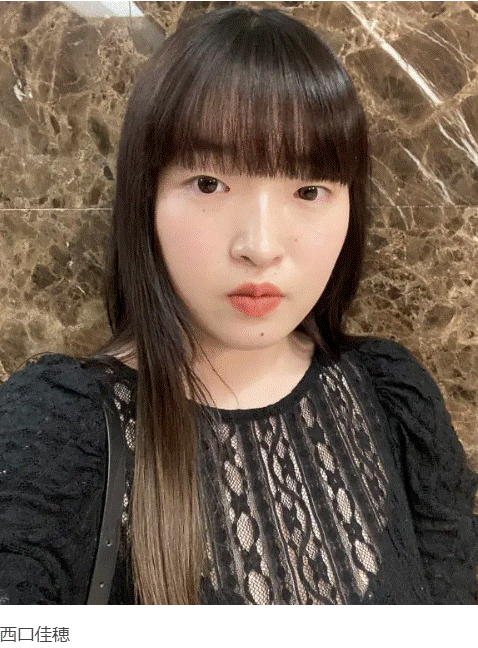

「Next Designer’s STAGE」は、その名の通り“次のファッションシーン”を担う若手デザイナーにフォーカスしたステージだ。DOKKA vividとKaho Nishiguchi、いずれもTGC初登場となる2ブランドが並ぶ。

DOKKA vividは、集めた古着を独自の手法で再構築し、色と柄が混ざり合う“極彩色”の世界をつくる。Z世代デザイナーユニットによるブランドという点も象徴的だ。サステナビリティを前提にしながら、カルチャーミックスなアイテムを「人生のSpice」として提案する。

Kaho Nishiguchiは、「貴方の運命が変わるモノを届ける」というコンセプトを掲げる。残布を回収し、新しいコレクションに仕立てる手法は、工場やアトリエの“余り”をデザイン資源へと変換する挑戦である。Z世代を中心に、市民参加型で脱炭素やエシカルな行動を促す動きは、全国各地で増えつつある。TGCしずおかのNext Designer’s STAGEは、そうした潮流をファッションの現場に引き寄せたかたちだ。

ここで重要になるのは、「夢の仕事」と「地球の未来」が別々の話ではなくなるという感覚である。幼い頃からTGCを観てきた世代が、「観客」から「ブランドをつくる側」へと移行するタイミングで、サステナビリティが当然の前提として組み込まれていく。ランウェイは、単なるショーケースではなく、次世代クリエイターの“就業体験”の場であり、サステナブル産業の入口でもある。

アフリカと静岡を縫い合わせる。サステナ STAGEの問いかけ

「TGC サステナ STAGE」に登場するAMBERGLEAMとCLOUDYは、単に環境配慮素材を使うブランドではない。AMBERGLEAMは、ジェンダーレスかつエイジレスなアイテムを軸に、「家族やパートナーとシェアできるスタイル」を提案する。買う人の属性を限定しないデザインは、消費者一人ひとりのワードローブを軽くし、買い替えサイクルを長くする発想とも重なる。

CLOUDYは、ガーナ共和国で縫製工場を運営し、雇用と教育の機会をつくるブランドだ。アパレル事業とNPOを自社で併設し、「寄付だけに頼らない支援」を掲げる。売上の一部は学校や職業訓練校の運営、性教育授業、給食支援などに回る。衣服を買う行為が、そのままアフリカの教室や食堂の風景につながる構図である。

TGCしずおかの観客から見れば、ツインメッセ静岡のステージと、西アフリカの縫製工場や学校は地図上で遠く離れている。しかし、ランウェイを歩く一着一着が、その距離を縫い合わせる役割を担う。

「かわいいから欲しい」という動機で選んだ洋服が、結果的に誰かの雇用や教育につながる——その仕組みを、難しい説明ではなく“ライブ”として見せること。サステナ STAGEは、倫理を押しつける講義ではなく、楽しさを起点にした国際協力の入り口と言える。

ポップカルチャーとSDGs——“お祭り”を社会変革のインフラに

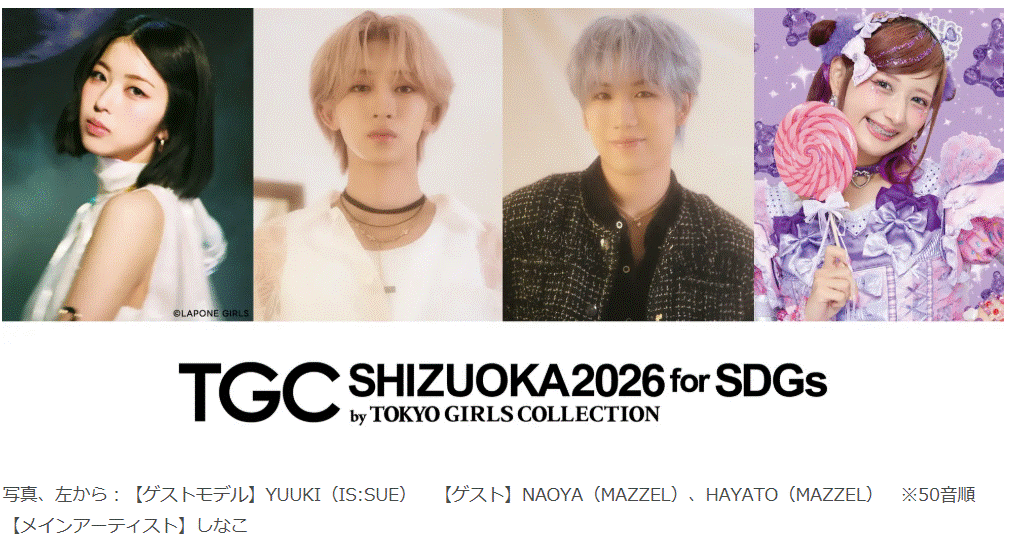

今回のTGCしずおかを彩る顔ぶれは豪華だ。IS:SUEのYUUKI、MAZZELのNAOYAとHAYATOがランウェイに立ち、“原宿のプリンセス”しなこがメインアーティストとして出演する。BUDDiiS、WATWING、WILD BLUE、ONE OR EIGHTなど、若者に人気のアーティストも名前を連ねる。

観客の多くは、推しの登場をきっかけに会場へ足を運ぶ。その動機はシンプルだが、会場に入った瞬間から、目に入るのはSDGsロゴ、循環型ファッションの解説、地方創生プロジェクトの紹介パネルである。TGCは、国連機関や自治体と連携し、若年層へ社会課題を伝える役割を自らに課してきた。

一方で、国際調査によれば、日本の気候変動対策への危機感や行動意欲は、主要32か国中で最下位という結果も出ている。「わかっているけれど、どこから動けばいいかわからない」という空気が、若い世代の中にも根強い。

だからこそ、TGCしずおかのような場が意味を持つ。ファッションショーとアーティストライブという“お祭り”のフォーマットに、SDGsや地方創生を埋め込むことで、参加ハードルを徹底的に下げる。観客は「楽しむ」ことを最優先にしながら、その周囲に散りばめられたメッセージや取り組みに自然と触れる。

重要なのは、その体験が一過性のイベントで終わるかどうかだ。推しが着ていたアップサイクルの一着をきっかけに、古着の買い方が変わるかもしれない。CLOUDYのストーリーを知ったことで、次に服を選ぶときの基準が少しだけ変わるかもしれない。そうした「小さな変化の種」をどれだけ撒けるかが、ポップカルチャーの真価である。

地方創生プロジェクトとしてのTGC——ツインメッセから始まる“逆輸入”

TGC地方創生プロジェクトは、地方都市の魅力を全国へ発信し、「東京の最先端」を地方で体験できる場をつくる取り組みとして、福岡・北九州、富山、広島、和歌山、松山、香川などへ展開してきた。静岡開催は、その流れの中で位置づけられる。

ツインメッセ静岡 北館大展示場に集まるのは、地元の中高生や大学生、近隣県から足を運ぶファン、首都圏からの来場者、そしてオンライン配信を通じた視聴者だ。ステージ上には、全国区のブランドとローカル企業、自治体や大学、そして国連関連団体のロゴが並ぶ。

ここで起きているのは、単なる「東京コンテンツの出張公演」ではない。地方都市が抱える課題——人口減少、若者流出、産業の転換——に対し、ファッションとエンターテインメントを媒介にした共創の場をつくる試みである。静岡の若者がTGCでの経験を持ち帰り、学校や地域プロジェクト、地元企業の取り組みに“逆輸入”することができれば、イベントは単発のフェスから、学びと連携のハブへと変わる。

会場を出たあと、日常に戻った観客の行動が少しだけ変わること。地方都市の現場で、小さな企画やビジネスが新しく生まれること。その連鎖こそが、地方創生プロジェクトの成果となる。

あわせて読みたい記事

アップサイクルファッションがもたらす新しいトレンド

【社会を変える集団 社会を変える人たち】義足は“再生”ではなく、“新しい自分”を創るパートナーだ。

介護職と高齢者が共に歩む、未来を照らす「ファッションウォーク」

裁断く栃木県佐野市の藍染「佐野藍」復活プロジェクトがウェブサイト開設