★要点

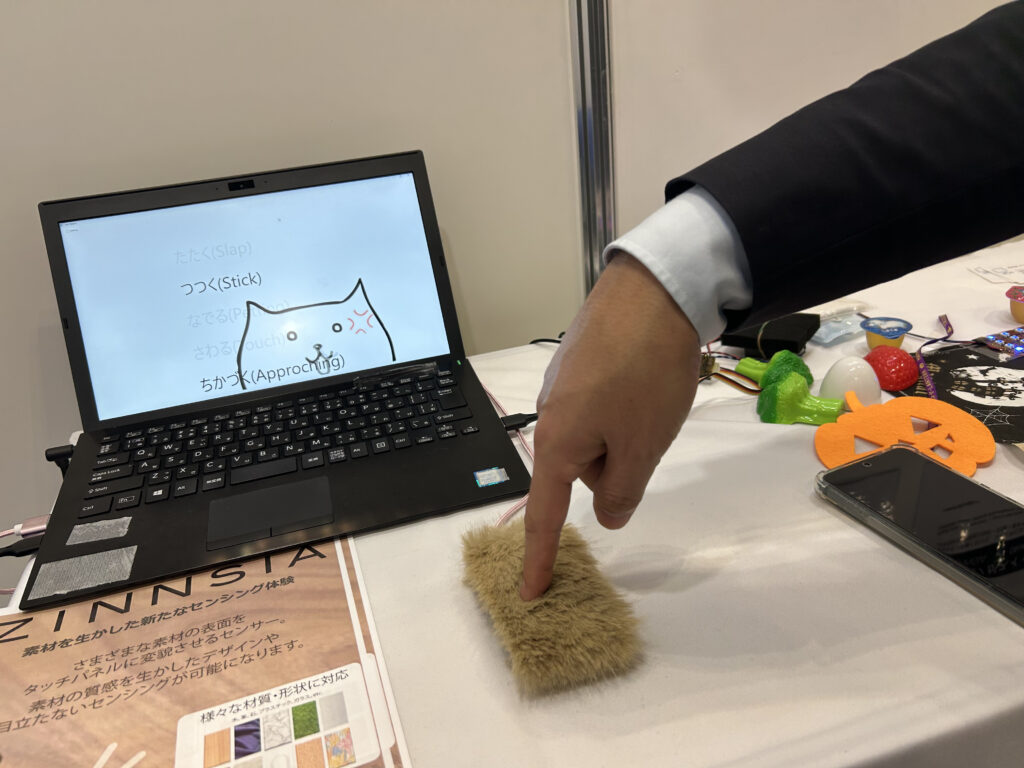

木や布、ガラス、石、プラスチック——日常の素材そのものをタッチ&ジェスチャー入力に変える表面センシング「ZINNSIA」をジャパンディスプレイ(JDI)が提示。貼る/裏から取り付けるだけで、近接・タッチ・なぞり・押し込みを一体検出。ディスプレイに頼らないUIの実装を加速。

★背景

高齢化と省人化、脱・画面依存の潮流。住まい・施設・小売で“誰もが直感的にわかる”操作が求められる。従来のスイッチ・配線を増やさず、空間の意匠を壊さないインタフェースは、ユニバーサルデザインと省資源の両立に効く。

スイッチは、もはや突起である必要はない。JDIの「ZINNSIA(ジンシア)」は、素材の裏側にセンサーを仕込み、面そのものを入力装置に変える。木のテーブルが音量調整に、布の肘掛けが家電のハブに、ショーウィンドウのガラスが店舗の案内板に化ける。画面を増やすのではなく、生活の手触りに機能を溶かし込む発想だ。

素材がUIに化ける——近接・タッチ・なぞり・押圧を一枚で。

ZINNSIAのポイントは、複数のジェスチャーを“面”でとらえること。指が近づく、触れる、なぞる、押し込む——操作の連続を一枚のセンサーで読み分ける。木、布、石、ガラス、樹脂などの下に設置でき、表側は従来どおりの質感のまま。店舗什器、家具、車内パネル、公共サインまで、意匠を崩さずにインタラクションを埋め込める。

「裏から付ける」だけ——既存空間を壊さない実装。

設置は簡素だ。素材の裏側にセンサーを固定し、必要最低限の配線を伸ばすだけ。穴あけや表面加工を避けられるため、施工負荷と廃材を抑えられる。リニューアル現場や暫定利用の空間でも導入しやすい。分解・移設も容易で、循環利用の足かせになりにくい。

スイッチレスがもたらす省資源とユニバーサルデザイン。

見た目を変えずに操作を増やせることは、省資源にも直結する。物理スイッチや表示器の点数を減らし、部材・金型・在庫を圧縮。指の届く“面”を広げられるため、子どもや高齢者でも迷いにくい。触覚と空間認知に寄せたUIは、音声だけに頼らない冗長性を生む。停電時や騒音環境でも強いユーザビリティ。

体験編集装置としての“素材”——小売・住まい・モビリティ。

小売なら、ガラスをなぞると商品の色が変わる、台の縁を押すと在庫が呼び出される。住空間なら、ダイニングの木口で照明シーンを切り替え、ソファの布で温度を微調整。モビリティでは、手元のトリムに沿って指を滑らせるだけでボリュームや送風を調整できる。表示やボタンを増やさず、“触れる導線”で操作を学習させる。

課題と次の一手——規格化・安全境界・データ設計。

一方で、面入力は“どこまでがスイッチか”の境界設計が肝になる。誤操作を避けるための感度プロファイル、濡れや手袋に対するロバスト性、家電・建材規格との整合——量産導入には作法の共通化が欠かせない。イベントログや利用ヒートマップを匿名で収集し、空間ごとの“触れ方データ”を設計に還流させれば、面UIの学習効率は跳ねる。

Maintainable®︎NEWS EYE

“反・画面依存”の新しい標準を——建材・家電・データをつなぐ設計へ

◎面そのものが反応する技術は、インテリアと家電の境界を溶かし、新しい産業連携を促す。建材メーカーは「触れる板」や「反応する素材」を共通仕様として整え、家電メーカーはそれらとデータ連携できる仕組みを用意する。

さらに、自治体や商業施設が“触れ方”の傾向を匿名データとして共有すれば、どんな人でも直感的に使える空間づくりが進む。

目指すのは、操作説明がいらない世界。誤操作の少なさや慣れるまでの時間などを共通の目安として改善を重ね、誰にとっても迷わず使える“やさしい面”を社会に広げていくことだ。

取材・撮影 柴野 聰

ホームページはこちら

あわせて読みたい記事

【海洋生態系の回復と地域資源】東急不動産、勝浦市と漁協、関係機関と連携して「勝浦市藻場保全対策協議会」を設置し、藻場保全活動を開始。

【ホタテと一緒に未来づくりへ参加する】地域の暮らし、ホタテ漁、持続可能な環境と未来とは。サステナブルな旅「HOTATOUR(ホタツアー)」で、日本最北の村・北海道猿払村へ。

岡部株式会社、ブルーカーボン事業に向けた海藻養殖技術を開発