牛の尿を発酵・培養して作られる「善玉活性水™」を使用した製品で知られる環境大善株式会社が、北見工業大学との共同研究により、藍藻Synechococcus elongatusの増殖を大幅に促進する新規細菌「Rhodococcus sp. AF2108」を発見し、その成果が学術誌「Microbes and Environments」のオンライン版に2024年12月28日付で掲載された。この発見は、環境浄化技術やバイオプロセスの新たな可能性を切り開くものだ。

藍藻の増殖速度を飛躍的に向上させる新規細菌

藍藻(シアノバクテリア)は、光合成能力を持ち、大気中のCO2を固定して有用な物質を生産する微生物として注目されている。しかし、その増殖速度の遅さが商業利用の大きな障害となっていた。これに対し、環境大善と北見工業大学が共同で行った研究では、藍藻の成長を劇的に促進する新規細菌を発見した。

研究チームは、農業廃水から細菌を分離し、Synechococcus elongatus PCC7942の増殖促進効果を持つ共生細菌をスクリーニング。その中で、特に高い効果を示したのが「Rhodococcus sp. AF2108」だ。この細菌は藍藻のクロロフィル含有量を8.5倍、細胞数を3.9倍に増加させ、他の増殖促進細菌を凌駕する効果を持つことが確認された。

この成果は、藍藻の培養効率を飛躍的に向上させると同時に、バイオプロセスにおけるCO2固定や有用物質の生産効率を向上させる可能性を示唆している。また、Rhodococcus sp. AF2108は、鉄吸収を促進するシデロフォアや植物ホルモンIAA(インドール-3-酢酸)を生成する能力も備えており、これらが藍藻増殖のメカニズムに寄与していると考えられている。

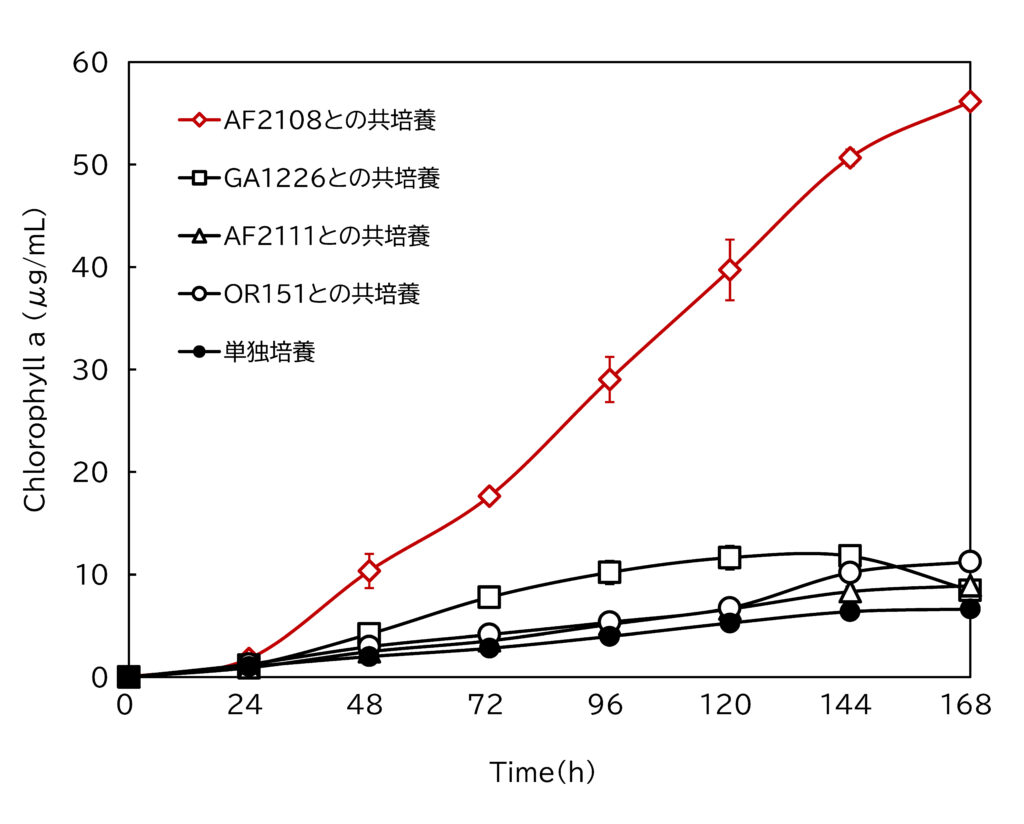

図1:

フラスコスケールでの共培養実験において、CGPB(AF2108, GA1226, AF2111, OR151)と共培養したS. elongatusと単独で培養したS. elongatusのクロロフィル量の経時変化。エラーバーは標準偏差を示す(n = 3)。

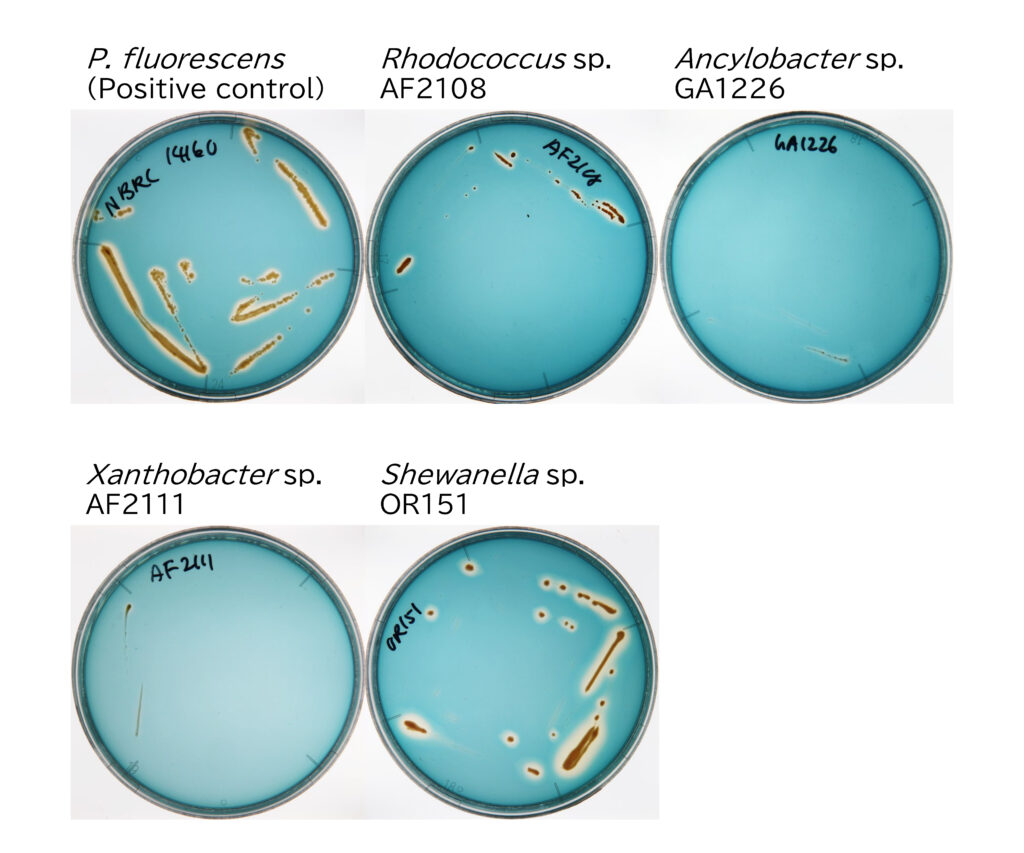

図2:

CASブルー寒天培地を用いたCGPBのシデロフォア産生能の評価結果。ポジティブコントロールにはシデロフォア生産菌として知られるPseudomonas fluorescensを使用。

【用語解説】

■藍藻(シアノバクテリア)

光合成を行う微生物で、水中や土壌に生息する。光合成により酸素を生成し、有用な物質を生産する能力を持つ。

■クロロフィル

光合成において光エネルギーを吸収する主要な色素の一つ。植物、藻類、藍藻で見られ、光エネルギーを化学エネルギーに変換する役割を果たす。

■CGPB(cyanobacterial growth-promoting bacteria)

藍藻の増殖を促進する共生細菌。藍藻と相互作用し、栄養供給や環境改善を通じてその増殖を助ける。

■シデロフォア

細菌が産生する鉄結合分子で、環境中の鉄を吸収しやすい形に変換する。藍藻への鉄供給を通じ、その増殖を促進する。

■IAA(インドール-3-酢酸)

植物ホルモンの一種で、植物や藻類の成長を調節する働きを持つ。細胞分裂や伸長の促進に寄与する。

環境大善の独自技術と「善玉活性水™」の役割

環境大善は、牛の尿を発酵・培養することで生成される「善玉活性水™」を使用した製品で知られている。同社の消臭液「きえ〜る」は、環境中の善玉菌を増殖させ、悪玉菌を抑えることで環境浄化を実現するというユニークな技術に基づいている。

今回の研究成果は、この独自技術が持つ可能性をさらに広げるものであり、藍藻の商業的利用や環境改善に新たな道を開くものといえる。今回発見されたRhodococcus sp. AF2108を活用すれば、藍藻を用いたCO2固定技術やバイオ燃料生産の効率化が期待され、さらに他の環境条件下でも適用可能な技術として応用範囲が広がる可能性がある。

今後は、この細菌が持つ増殖促進メカニズムの解明や、様々な環境での適用性を検証することが求められる。また、環境大善の技術と組み合わせることで、持続可能な資源循環型社会の実現に向けた新たなステージが見えてくるかもしれない。

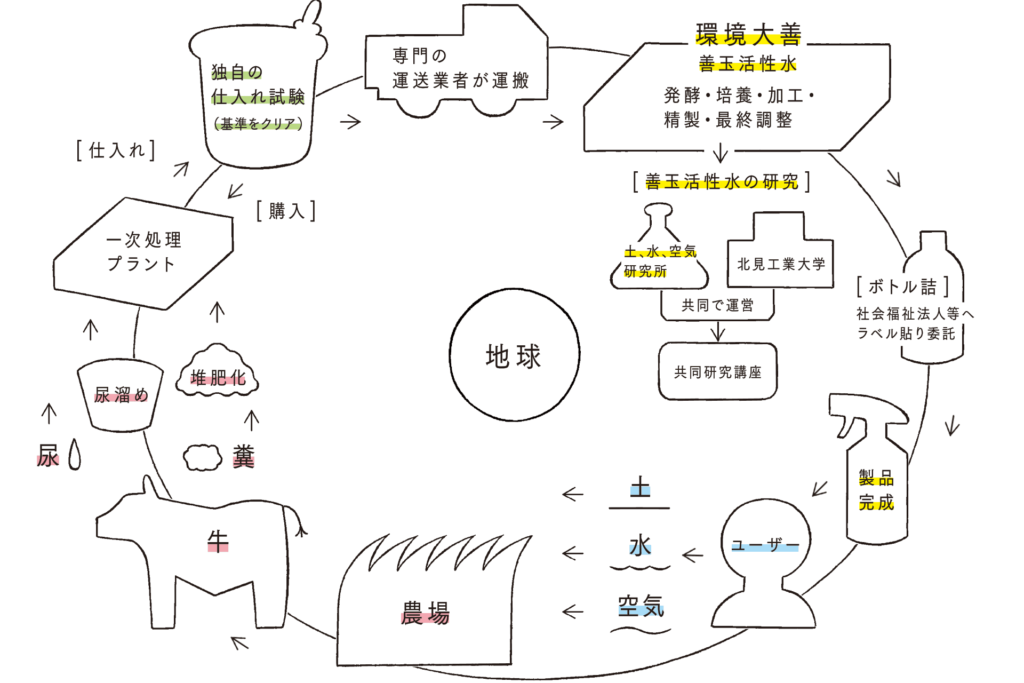

図3

環境大善独自のアップサイクル型循環システム