東京大学大気海洋研究所を中心とする研究チームは、極端気象の発生に自然変動と人為的要因がどれだけ寄与したかを、従来の1~2カ月ではなく「数日」で定量的に評価できる新たな統計的手法を開発した。この手法は、気候変動の“犯人探し”とも称されるイベント・アトリビューション(EA)の即時性を大幅に高めるもので、今後の気候リスク対応における科学的根拠の迅速な提示を可能にする。

気候変動の影響を“数日以内”に評価。極端気象の発生確率に対する自然変動と、人間活動の影響を迅速に推定できる新たな統計的手法。

気候変動の影響が可視化されるなかで、猛暑や豪雨といった極端気象の“原因”を特定するニーズが高まっている。だが、従来の「イベント・アトリビューション(EA)」手法は、現実の気候条件と温暖化のない仮定条件の下で膨大な数の気候シミュレーションを行う必要があり、速報性に欠けていた。

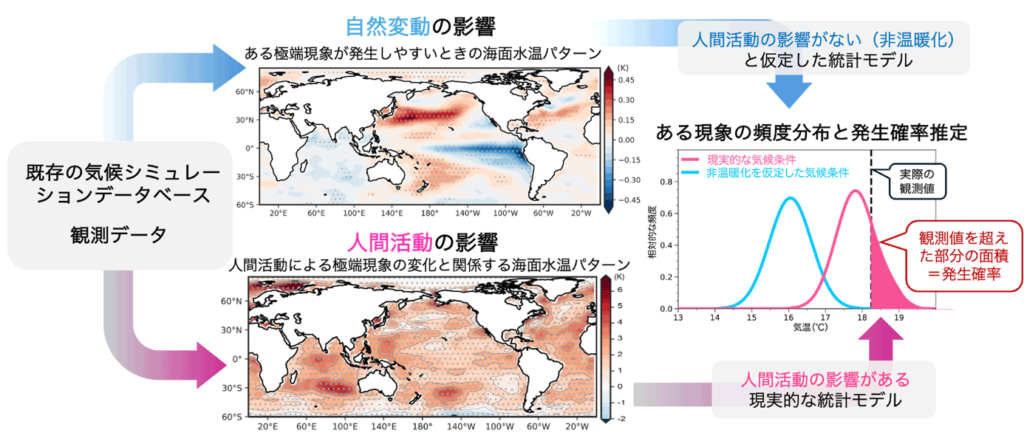

こうした課題に対し、東京大学の高橋千陽特任助教、今田由紀子准教授(兼 気象業務支援センター)、気象研究所の川瀬宏明室長、京都大学の田中智大准教授らの研究グループは、既存の大規模シミュレーションデータベースと実観測データを組み合わせ、気象現象の発生確率を迅速に推定できる新たな統計モデルを開発した。

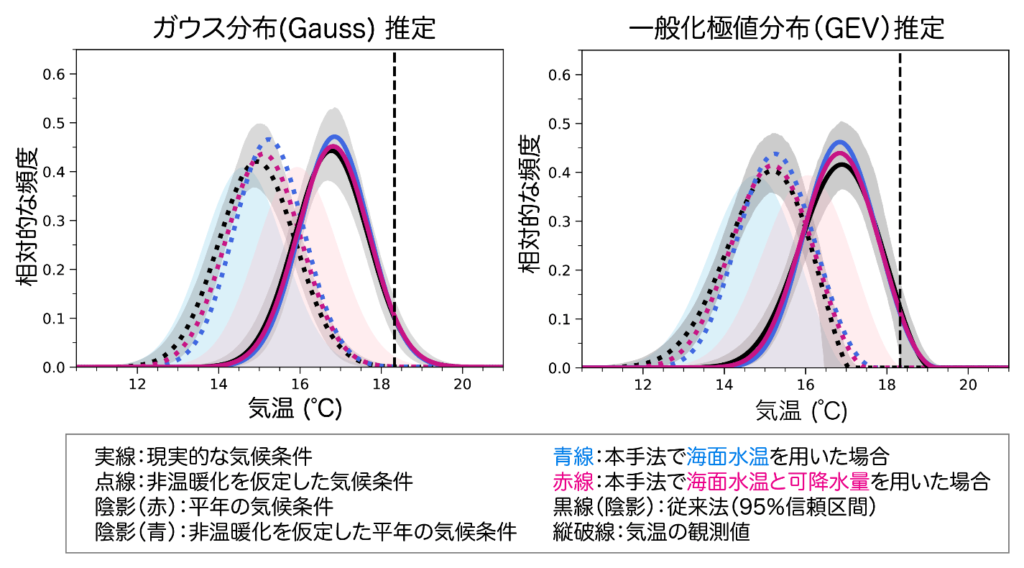

この新手法では、海面水温や関連する大気変動など、地球規模の気候要因を入力値とし、気温などの変数の確率分布関数(ガウス分布や一般化極値分布)を用いて、極端気象の発生確率を数日以内に算出できる。実際に日本の熱波事例を対象とした検証では、従来法と同等の精度を保ちながら、圧倒的に短時間で分析を完了できることが確認された。

特に注目されるのは、エルニーニョや日本近海の海洋熱波など、自然変動と人為起源の気候変動が複雑に絡み合う状況でも、要因ごとの寄与度を定量的に分離できる点だ。この技術により、猛暑や豪雨が発生した直後に「気候変動がどの程度影響していたか」を速やかに公表することが可能になり、災害対応や社会的判断における科学的根拠として活用できる。

今後は、この手法を大雨や台風など他の極端現象にも適用し、より広範な気候リスク評価に展開していく予定だ。2050年に向けて社会全体が適応策の強化を求められる中で、この研究は“科学の即応力”を高め、リスク認識と行動変容の橋渡しを担う重要な一歩といえる。

海面水温パターンは一例で、イベントにより異なる。