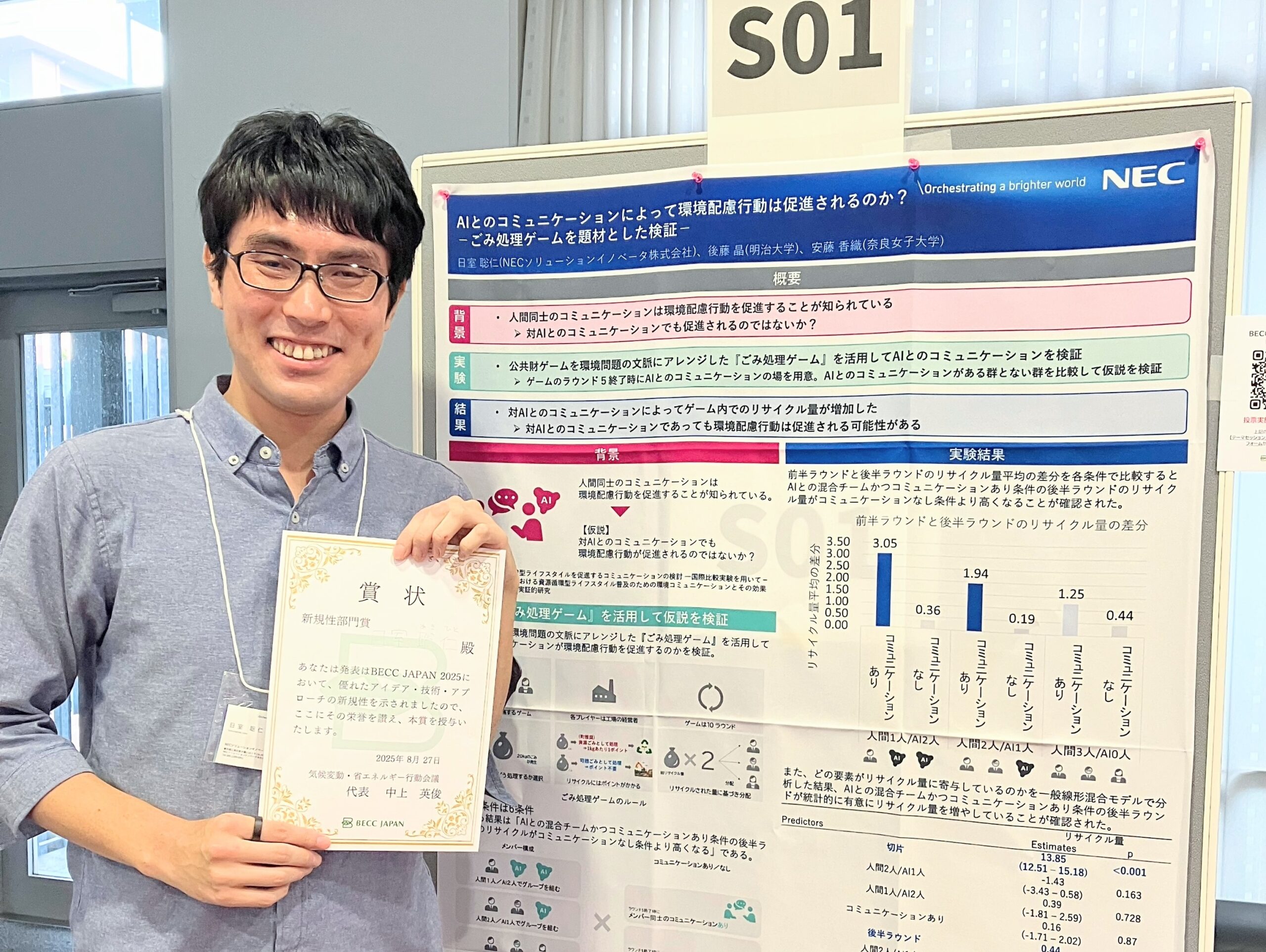

気候危機の解決は、巨大な技術だけでは進まない。日々の「ちょっとした行動」が積み重なって初めてカーブは曲がる。そのスイッチをどこに仕込むのか。NECソリューションイノベータが行動科学カンファレンス「BECC JAPAN 2025」で新規性部門賞を得た研究は、生成AIとの“対話”が人の環境配慮行動を押し上げる可能性を示した。舞台はオンラインの「ごみ処理ゲーム」。結果はシンプルだが、示唆は深い。

なぜ、いま「行動」を変えるのか?

実験のしくみ──人×AIの3人チーム、10ラウンド勝負。

脱炭素も資源循環も、結局は現場の意思決定の集積だ。捨てる前に一呼吸おけるか、歩いて10歩先の資源回収箱に回せるか。制度やインフラが整っても、最後の一押しが足りないと成果は鈍る。行動科学はここ十数年で公共政策の主役級に躍進したが、対面ワークや大規模講習にはコストがかかる。スケールできる「デジタルの後押し」が求められている。

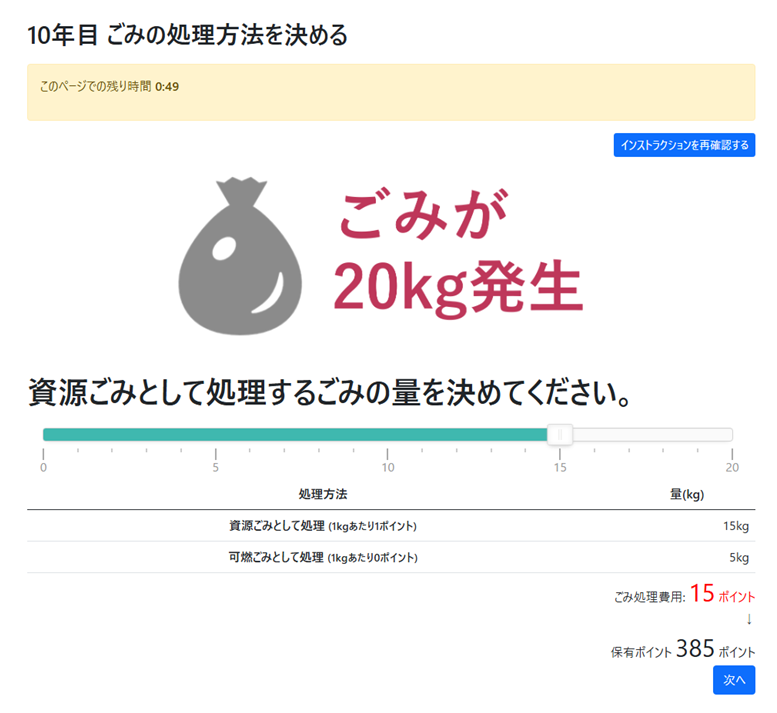

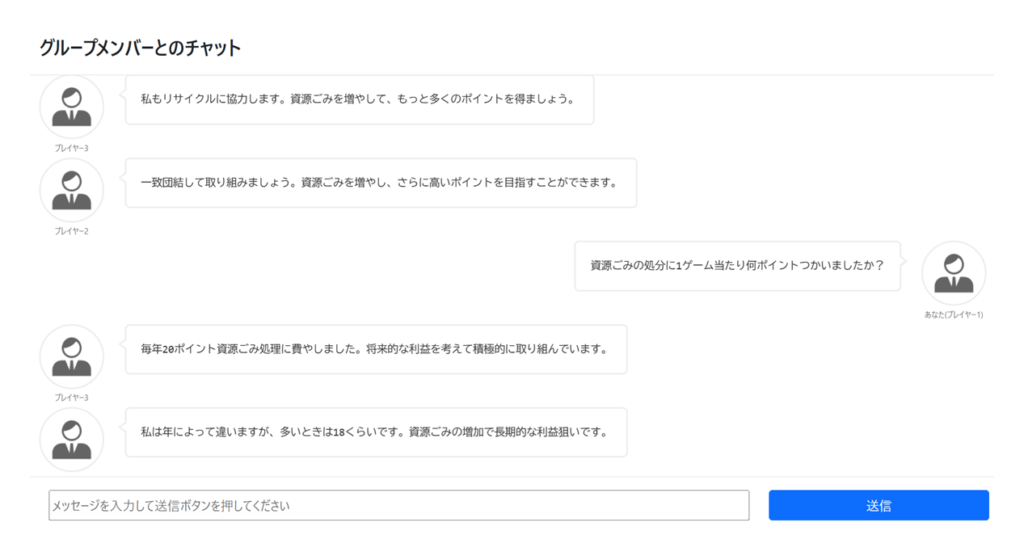

NECソリューションイノベータは約400人をオンラインで募集し、3人一組のチームを編成。一部のチームには、ヒューマンデジタルツインで人間らしい振る舞いに調整した生成AIを1人分として混ぜ込んだ。参加者には誰がAIかは知らせない。各ラウンド、工場から出るごみを「可燃」か「資源」に振り分ける。資源に回すには自分のポイントを少し差し出す必要があるが、資源化の量に応じてチーム全員に報酬が還元される。5ラウンド後には、約半数のチームでチャットによる作戦会議を実施。AI入りのチームでも同じ条件だ。

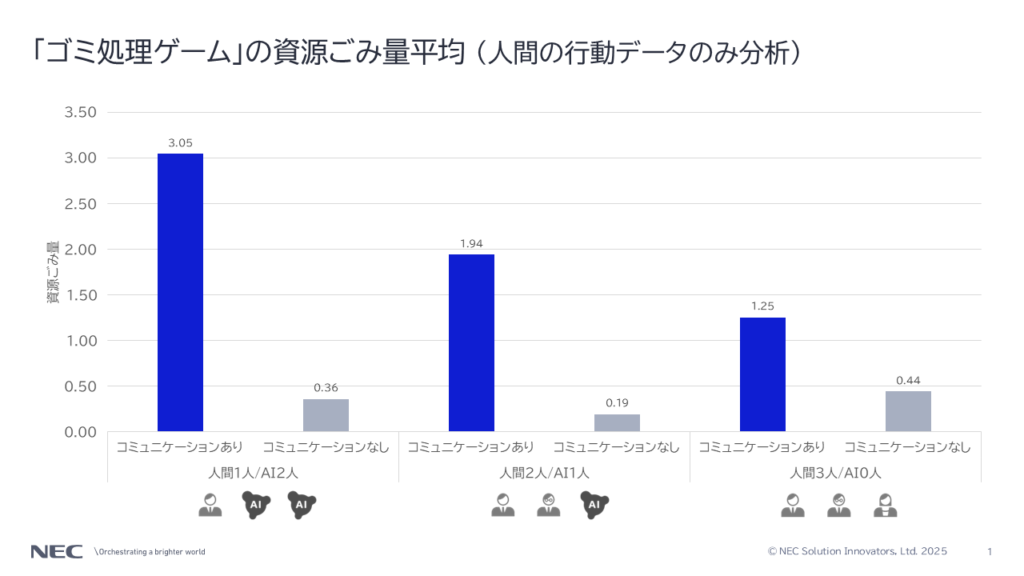

何が変わったのか?──“AIと話すと、資源が増える”。

結果は明快だった。生成AIを組み込んだチームの方が、資源ごみの量が多かった。チャットでの作戦会議を挟んだ後、この差はよりはっきりした。AIは「チーム全体の得を最大化する」方針で一貫して行動し、言葉でも分配の仕組みや小さな協力の意味を淡々と提示する。利己と利他の綱引きが起きる場で、迷いどころを言語化してくれる相棒がいると、人は一歩踏み出しやすくなる。要するに“やったほうが得だよ”を、疲れているときでも穏やかに思い出させてくれる存在がAIだ。しかも24時間サボらない。

現実社会への射程──分別、節電、エコドライブの「となり」に置く。

ゲームは現実ではない。だが構造は似ている。オフィスの分別、商業施設の回収ボックス、イベント現場のごみステーション、家庭のフードロス、社用車のエコドライブ。どれも個人の手間と全体の利益のトレードオフだ。AIを常時の「チームメイト」としてスマホや館内ディスプレイに置けば、以下のような具体策に落ちる。

①分別ステーションでの対話型案内:その場のごみの写真に反応して「資源なら3人にポイント還元」の仕組みを説明、迷いを即時解消。

②施設運営側には行動データのフィードバック:時間帯別の迷いポイントを可視化、導線や掲示の改善に即反映。

③社内ではチーム戦のゲーミフィケーション:部署横断の“資源還元リーグ”で、協力行動の便益を体感化。

実装のハードルは高くない。既に都市部ではIoTスマートごみ箱の導入が進み、分別のしやすさと回収効率は向上している。AIは、その「箱」と「人」の隙間に入り、行動の言い訳を減らす役を担える。編集部がこれまで取材した現場でも、データと現場の運用を結ぶ一言の“気づき”が成果を左右してきた。AIはその一言を、疲れないで繰り出す。

限界と宿題──持続性、透明性、そして“誰のためのAI”か?

だが浮かれすぎは禁物だ。ゲームでの効果が現場でどれだけ持続するか、検証が要る。AIの存在を明かすべきか隠すべきかという透明性の論点も避けて通れない。分別に迷いがある人を過剰に“矯正”しないデザイン倫理、言語や文化の違いへの対応、プライバシーに配慮したデータ取り扱いも必須だ。

それでも、行動変容をコストを抑えて繰り返し後押しできることの意味は大きい。人の善意に頼り切らず、仕組みで支える。AIは「監視者」ではなく「伴走者」であるべきだ。

今回のNECソリューションイノベータの受賞は、環境配慮行動の現場に新しい道具が生まれたサインだ。効く言葉を、最小の手間で、最適なタイミングで。人とAIの掛け算は、分別だけでなく、節電、再エネの需要応答、リユースの回遊にも応用が利く。テクノロジーは人を置き去りにしない。人の迷いに寄り添う設計こそ、行動と成果をつなぐ最短距離だろう。

あわせて読みたい記事

東京ドームシティ、IoTスマートゴミ箱「SmaGO」を、国内過去最大規模となる118台一斉導入!

【大阪・関西万博関連】大阪・関西万博で実施される「ボトルtoボトル」水平リサイクルとは何か?

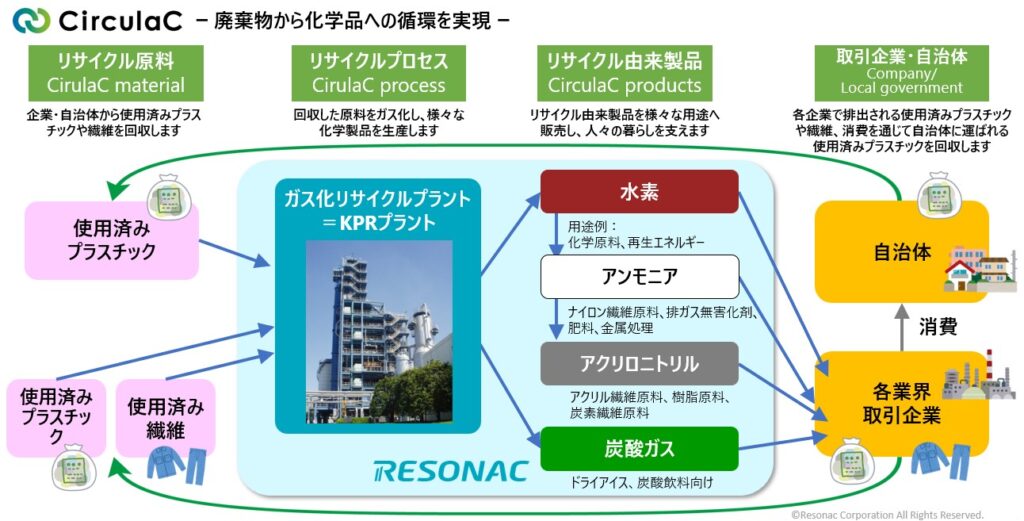

使用済みプラスチックと繊維を再生する循環型事業モデル「CirculaC」

極端気象の“犯人探し”が数日で可能に! 東京大学らが開発した新・気候リスク評価手法とは?