★要点

11月12日〜25日の「女性に対する暴力をなくす運動」期間中、全国約500か所のランドマークがパープルにライトアップされ、DVや性暴力などに気づいた第三者・相談を受けた人に向け「そのとき、私たちにもできることがある」と呼びかける。被害者支援の相談窓口周知と、二次被害を防ぐ行動を社会全体で共有することが狙いだ。

★背景

世界では女性の約3人に1人が一生のうちに何らかの暴力を経験し、日本でも不同意性交等の被害経験がある女性は8.1%に上る一方、その半数以上が誰にも相談していないというデータがある。

暴力は「どこか遠くの特別な出来事」ではなく、家庭や職場、学校など日常の場で起きている。被害者本人だけに対処を委ねるのではなく、周囲の一人ひとりがどう動くかが問われている。

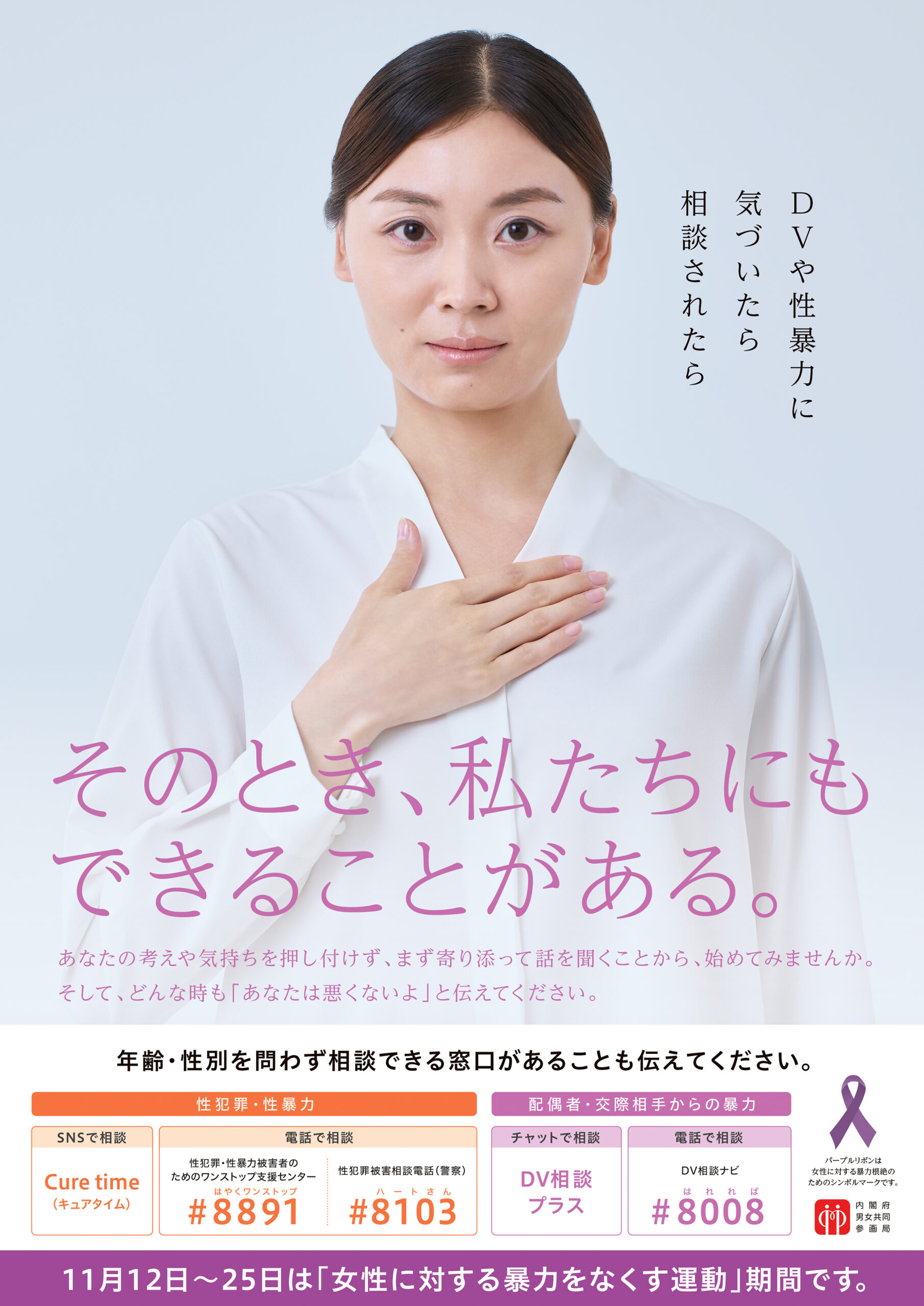

「そのとき、私たちにもできることがある。」令和7年度「女性に対する暴力をなくす運動」のキャッチコピーは、加害者でも被害者でもない“第三者”に向けられている。DVや性暴力に気づいたとき、相談を受けたとき、見て見ぬふりをしないための一歩をどう踏み出すか——焦点はそこにある。

11月12日から25日、全国約500のタワーや庁舎、橋がパープルに染まる。紫は女性に対する暴力根絶のシンボルカラーだ。しかし、それはキャンペーンカラー以上の意味を持つ。家族や友人の沈黙の背景に、どれだけの恐怖と葛藤が潜んでいるかを思い出させる、社会のリマインダーでもある。

暴力は「例外」ではない。3人に1人の現実

国連などの推計によれば、世界の女性の約3人に1人が、親密なパートナーからの暴力や性暴力を一生のうちに経験している。2023年だけでも、パートナーや家族によって殺害された女性・少女は約5万1,100人。1日平均にすると約140人が命を落としている計算になる。

日本の数字も、決して対岸の火事ではない。内閣府の調査では、「不同意性交等」の被害経験がある女性は8.1%。それにもかかわらず、その55.4%が誰にも相談していない。性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターへの相談件数は年々増加し、2023年度上半期も前年同期比で11.2%増えた。

これらの数字が示しているのは二つの事実だ。ひとつは、暴力が決してレアケースではないということ。もうひとつは、被害が可視化されていく速度に比べて、支援と理解の側がまだ追いついていないということだ。被害者の多くは、職場の上司や同僚、交際相手、家族など、「よく知っている人」から暴力を受けている。知らない誰かの問題ではない。

「そのとき、私たちにもできることがある」——第三者を主役に据えたメッセージ

今年度の運動が特徴的なのは、ポスターや動画のメッセージが、あえて「第三者」に向けられている点だ。「DVや性暴力に気づいたら 相談されたら そのとき、私たちにもできることがある。」

これまでの啓発は、「被害にあったら相談を」「ひとりで悩まないで」と、主に被害者側に語りかけるものが多かった。しかし現実には、相談の電話をかけるまでに何年もかかることがある。そもそも「これは暴力なのか」と自分で判断できないケースも少なくない。

だからこそ、今回は視点を反転させる。

・友人がパートナーの愚痴をこぼしたとき

・同僚の様子が急に変わったとき

・SNSで気になる投稿を見かけたとき

その「違和感」に気づく周囲の人が、どう反応するか。「大げさに考えすぎ」「そんな人どこにでもいるよ」と打ち消すのか、「気になっていることがあるなら、一緒に相談先を探そうか」と寄り添うのか。その違いが、被害者の人生を大きく分ける。

今回のポスターや動画は、二次被害につながる言動——「あなたにも落ち度があったんじゃない?」「そんな格好をしていたからでは?」——を具体的に示しながら、「何が望ましい言動なのか」を視覚的に伝える工夫がされている。

正解を一気に身につける必要はない。しかし、「これは言ってはいけない」「それならこう言い換えられる」という感覚を、社会全体で少しずつアップデートしていくことが求められている。

パープル・ライトアップ、見えるキャンペーンと、見えないSOS

運動期間中、東京タワーをはじめ全国約500施設がパープルにライトアップされる。紫色の光には、「女性に対するあらゆる暴力を許さない」という意思表示と同時に、「ひとりで抱え込まないで」というメッセージが込められている。

ライトアップは、いわば“巨大な相談案内板”だ。

・「そういえば、この時期は『暴力をなくす運動』だったな」と思い出す人

・「あの光を見て、相談してみようと思った」と語る被害経験者

・SNSに写真を投稿し、ハッシュタグ「#女性に対する暴力をなくす運動」「#パープルライトアップ」を通じて情報を拡散する人

誰もが、自分なりの距離感で関わることができる。一方で、街の明るさとは対照的に、多くの暴力は「見えない場所」で起きている。家庭の中、職場の打ち合わせスペース、サークルや部活動のLINEグループ。オンライン上のつながりも含めれば、その範囲はさらに広がる。

だからこそ、ライトアップはゴールではなくスタートだ。紫色の塔や橋を見上げた瞬間に、「あの人、元気にしているかな」「最近、あの同僚の発言が気になっている」といった顔を、ふと思い浮かべられるかどうか。キャンペーンの成否は、その“連想のスイッチ”をどれだけ増やせるかにかかっている。

二次被害をなくす。“問い方”と“黙り方”のリテラシー

被害の深刻さを増幅させるのが、周囲からの何気ないひと言だ。「そんなことで大げさに」「酔ってたんでしょ」「本当に嫌だったら、その場で断れたはず」——こうした言葉は、被害を否定された感覚を生み、相談する気力を奪う。これが“二次被害”である。

二次被害を減らすには、特別な資格よりも、日常の「問い方」と「黙り方」の方が重要だ。

・詳細を根掘り葉掘り聞き出そうとしないこと

・「あなたは悪くない」と事実を切り離して伝えること

・すぐに解決策を押しつけず、「どうしたい?」と選択肢を一緒に考えること

そして何より、「信じる」こと。被害を打ち明ける側にとって、話し始めるまでの心理的ハードルは想像以上に高い。そこを乗り越えてきた相手に、「本当なの?」と疑いの言葉を浴びせるか、「話してくれてありがとう」と応じるか。その差は決定的だ。

内閣府の白書によれば、不同意性交等の被害について誰にも相談していない女性は半数を超える。その背後には、「話しても信じてもらえないのではないか」「自分にも非があると責められるのではないか」という恐れがある。第三者の一言一言が、その恐れを和らげることも、強めることもできる。

相談窓口は“最後の手段”ではない。インフラとしての支援

「命の危険を感じるほど追い詰められたら相談する場所」。相談窓口をそう誤解している人は少なくない。しかし、国や自治体、民間団体が整備しているのは、DV・性犯罪・性暴力の被害者のためのワンストップ支援センター、電話・SNS相談、24時間対応のホットラインなど多様な窓口だ。

中には、「これって暴力なのかどうか、自分でもよくわからない」という段階で相談できる窓口もある。重要なのは、相談が「最後の手段」ではなく、「迷ったときに立ち寄れる場所」だと社会全体で認識し直すことだ。

職場のメンタルヘルスの議論でも、いまや「早めの相談」が重視されている。偏見や差別、ハラスメントなどが、働く人の心身に深刻な影響を与えることが国際的にも指摘されている。

暴力被害も同じだ。「モヤモヤするけれど、言葉にできない」「あのときのことがフラッシュバックする」「今は安全だけれど、将来が不安」そんな段階から相談できる場所が身近にあるかどうか。ポスターやウェブバナー、SNSのハッシュタグを通じて窓口情報を広げる狙いは、「いざというとき」に備えるだけでなく、「日常のモヤモヤ」を抱え込まなくていいというメッセージを社会に浸透させることにある。

ジェンダー平等と持続可能性。暴力を“例外”にしない社会へ

女性に対する暴力の根絶は、国連の持続可能な開発目標(SDGs)のうち、ジェンダー平等(目標5)の中核に位置づけられている。暴力が続く限り、教育も仕事も、政治参加も、真の意味での平等は実現しないからだ。

日本社会でも、ジェンダーや多様性、ケアをテーマにした取り組みが少しずつ広がっている。たとえば東京藝術大学の「DOORプロジェクト」は、アートと福祉を組み合わせ、多様な人が共に生きる社会を考える場をつくっている。

職場のメンタルヘルスをテーマにしたキャンペーンでは、偏見やハラスメントが働く人の心を追い詰めるリスクが指摘されている。これらはすべて、「暴力を個人の問題に押し込めない」という共通のメッセージを持つ。

・家庭内の出来事として片づけない

・学校や職場の“ノリ”で済ませない

・ネット上の誹謗中傷を「よくあること」で終わらせない

暴力を構造的な問題として捉え、社会全体で支える——その方向に社会のレンズを合わせること自体が、ジェンダー平等への一歩になる。

パープルにライトアップされた街は、派手なイベントのように見えるかもしれない。しかし、その足元には、暴力の連鎖を断ち切ろうとする無数の小さな決意がある。

誰かの「気づいた」ときに、

・「関わらない方が楽だ」と視線をそらすのか。

・「自分にもできることがある」と一歩踏み出すのか。

この運動が問いかけているのは、その分かれ道での私たちの選択だ。

令和7年度「女性に対する暴力をなくす運動」啓発動画

そのとき、私たちにもできることがある。 (15秒)

https://www.youtube.com/watch?v=bIqw34MQ4D8

DVや性暴力の被害 気づいたら 相談されたら (30秒)

https://www.youtube.com/watch?v=pafC7-rxywk

あわせて読みたい記事

職場でメンタルヘルスを優先しよう。10月10日は「世界メンタルヘルスデー2024」

3月8日は「国際女性デー」。帝国ホテル 東京で特別な「ミモザの日」を

「ケア×アート」が生む新たな共生社会のタネ。東京藝大「DOORプロジェクト」2025年度受講生を募集!