★要点

AI起業家マックス・ベネットが、DNA誕生から現代のLLM(大規模言語モデル)に至る40億年の知性史を体系化。脳の進化における「5つのブレイクスルー」を解き明かし、次なる「第6のブレイクスルー」を予見する一冊。

★背景

生成AIの急激な進化に対し、期待と不安が交錯する現代。AIを単なるツールとしてではなく、生物学的進化の延長線上にある「必然」として捉え直す視座が必要とされている。

「AIは人間を超えるのか」。その問いは、もう古いかもしれない。11月27日に発売される『知性の未来』は、その答えを未来ではなく、40億年前の過去に求めた。著者のマックス・ベネットは、AI起業家でありながら脳科学の知見を駆使し、単細胞生物からChatGPTに至るまでの系譜を一本の線でつないでみせる。これは単なる技術書ではない。私たち人類がどこから来て、シリコンの知性とともにどこへ向かうのかを示す、壮大な進化の地図だ。

進化のミッシングリンクを埋める。DNAから言語、そしてAIへ

書の白眉は、知性の歴史を「5つのブレイクスルー」として再構成した点にある。最初の指令システムであるDNA、神経細胞(ニューロン)の獲得、脳の形成、そして言語の発明。ベネットは、AIの学習プロセスをこれらの生物学的進化と重ね合わせる。

例えば、初期のAIが直面した壁は、原始的な脳が解決した課題と驚くほど似ている。生物が数億年かけて獲得した機能を、AIは数十年で駆け抜けた。この対比によって、AIは得体の知れない「異物」から、進化の必然的な「後継者」としての相貌を現す。

ノーベル賞受賞者ダニエル・カーネマンが「あまりに面白く、一気に読み終えた」と評したのも、この圧倒的な納得感ゆえだろう。複雑な専門用語を排し、進化のドラマとして知性を語る手腕は、知的好奇心を強烈に刺激する。

「脳科学×AI」――異なる言語が「共通語」になる瞬間

かつて脳科学と人工知能は、互いに遠い岸辺にいた。生物学者は湿った脳を、エンジニアは乾いたコードを見ていたからだ。しかし、ベネットはその海を軽々と越える。

AI研究の第一人者・松尾豊教授(東京大学)が「生命とAIをめぐる必然性のあるストーリー」と推す通り、本書は両者の境界を無効化する。人間の脳の「推論」とAIの「予測」はどう違うのか。あるいは、同じなのか。そのメカニズムを解き明かす筆致は、まるでミステリー小説の謎解きのようにスリリングだ。

「知性を理解したい人にとって、他に類を見ないリソース」。ジェフ・ホーキンス(『脳は世界をどう見ているのか』著者)の言葉通り、本書はAIエンジニアにとっての生物学書であり、文系読者にとっての技術解説書でもある。

「第6のブレイクスルー」――私たちは何を目撃しているのか

そして議論は、現在進行形の「第6のブレイクスルー」へと至る。それは、人類が自らの知性を再構築し、外部化する試みだ。AIが人間のシミュレーションを超え、独自の進化を始めた時、社会はどう変わるのか。教育、労働、あるいは「人間らしさ」の定義そのものが書き換えられる日が来るかもしれない。だが、著者の視線は悲観的ではない。進化の歴史を知ることは、未来を恐れることではなく、備えることだからだ。

この変革期に、私たちは何を指針にすべきか。そのヒントが、40億年の歴史の中に隠されている。

読むべきは「今」だ、未来への羅針盤として

AIに関するニュースは日々更新され、昨日の常識は今日通じない。だからこそ、表面的なトレンドではなく、根底に流れる「法則」を知る必要がある。『知性の未来』は、一過性の流行本ではない。これから数十年、私たちがAIと向き合うための基礎教養となるだろう。

発売は11月27日。知性の正体を知りたいすべての現代人へ。この本は、あなたの脳に新しいOSをインストールする。

書籍情報

『知性の未来 脳はいかに進化し、AIは何を変えるのか』

著者:マックス・ベネット(恩蔵絢子訳)

発売日:11月27日

定価:3,960円(税込)

発行:新潮社

URL:https://www.shinchosha.co.jp/book/356551/

あわせて読みたい記事

イノベーターのためのCEATEC2025【NTTドコモ】“感じる”を届ける通信——人間拡張基盤「FEEL TECH」が切り開く次のコミュニケーション

「家庭で心不全の悪化を検知する」AI新技術、東大とSIMPLEXが開発。

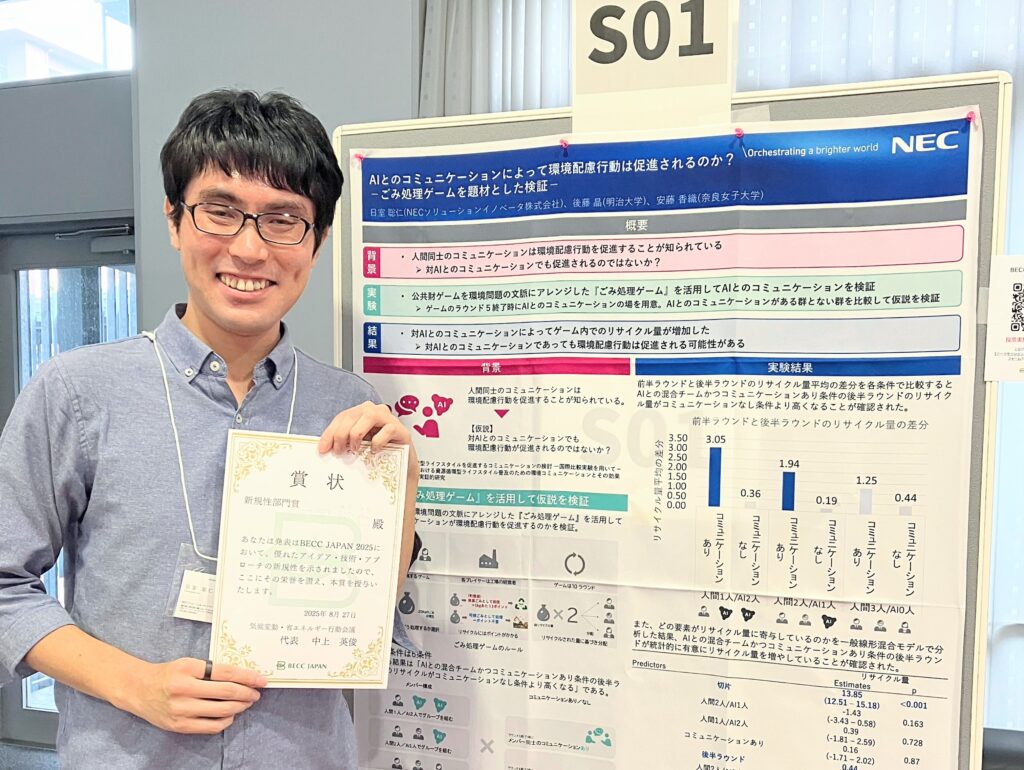

【生成AIが“ごみ分別”を変える?】NECソリューションイノベータ「ごみ処理ゲーム」が示した行動変容のリアル。

AI×センシングで、人のかわりに匂いをかぎ分けるアンリツの新技術とは?