高齢化で増え続ける紙おむつごみ。自治体にとっては搬出量・処理費ともに重い課題だ。そんな行き詰まりを崩しうるのが、ユニ・チャームの水平リサイクル「RefF(リーフ)」。使用済み紙パンツを除菌・再資源化し、再び製品へ循環させる取り組みが「Sustainable Japan Award 2025」ESG部門 優秀賞を受賞した。現場実装の舞台は鹿児島・志布志市と大崎町。技術・自治体・生活者をつなぐ新しい循環モデルの現在地を追う。

課題の芯──「紙おむつ」は家庭ごみの“見えない主役”になった。

日本の多くの自治体で、家庭ごみに占める使用済み紙おむつの割合がじわじわと上がっている。国立環境研究所の整理では、全国平均で約1割、高齢化の進む地域では最大2割に達するという。重量がかさむため運搬・焼却の負担が大きく、従来はほぼ焼却一択。資源循環の網から漏れた“盲点”だった。さらに日本では成人用紙おむつの市場がすでにベビー用を上回っており、今後もごみ量の増勢が見込まれる。課題は構造的だ。

解決の鍵「水平」で戻し、オゾン処理が開いた回路。志布志・大崎の協働モデルはなぜ機能したのか?

ユニ・チャームの「RefF」は、使用済み紙パンツを回収し、オゾン処理で衛生性を確保したうえで、パルプ・プラスチック・高分子吸収材などを分別・再資源化するスキームだ。いわゆる「材料リサイクル」でも、別用途へ逃がす“ダウンサイクル”でもない。衛生材として再び使う「水平リサイクル」を実用段階にのせた点が新しい。英ガーディアンは、この方式を“世界初のスケールでの実装”として紹介している。評価の軸は安全性と循環性、そしてプロセスの透明性にある。

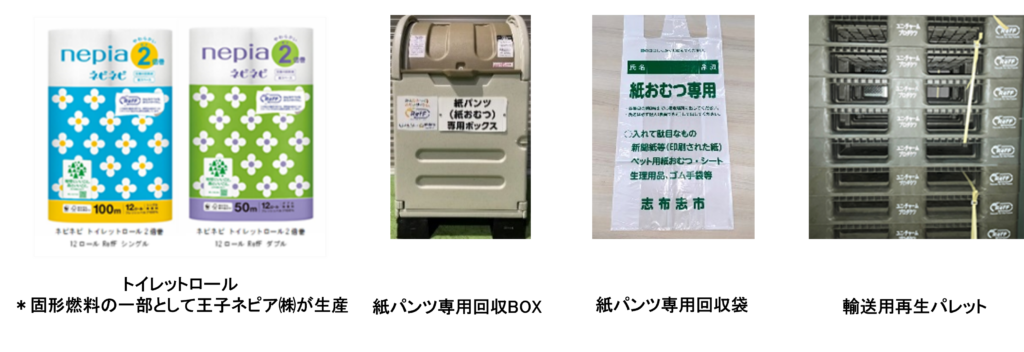

鹿児島の志布志市と大崎町では、自治体・住民・事業者が役割を分担する回収体制を整備。分別ルール、回収拠点、運搬・前処理、再資源化、製品化までを一連の仕組みとして設計した。人口規模の違う2自治体が並走したことで、都市・地方の双方で適用しうる運用知見が蓄積された点も大きい。紙おむつはかさばるため、焼却に回すよりも現地で前処理して体積と水分を下げる方が物流・エネルギー面で合理的だ。政策的にも環境省は使用済み紙おむつリサイクルのガイドライン整備や実証を後押ししており、制度面の地ならしが進む。

・再生パルプを使用した商品

今後、何が変わる?ごみ処理費の圧縮、資源循環の見える化、そして“納得”。

家庭ごみの1〜2割を占めうる重量物が資源化の回路に乗れば、焼却量・輸送量の低減に直結する。とりわけ離島・中山間地ではコストと環境負荷の双方で効く。水平リサイクルのポイントは、回収→再生→製品化→再び利用、という循環を生活者が実感できること。リサイクルしたパルプやプラスチック、高分子吸収材がベビー・介護・ペットといった衛生分野の製品に戻る“見える化”は、分別・排出のモチベーションを支える。今回の表彰は、この“循環の物語”を実装レベルで積み上げてきたことへの評価でもある。

課題は二つ。第一に標準化。衛生基準・品質規格・LCA(CO₂排出量など)の共通指標をそろえ、自治体間・事業者間の相互運用を高めること。第二に横展開。高齢化が先行する日本発の知見は、同様の課題に直面し始めた世界の都市にも通用する。国内では国や自治体の補助制度の活用、国際的には循環型衛生材のベンチマーク作りが鍵になる。

紙おむつを“燃やすしかない”から“戻せる資源”へ。RefFは、そのスイッチを押した。

あわせて読みたい記事

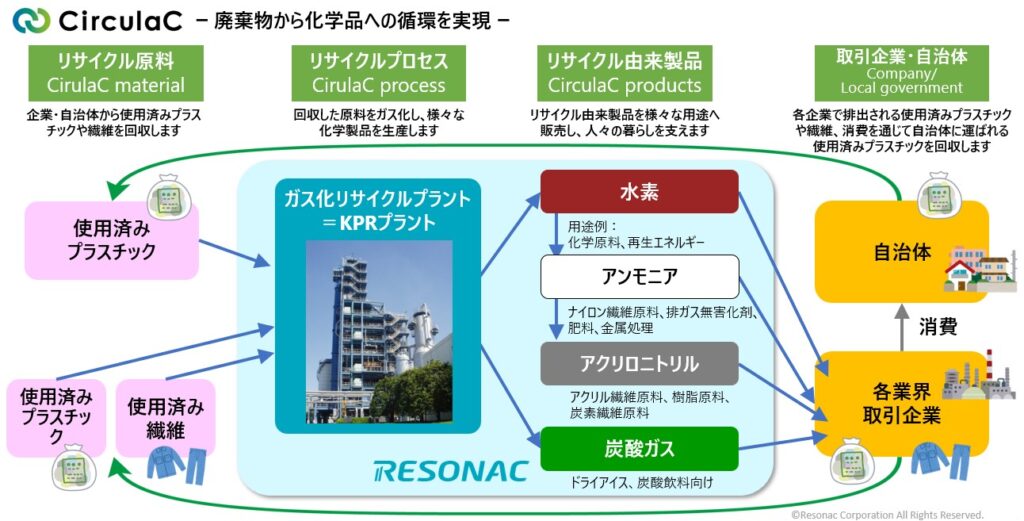

使用済みプラスチックと繊維を再生する循環型事業モデル「CirculaC」

サーキュラーエコノミー ビジネスデザインを学ぼう 01

【愛知県発】あいちの環境をイノベーションするスタートアップたち