八ヶ岳の麓・蓼科に、森の素材と向き合う体験型ラボが立ち上がった。yaso(長野県茅野市)がプロデュースする「TENOHA TATESHINA Lab.」は、東急リゾートタウン蓼科の森林整備と地域資源循環を背景に、精油蒸留や草木染め、植物標本づくりを来訪者が自ら行う場。観光を「消費」から「学びと循環」に転換する試みは、自然共生型リゾートの実装に向けた一つの回答だ。

“見る・嗅ぐ・染める”で森を読み解く。「研究所」×「ギャラリー」×「アトリエ」の三位一体。

標高約1,300m、約660haに及ぶ東急リゾートタウン蓼科は、2015年の土砂災害を機に、森を守り育てる整備と運営の両輪を強化してきた。そこに、間伐材活用や森林素材のアップサイクルを手掛けてきたyasoの地域実装の蓄積が重なった。双方の方向性が一致した結果、リゾート内で発生する間伐材を什器や内装材、オリジナル商品の素材へと循環させ、体験とアーカイブを束ねる新拠点が2025年7月に動き出した。

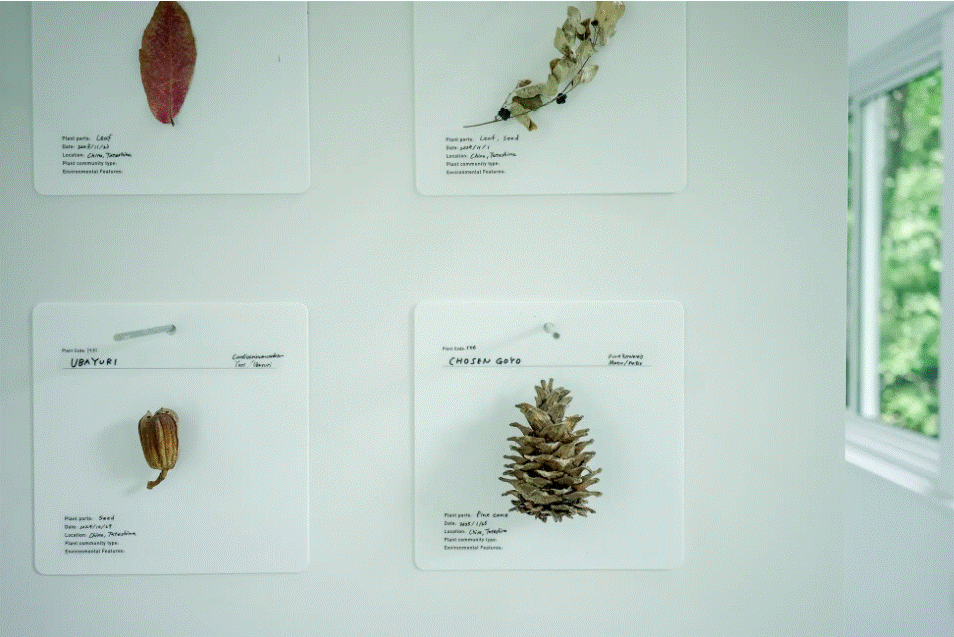

施設の骨格は、研究所・ギャラリー・アトリエの3機能だ。中心となる展示は「森のマテリアルライブラリ」。植物標本(学術情報)、香り(精油)、色(草木染め)の三つの軸で蓼科の植生を立体的に記述する。標本には採取地点や生態情報が付され、香りは水蒸気蒸留による精油を季節や標高差、部位ごとにデータ化。色は媒染やpH、素材の違いまで条件を揃えて記録する。植物を単なる鑑賞対象ではなく、データとして、素材として、文化として捉え直す視座が貫かれている。

リゾートタウン内で採取された植物の標本。植物の生態学的特徴や植生のタイプについての学術情報、採取場所などの記録をまとめている。

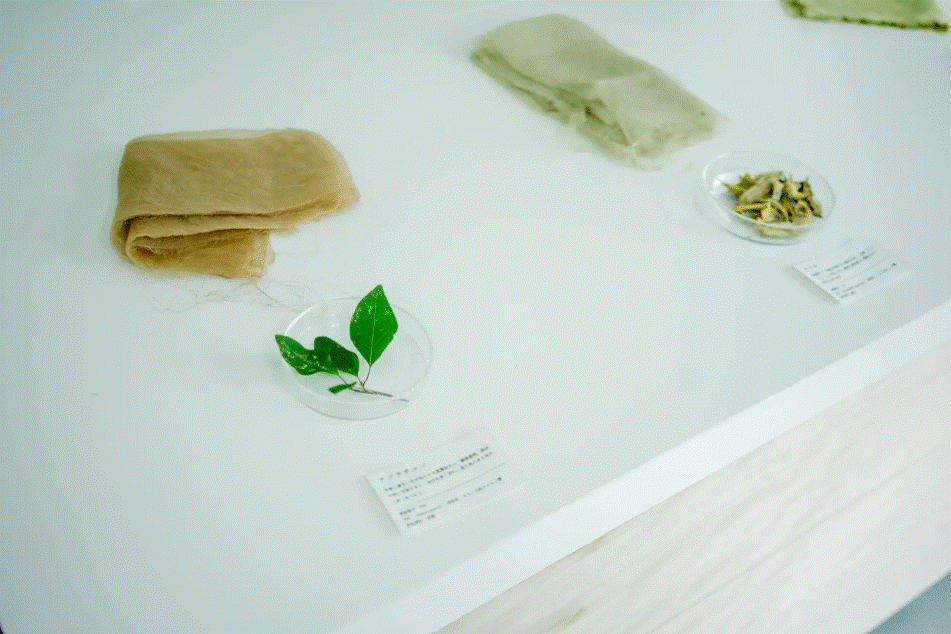

yasoが普段から商品開発に活用している水蒸気蒸留の技術を活かした植物の「香り」のアーカイブ。植物の香りの違いだけでなく、採取する季節や標高差、蒸留部位などを細かくデータ化し、精油という形で植物の可能性を探る。

草木染めの専門技術を用いた植物の「色」のアーカイブ。植物の部位ごとでの色の違いや、布、媒染、染液のph値などを細かく記録し、染料としての可能性の探求を行う。

体験プログラムは毎週末を軸に組まれる。森で採取した草木でたたき染めを行い、簡易蒸留器の前で香りを抽出し、標本を自作する。持ち帰るのは「土産」ではなく、自分の手で作った“森の断片”だ。一次体験を通じて植生への理解が深まり、リゾート滞在が単なる滞在から“学びの滞在”へと位相を変える。

施設内には、草木染めを軸とするワークウェアブランド「MARU TO」のアトリエも同居する。ここでは制作現場が可視化され、染色家がライブラリのアーカイブ研究に並走することで、研究とものづくり、展示と販売が一本の線で繋がる。観光施設にありがちな“体験のための体験”に陥らず、地域素材の価値化プロセスが連続的に観察できる構造だ。

森と人間の知と体験が循環する、新しい観光体験。

この拠点の意義は、3つの循環を同時に回す設計にある。第一に、森林整備と資源活用の循環。間伐材や未利用素材が什器・内装・商品・教材へと転じ、タウン内外の開発や備品へ再流通する。第二に、知の循環。標本・香り・色のデータは研究と商品開発の基盤となり、年を跨いで更新される。第三に、体験の循環。来訪者の学びが地域への理解と支持を生み、再訪理由になる。

運営は今後、コンポスト導入や雨水利用などのオフグリッド化も見据える。エネルギー・水・廃棄の設計が体験設計と重なれば、施設自体が“学びの教材”となるはずだ。観光の現場でサステナビリティを語るだけでは持続しない。施設の構法、運用、表示、販売と、あらゆる接点に循環のディテールが埋め込まれて初めて、来訪者は「循環を体感した」と確信する。

「TENOHA TATESHINA Lab.」は、自然を“消費する場所”から“観察し、加工し、記録する場所”へと転換するスイッチだと言えそうだ。森の健康を守るには、林業の現場と市場、学びと体験をひとつの線でつなぐ必要がある。蒸留の香り、染料の色、標本の紙の手触り。感覚に根ざした記憶は、森林という巨大なインフラを支える最小単位の意識変容へ帰結するだろう。八ヶ岳の森は、風景である前に、学ぶべき巨大なライブラリになる。