東京農工大学大学院を中心とした国際共同研究チームは、イノシシやツキノワグマなど6種の大型哺乳類の分布域が過去約40年にわたり大きく拡大していることを明らかにした。背景には、人口減少に伴う耕作放棄地の増加と気候変動による降雪量の減少があると分析されている。本研究成果は、2025年4月16日付で『Communications Earth & Environment』に掲載された。

耕作放棄と温暖化が招く「野生の回復」、人との衝突も課題に。

世界的に大型哺乳類の生息地は減少傾向にある。密猟や森林伐採などの人間活動が主な原因とされ、約60%の種が絶滅の危機に直面している。一方で、日本では人の暮らしが後退した土地に、野生の動物たちが再び足を踏み入れつつある。

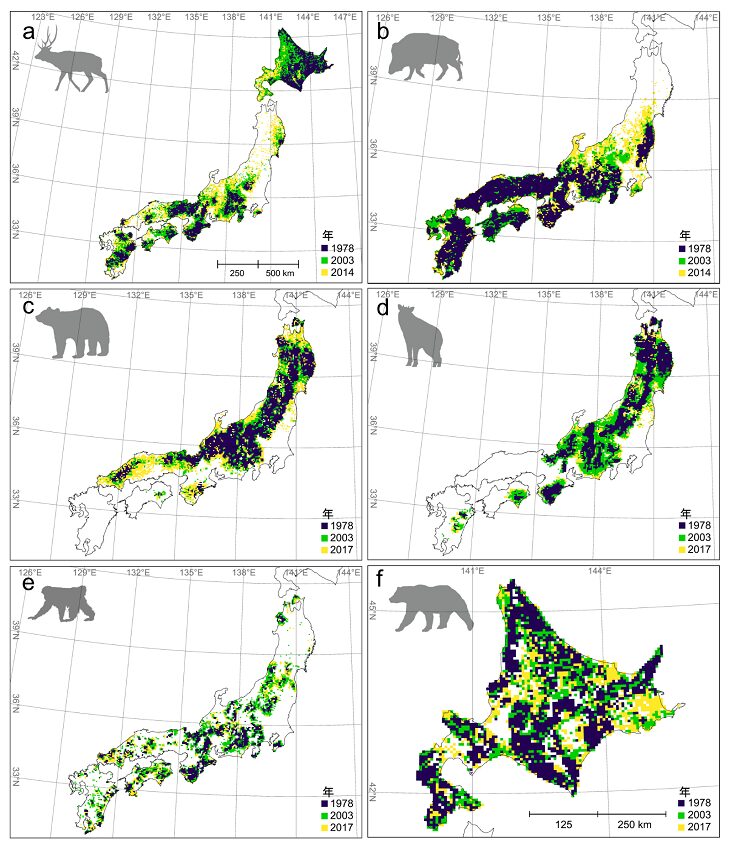

東京農工大学とクイーンズランド大学による国際共同研究チームは、ニホンジカやヒグマなど日本固有の大型哺乳類6種の分布変化を全国規模で分析。1978年から2021年までのデータをもとに、人間活動の減退と気候変動が分布拡大にどう影響してきたかを検証した。

調査の結果、6種すべてがかつての山岳地帯中心の生息域から、人の生活圏に近い平地まで分布域を広げていることが判明した。特に、耕作放棄地が増加した地域ほど、生息の広がりが顕著だった。耕作を放棄された土地が森林へと回復し、野生動物にとって新たなすみかとなった。加えて、気温上昇による降雪量の減少も、これまで冬季に生息が困難だった高緯度や高標高地域への進出を可能にしたとみられる。

しかし、その結果として人間社会との摩擦も増加している。農作物への被害、自動車や鉄道との衝突事故、ヒグマによる人身被害などが各地で報告されている。また、生息密度の増加による植生の変化や土壌流出、人獣共通感染症の拡大など、自然環境や公衆衛生への影響も懸念されている。

研究チームは、今後も少子高齢化と都市への人口集中が続けば、こうした分布拡大はさらに進む可能性があると指摘する。また、日本に限らず、同様の社会・環境条件を抱える他国でも、同様の現象が起きる可能性があるという。野生動物の回復がもたらす恩恵とリスクのバランスをどう取るかが、今後の自然共生社会の鍵を握る。