熱中症による子どもの搬送件数が年々深刻化するなか、子ども家庭庁は「STOP!こども熱中症」キャンペーンを通じて、子ども特有のリスクに警鐘を鳴らしている。中でも注目されているのが、サントリー食品インターナショナルが提唱する「こども気温」という新たな指標だ。これは大人よりも最大7℃も高くなる、地表近くにいる子どもたちの体感温度を数値化したものだ。この視点を取り入れた実証実験や啓発など、社会全体で「見えない危険」と向き合う試みが広がり始めている。

地表30cmは“灼熱空間”、こどもの熱中症は気温表示では防げない。

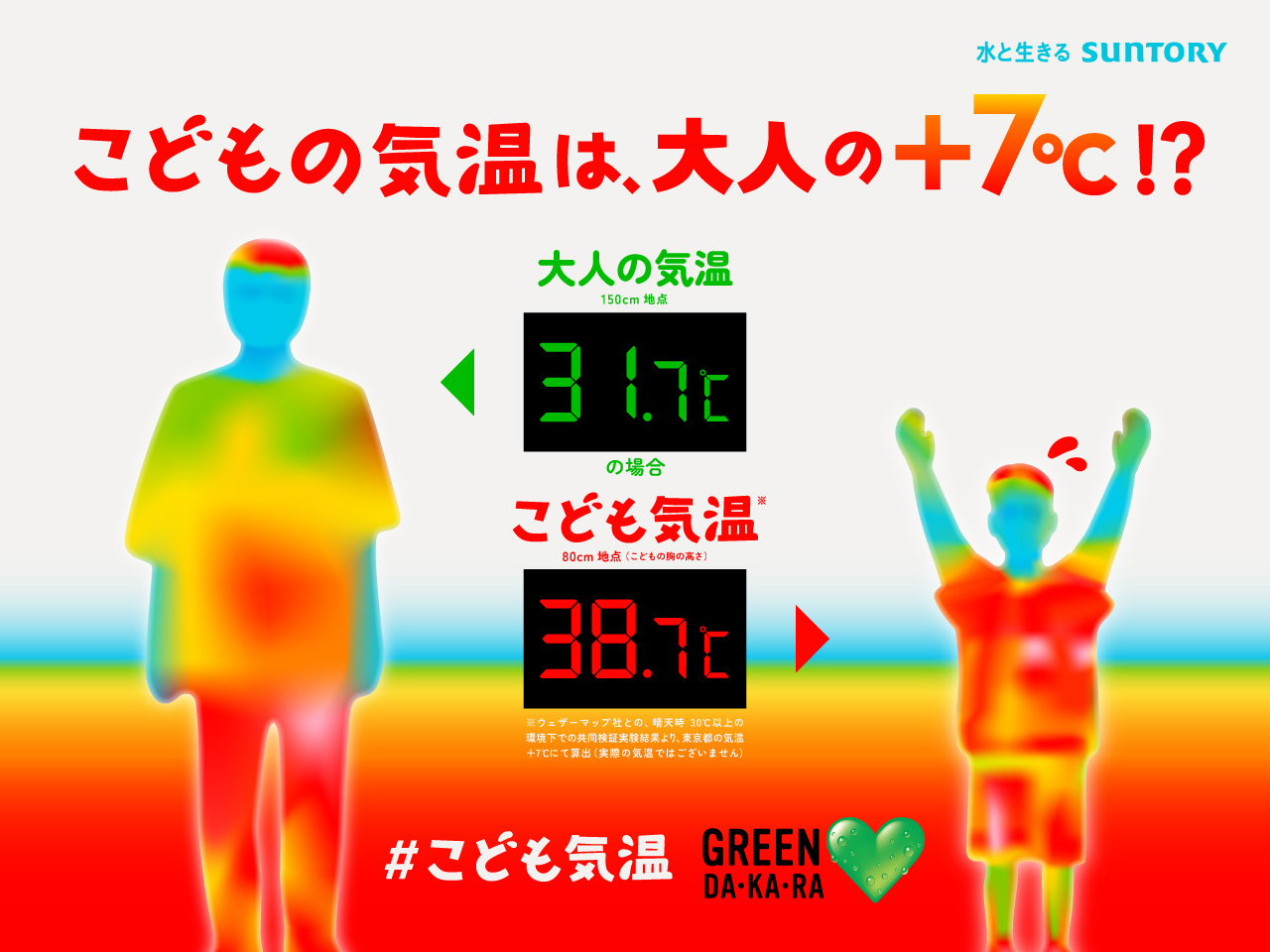

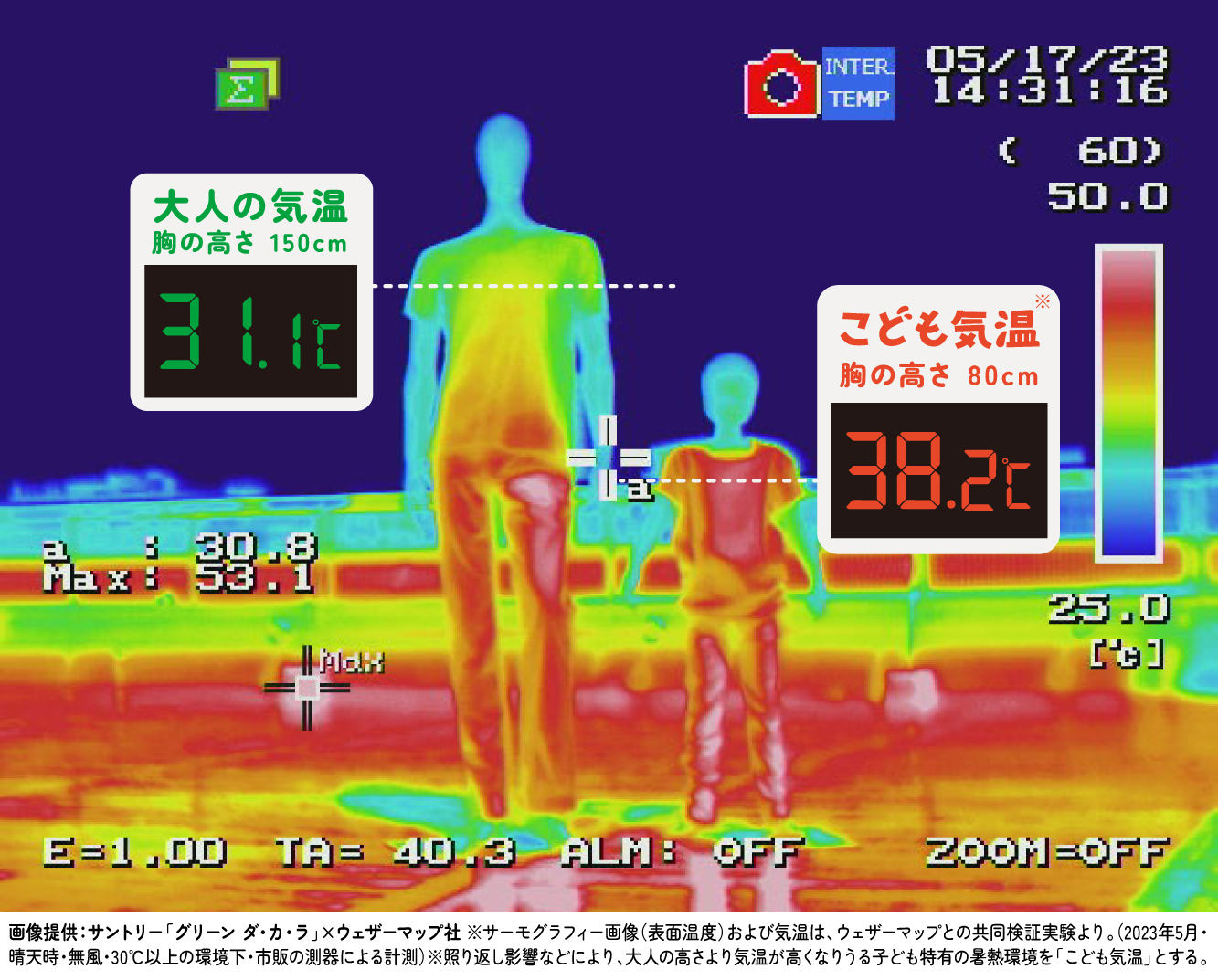

気象庁の発表する「気温」は一般に1.5mの高さで測定されるが、子ども、とりわけ未就学児はその半分以下の地表近くで生活している。路面の照り返しや遊具の蓄熱など、直射日光以外にも様々な熱源が存在し、結果として子どもが感じる暑さは大人よりもはるかに過酷なものとなっている。

子ども家庭庁が進める「STOP!こども熱中症」でも、こどものリスク認識を社会に共有する重要性を訴えている。実際、炎天下での実測調査では、大人の目線では30℃であっても、子ども目線では37℃以上を記録するケースもあるという。この“見えない温度差”こそが、熱中症の予測や防止を難しくしてきた要因だった。

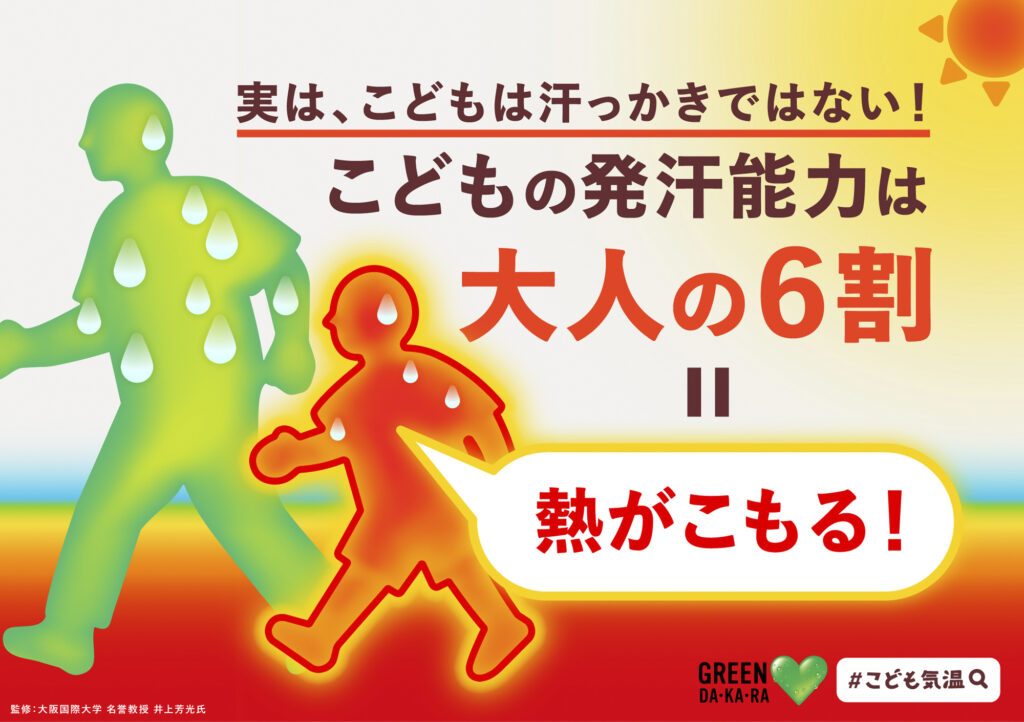

こども気温は、単なる体感温度ではない。子どもの体格、皮膚面積あたりの熱負荷、発汗量の未熟さなど、熱中症リスクを構成する複合的要素を反映する“異常環境温度”として、専門家の間でも注目を集めている。

「予防から構造へ」、サントリーが導く社会連携型の新たな対応策。

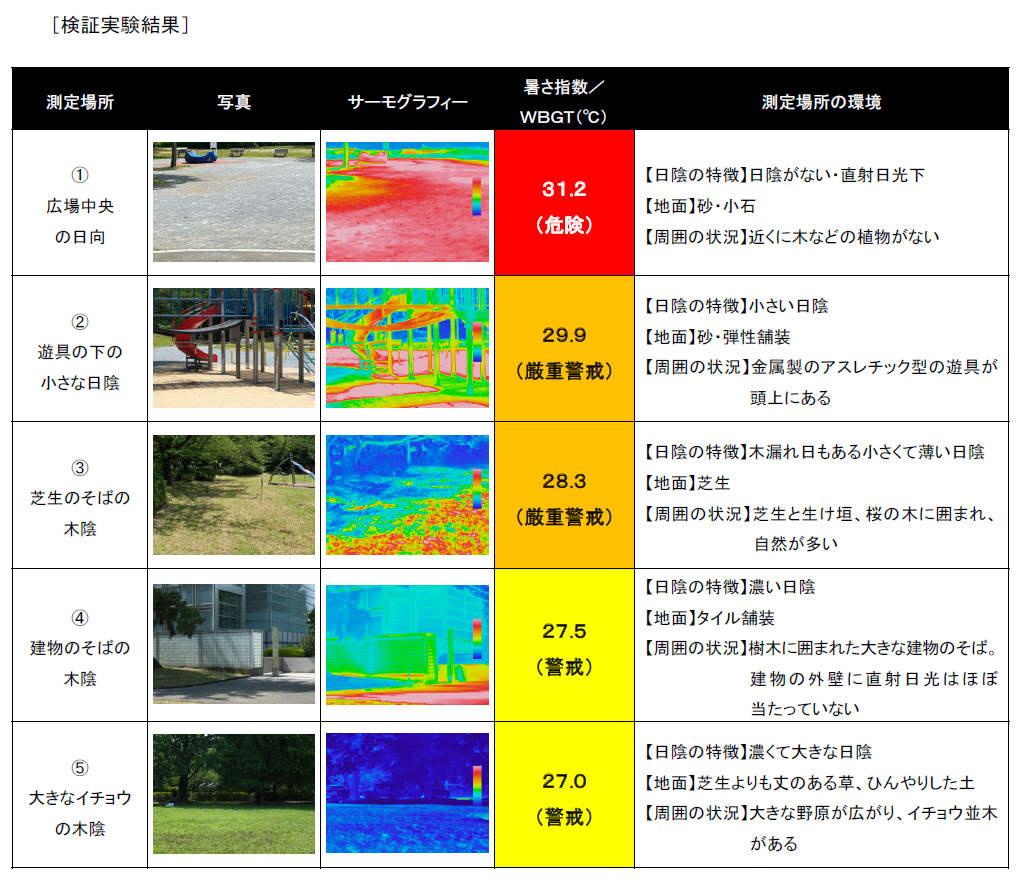

サントリー食品インターナショナルは、この「こども気温」という視点を、実証・啓発・実装の3段階で社会に広めようとしている。2023年には日本気象協会と連携し、東京都品川区の公立保育園にて、園庭の異常環境温度をこども目線で測定する実証実験を実施。通常の気温表示では30℃前後だった日でも、園児のいる地表付近では最大6.8℃の上昇が確認されるなど、「見えない危険」の可視化に成功した。

この結果は、保育士や保護者にとって行動判断の基準となるだけでなく、園庭設計や遊具配置、水分補給のタイミング設計にも影響を与えている。さらに、サントリーはこの「こども気温」に連動した「熱中症アラート」をLINE公式アカウントなどで配信し、保護者や教育関係者へのリアルタイムな情報提供にも取り組んでいる。

このような民間企業によるソーシャル・イノベーションが、子どもの安全インフラの一端を担い始めているのだ。

“守るべきは声なき身体”こども気温から社会を変える。

熱中症の危険は、単に「暑さ」だけでなく、「誰がその暑さにさらされているのか」という視点によって、その本質が見えてくる。子どもは自らの危険を言葉で訴えることが難しく、また周囲の大人が自分の体感を基準に判断しがちなため、対策が後手に回るケースも少なくない。

こども家庭庁は「STOP!こども熱中症」キャンペーンの中で、「判断はこども目線で」と強く訴える。これは単なる注意喚起ではなく、子どもという存在を軸に社会を再設計するというメッセージでもある。

サントリーのような企業活動をはじめ、行政、教育、医療、地域コミュニティが連携することによって、“こども気温”という視点は、都市設計やプロダクト開発、防災教育などさまざまな分野へと広がる可能性を持つ。

未来を担う子どもたちの命を守るのは、単なる対症療法ではなく、「見えないリスク」をどう捉え、社会がどう変わるかにかかっている。「こども気温」はその転換点になるだろう。

こども家庭庁「こども熱中症」に関する情報はこちら

https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety-actions/cases/netchusho

サントリーニュースリリースはこちら

https://www.suntory.co.jp/softdrink/news/pr/article/SBF1397.html