文部科学省と気象庁は、日本の気候変動に関する最新の観測結果や科学的知見をまとめた報告書「日本の気候変動2025」を公表した。極端な高温や大雨の発生頻度の増加、海洋の変化など、新たなデータを基に気候変動の現状と予測を示している。

極端気象の増加と温暖化の進行、日本の気候変動の現状とは?

近年、気候変動の影響が顕著になりつつある。日本においても、極端な高温や大雨の発生頻度が増加しており、産業や生活に与える影響が懸念されている。文部科学省と気象庁が公表した「日本の気候変動2025」では、最新の観測結果や科学的知見を基に、今後の気候変動の進行を予測している。

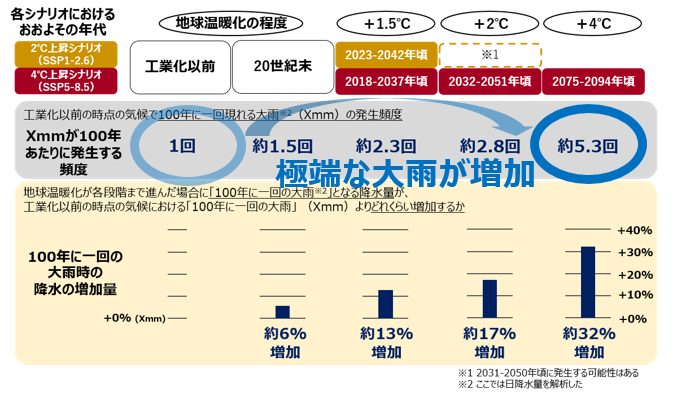

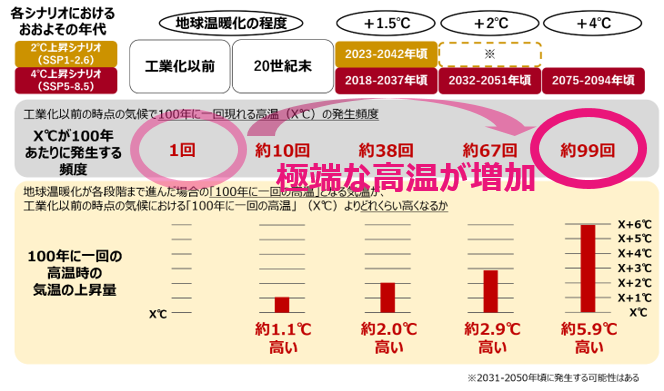

報告書によると、工業化以前と比較した場合、日本における年平均気温は100年あたり1.40℃の割合で上昇している。極端な高温の発生頻度は、世界の平均気温が2℃上昇した場合、100年間で約67回、4℃上昇すると99回に増加するとされている。また、大雨の頻度も増しており、特に温暖化が進むほど、その影響は深刻化する見込みだ。

このほか、日本近海の海洋では、地球温暖化の進行に伴い溶存酸素量が長期的に減少していることが報告されている。特に南方海域では、世界平均と同程度、またはそれ以上の速さで酸素量の減少が進んでいる。これにより、海洋生態系への影響が懸念されている。

気候変動への対応と社会への影響

今回の報告書は、気候変動適応法に基づき環境省が作成する『気候変動影響評価報告書』へ科学的知見を提供することを目的としている。国や地方自治体、企業の気候変動対策の立案に活用されるほか、社会全体での意識向上にも寄与する。主なトピックを解説する動画も公開されており、広く普及啓発が進められる。

気候変動の影響が加速度的に進む中、国や自治体、企業、個人が連携し、適応策を講じることが求められる。今後も科学的データをもとに、具体的な対策が検討されることが期待される。