★要点

大阪・関西万博で使われた建築用テント膜の端材を、産学連携で高耐久のプリーツバッグにアップサイクル。年間約100トン規模の廃棄物削減を狙い、建材の“第二の人生”を量産設計で走らせる。

★背景

巨大イベントの後始末と建設廃材の増加が常態化。調達の段階から「回収・再加工・再流通」を織り込むサーキュラー設計が、環境負荷とコストの両面で必然になっている。

会期が終われば、解体して捨てる——その常識を裏返す。膜構造の専門企業・山口産業が、パビリオンで使われたテント膜の端材をプリーツバッグに再設計。張力で美しさを示す建材に、あえて“ひだ”を刻み、日常のファッションへ移す。素材は捨て場へではなく、街へ。アップサイクルを“行為”ではなく“仕組み”にする挑戦だ。

ピンと張る建材に、優雅な折り目——膜構造の再解釈。

テント膜は、本来テンションをかけて張ることで機能と美を発揮する建材だ。今回のプロジェクトは、その性質を逆手にとった。香蘭女子短大の学生が端材を選び、ハイブランドの加工も担うオザキプリーツが立体の“ひだ”を付与。縫製は佐藤防水店が担当。防水・耐候・高強度という建材の性能はそのままに、街に似合う軽さと表情を与えた。持ち手にはハトメやロープなど建築由来の部材を用い、素材の来歴をデザインに残す。

100トンの山を、デザインで崩す——「廃棄ZERO」への道筋。

膜構造の工場では、設計や施工の都合で端材が必ず出る。量は年間約100トン規模。山口産業はこれを“素材の鉱山”と見立て、端材を選別・洗浄・裁断・加工するラインを設計。バッグの仕様は単なる記念品ではなく、再現性と量産性を担保したプロダクトとした。耐久性が高くメンテしやすい建材の特性は、長期使用の動機にもなる。廃棄コストの縮減、材料調達の安定化、そして新市場の創出。環境と経済を一枚の膜でつなぐ実装だ。

産学連携の現場力——学生の自由度が、企業の“見落とし”を拾う。

端材の“選び直し”から始める学生の視点は、企業の定石に風穴を開ける。曲がりや色むらといった工業製品の“個性”を、むしろ魅力に転化。現場での対話と試作を繰り返すことで、企業側が気づきにくい価値を掘り起こす。結果、単発のコラボではなく、継続可能な設計要件(歩留まり、縫製難度、検品基準)までが言語化された。アップサイクルの肝はアイデアではない。運べる図面に落とすことだ。

万博レガシーの試金石——調達要件の“前倒し”が勝敗を決める。

イベント後のアップサイクルは、会期が終わってから考えると間に合わない。鍵は調達の“前倒し”だ。素材の品番、膜厚、色、回収手順、保管・洗浄プロトコル、二次加工の許容値——これらを事前に規定し、解体と同時に回収・選別へ流し込む。発注側(主催・施工)と受け手(加工・販売)が同じテーブルで要件を詰めるほど、ロスは減る。今回のプリーツバッグは、パビリオン施工の知見と回収設計が直結したレガシー形成のリハーサルでもある。

次の一手——規格化・台帳・共犯者づくり。

アップサイクルを常態化させる条件は3つ。第一に規格化。膜素材の品番別に推奨プロダクト、加工条件、耐候年数を標準化する。第二に台帳。回収ロットをID管理し、履歴をQRで製品に紐づけ、トレーサビリティを見える価値に変える。第三に共犯者づくり。学校・ブランド・小売を巻き込み、限定色や受注生産で遊び心を残しつつ再販の仕組みをつくる。アップサイクルは“善行”では続かない。設計された楽しさと、買い続ける理由がいる。

あわせて読みたい記事

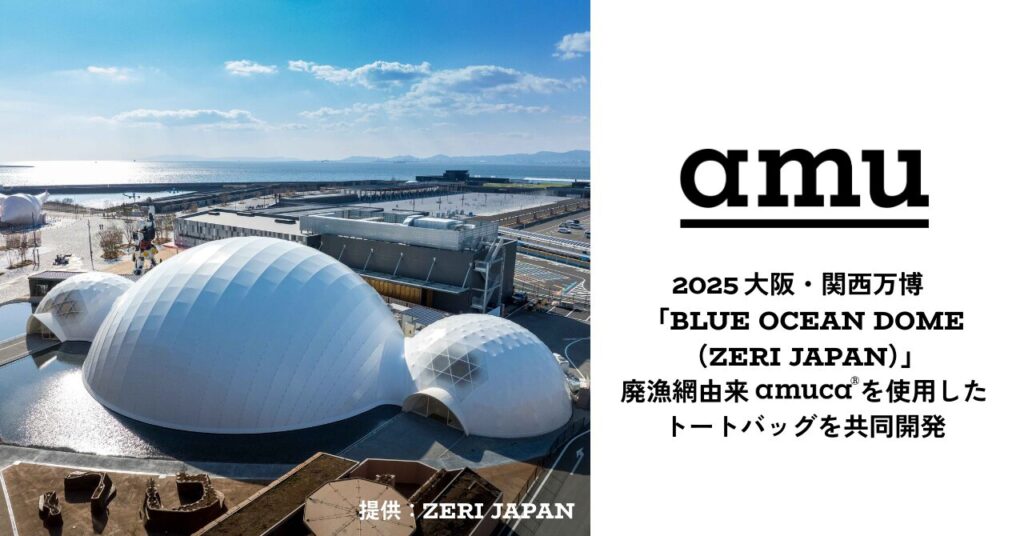

【大阪・関西万博】廃漁網アップサイクルのamu×ZERI JAPAN──「BLUE OCEAN DOME」スタッフ用トートを共同開発

【大阪・関西万博】地方発の膜構造建築が万博パビリオンを支える──佐賀の山口産業が示す「未来を包む技術力」。

【大阪・関西万博】パナソニックグループパビリオン『ノモの国』の設備機器や建材を、大林組技術研究所実験棟にリユース。

【防火衣×アロハ柄】茅ヶ崎発、消防服のアップサイクルトート「UPfire Aloha Tote」発売。