高知大学、北海道大学、森林研究・整備機構森林総合研究所、岡山大学、東京大学、福井県立大学の共同研究グループは、脊椎動物が土壌生物群集に与える影響を整理し、新たな枠組みを提案した。この研究は、地上と地下の生物間相互作用の包括的な理解を促し、生態系機能の解明に貢献することが期待される。本研究成果は2025年1月14日付で国際学術誌『Trends in Ecology and Evolution』に掲載された。

脊椎動物が土壌生態系に及ぼす影響を5つのメカニズムに分類

生態系の維持には地上と地下の生物間の相互作用が不可欠だと言われている。しかし従来の研究では、それぞれの生物群集が個別に扱われることが多く、両者の関係性に関する包括的な理解は進んでいなかった。ここ20年の研究により、地上と地下の生物群集が相互に影響を及ぼしていることが明らかになりつつあるが、特に脊椎動物が地下の生態系に与える影響については未解明の部分が多かった。

今回この未解明の部分に関する研究において、高知大学、北海道大学、森林研究・整備機構森林総合研究所、岡山大学、東京大学、福井県立大学の共同研究グループは、鳥類や哺乳類などの脊椎動物が土壌生物群集に与える影響を5つのメカニズムに整理した。これには、①直接的な捕食、②土壌の掘削、③栄養供給、④競争圧の変化、⑤病原体や寄生虫の媒介が含まれる。これらのメカニズムを通じて、脊椎動物が土壌微生物や無脊椎動物の分布や活動に影響を与え、さらには生態系機能に波及する可能性があることが示された。

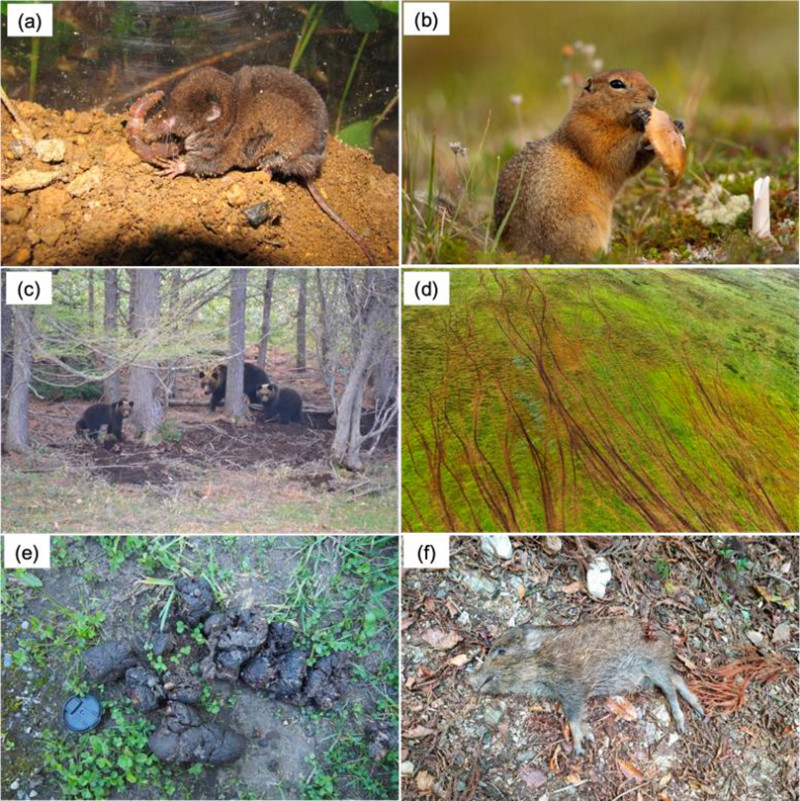

今回整理した脊椎動物が土壌生物に与える影響の実例:(a)ミミズを食べるトガリネズミ(b)キノコを食べるジリス(c)セミ幼虫を掘り返すヒグマ(d)トナカイの群れが通過した跡(e)ヒグマの糞(f)イノシシの死骸。

さらに、研究チームは脊椎動物が土壌生物群集の空間構造を変化させる可能性についても言及している。例えば、哺乳類が掘削を行うことで土壌の通気性が向上し、微生物の活動が活発化する可能性がある。また、鳥類による糞の蓄積は、土壌の栄養状態を変化させる要因となる。こうした影響が連鎖的に作用することで、土壌生態系全体の機能が変容することが示唆されている。

本研究成果は、森林や農地などの生態系管理において新たな視点を提供するものとなるだろう。脊椎動物の活動が地下生態系へ及ぼす影響をより詳細に解明することで、持続可能な生態系保全や農業施策の策定にも寄与する可能性がある。今後、研究チームは具体的なフィールド調査を進め、異なる生態系における脊椎動物の役割をさらに明らかにしていく予定だ。