東北大学は、地球マントルを構成する「かんらん岩」へ植物由来・生分解性のキレート剤を注入することで、岩体内部の孔隙(すき間)と浸透性を飛躍的に高め、CO₂を炭酸塩として長期固定する新手法を示した。地上での鉱物固定と地下での固定を段階的に組み合わせるのが特徴で、地球上に広く分布するかんらん岩の利用により、CO₂大幅削減の現実味が高まる。研究成果は科学誌Communications Earth & Environmentに掲載された。

「孔隙をつくり、流す」

GLDAで岩を賢く“開く”二段階アプローチ。

CO₂削減の切り札として注目されるのが、ガスを鉱物の形で固定する「鉱物固定」だ。鍵を握るのは、マグネシウムや鉄に富みCO₂と反応性が高いかんらん岩。しかし、かんらん岩は緻密で流体が通りにくく、注入を続けるほど岩が膨張して道をふさいでしまう…、これが実装の最大の壁だった。東北大学の研究チームは、植物由来・生分解性のキレート剤GLDAを用い、この壁を正面から突破する。

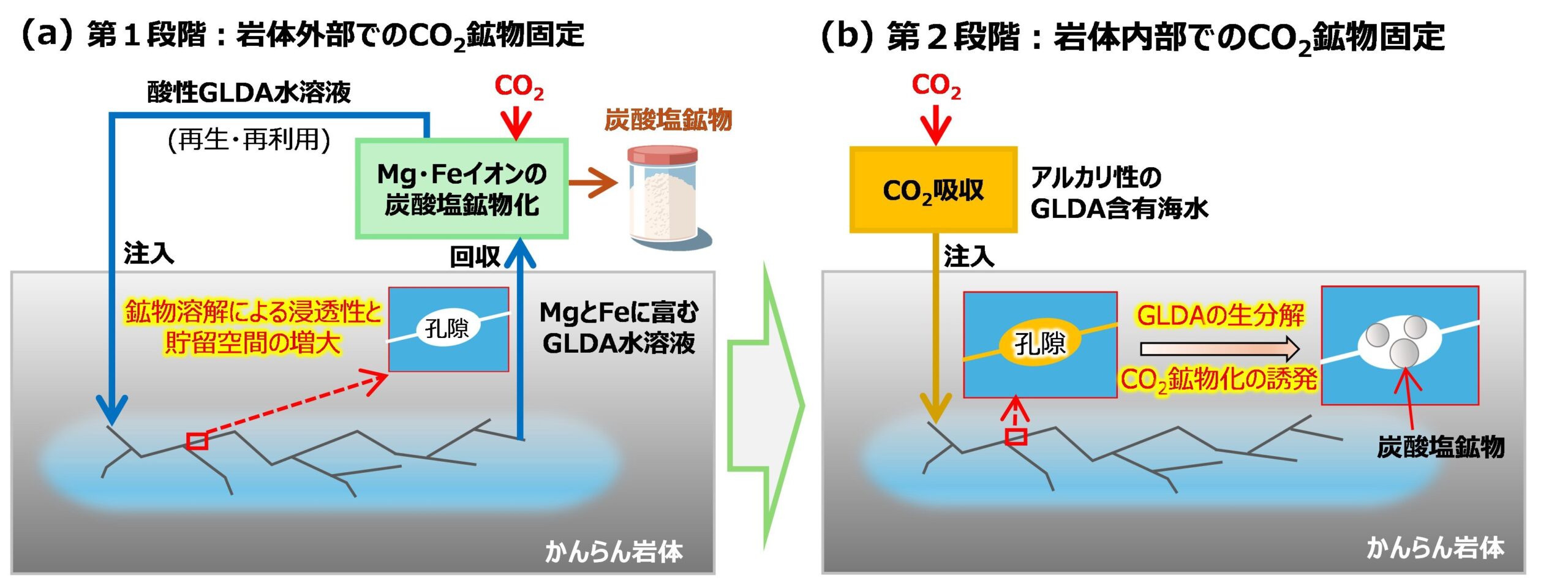

アプローチは二段階だ。第1段階では、酸性のGLDA水溶液を地下のかんらん岩体に注入し、鉱物溶解によって微細な孔隙と流路を形成、浸透性を改善する。同時にマグネシウムや鉄イオンを溶かし込んだ溶液を地上に回収し、そこで炭酸塩として固定する。第2段階では、CO₂を溶かしたGLDA含有海水を岩体内部に貯留する。やがてGLDAが生分解して金属イオンが放出され、地下でCO₂の鉱物化が自発的に進む――地上(ex-situ)と地下(in-situ)を接続する、循環型の固定サイクルである。

実験は、北海道・幌満岩体のかんらん岩コア(直径25mm・長さ25mm)で検証された。温度200℃、封圧15MPa、pH4・20%GLDA溶液という厳しい条件下で流通させた結果、わずか20分で浸透率は初期の21倍に上昇。X線CTでは、土中のミミズ穴に喩えられる“ワームホール”状の卓越流路が形成され、流れが集中する正のフィードバックで流路が太る様子が可視化された。かんらん石が選択的に溶け、蛇紋石や輝石が流路崩壊を抑える働きを担う。鉱物種の役割分担まで読み解かれている。

CO₂を“流し入れて、石にかえる”。

かんらん岩体を「固定のリアクター」へと転じる発想転換。

この手法の強みは、資源の偏在性が小さいことにある。かんらん岩や蛇紋岩などの超塩基性岩は世界各地に露出し、地表近くにも広く存在する。変質度の違いによる反応挙動の差を詰めれば、岩体外部と内部をつなぐ二段階固定のスケールアップ余地は大きい。流体として貯めるCCS(地中貯留)が断層漏洩リスクを孕む地域でも、「石にする」固定は本質的に安定で長期に向く。地質条件に適応する運用設計と、GLDAの再生・再利用を含むプロセス最適化が、市場実装のカギになるだろう。

CO₂を“流し入れて、石にかえる”。キレート化学と岩石学、流体力学を束ねた今回の提案は、かんらん岩体を「固定のリアクター」へと転じる発想転換だ。地球の骨格そのものを使うスケールメリットを活かしながら、環境負荷の小さい植物由来材料で道を拓く。その組み合わせが、地球全域での大幅削減を現実の射程へと引き寄せた。次は、現地地質でのパイロット運用とLCA(ライフサイクル評価)だ。岩を開き、CO₂を閉じ込めるための技術は、すでに「実験室の外」を見据えている。