★要点

北海道上川郡東川町が「街の住みここちランキング〈ふるさと版〉」で3年連続の全国1位。町はふるさと納税寄附者を“株主”に見立てて招く「ひがしかわ株主総会」と、若者の関係人口を育てる「ひがしかわ若者ふるさと住民制度」を始動させ、来訪・参加・再訪の循環を設計している。

★背景

人口減少と財政制約が重なる時代、観光消費の単発効果だけでは地域は持続しない。行政・住民・外部支援者を“共創の場”に束ね、愛着と参加を継続させる仕組みが都市・農山村を問わず競争力の分かれ目になる。

「住み心地」は、景色や家賃だけで決まらない。関わる理由があり、関わり続ける回路があるか——東川町はその問いに制度で答える。ふるさと納税の寄附者を町に招き、未来をともに議論する場をひらく。若者には、LINEミニアプリを入口に“ふるさと住民”として関与を促す。外部の好意を一過性で終わらせない運用。住み心地1位の裏側には、関係人口を“経営資源化”する思想が通っている。

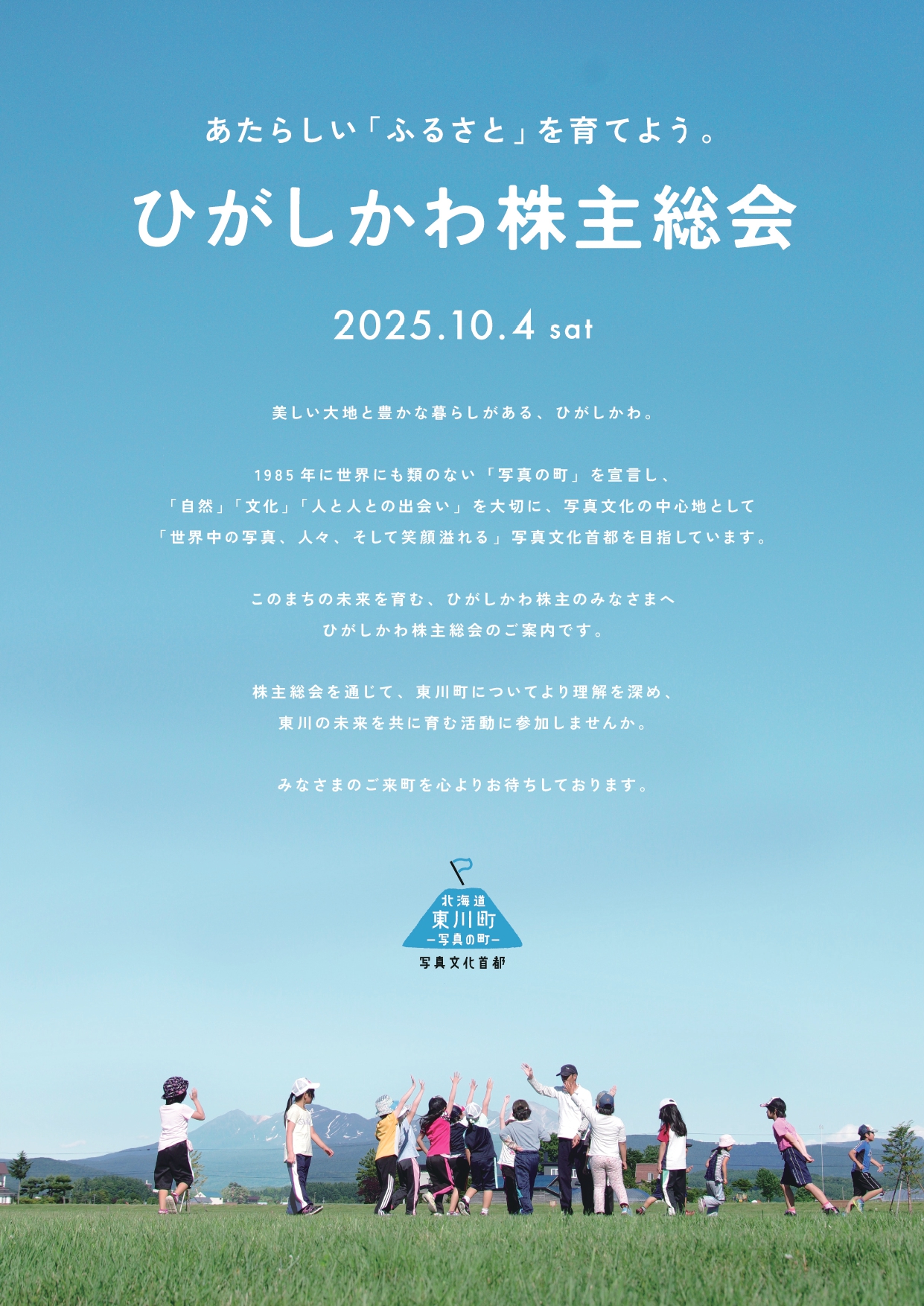

寄附者は“顧客”ではなく“株主”——6年ぶり再開の「ひがしかわ株主総会」。

東川町は、ふるさと納税寄附者を町に招く「ひがしかわ株主総会」を6年ぶりに開催する。その名が示す通り、寄附者を単なる納税ポータル上のIDではなく、意思を持つ当事者=株主に見立てる設計だ。町の取り組みの共有だけでなく、次の投資先(教育、福祉、文化、環境など)を議論し、寄附の使途と成果を双方向に可視化する。「寄附→来訪→議論→再寄附・再訪」の循環を生む導線。地域の将来像を“合意形成のイベント”として更新することで、住民・行政・外部支援者の距離を縮める狙いである。

若者に“関わりしろ”を——「若者ふるさと住民制度」とLINEミニアプリ

新たに始まる「ひがしかわ若者ふるさと住民制度」は、居住を前提としない関与の受け皿だ。LINEミニアプリをハブに、町のイベントやボランティア、学びの機会を配信し、参加履歴や交流を積み上げる。SNSの軽さで関係を“始めやすく”、ミニアプリの蓄積で“続けやすく”。外にいる若者が中の人とつながり、町の困りごとや挑戦にアクセスできる。制度の肝は“頻度”と“証跡”。小さな関与が可視化され、承認されることで、次の一歩に移る心理的コストが下がる。

なぜ東川町は選ばれるのか——3つの設計思想。

第1に、寄附と来訪の“同期”。オンラインの寄附行為をオフラインの議論と紐づけ、使途・成果を体験として返す。第2に、外部者を“ゲスト”で終わらせない制度化。“株主”“若者住民”というロールを与え、役割と継続動機を設計する。そして第3に、デジタル×アナログの二層運用。LINEミニアプリで接点を維持しつつ、現地での対話や実地の共同作業で関係の質を上げる。観光から共創へ。住み心地ランキング上位の背景には、こうした“関与のデザイン”があると考えられる。

他自治体への示唆——“制度から始める体験設計”。

東川町モデルを活用するポイントは三つ。①関係の名前を決める——株主・若者住民・アンバサダーなど、外部者のロールを制度で定義。②来訪の理由を用意する——年次総会、現場見学、ボランティア合宿など“必ず会う日”をつくる。③証跡を積む——参加履歴、寄附使途、学びの成果をデジタルで蓄積し、個人にも町にも見える形で返す。財政や人口の大小に依らず、関係の回路は設計できる。住み心地の根っこは、物理的快適さだけではない。

東川町公式ホームページ https://higashikawa-town.jp/

ひがしかわ株主制度 https://higashikawa-town.jp/portal/kabu

「ひがしかわ若者ふるさと住民」LINE登録URL https://liff.line.me/2008022903-1Ma9Kro9/landing?follow=%40nqj6009r&lp=yiguOT&liff_id=2008022903-1Ma9Kro9

あわせて読みたい記事

【9/25はSDGsの日】“観光の未来”を測る物差し──NEWTが選ぶ「サステナブルツーリズム先進自治体TOP30」の読み方。

スタートアップを始めるなら、何を目指し、どんな自治体の支援のもとで企業設立すべきなのか⁈[京都府の場合]

日本農業遺産を知ろう。奥出雲に見る鉄と米と文化。

たとえばこんな地域循環モデル。環境先進都市・亀岡の、「8」のつく日はサーキュラーかめおかラボ「めぐるひろばプロジェクト」。