★要点

カナデビアが、産業施設を誰でも体験できる「Virtual Museum」を11/1に一般公開。営業・採用・教育をオンラインで回し、もう一方で“ごみクレーン遠隔操作”など現場の省人化ソリューションも提示。可視化と運用の両輪で、重厚インフラのDXを加速。

★背景

人手不足・安全規制強化・カーボンニュートラル対応で、現場に行かずに学ぶ/売る/検証するニーズが急増。メタバース+IoTの統合こそ、地方の技能継承と設備稼働の底上げに効く。

工場を歩かず、設備を学び、顧客に伝え、運転まで遠隔で寄り添う。カナデビアはバーチャル展示とリモートオペレーションをセットで出す。重厚長大の“不可視”を開き、現場の省人化へつなぐ、実装志向の展示だった。

バーチャルで“扉”を開ける——Virtual Museumは営業・採用・教育の共通基盤。

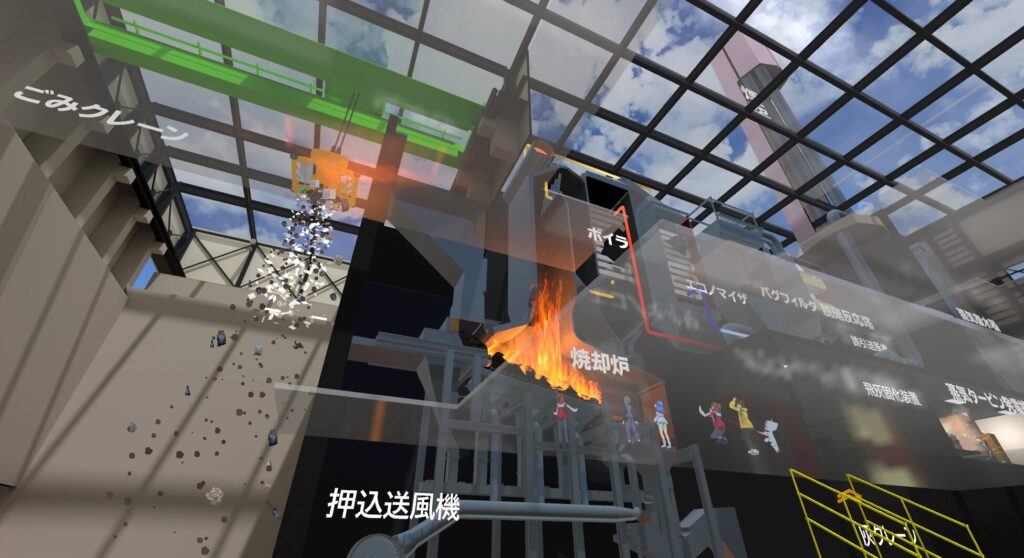

同社の「Virtual Museum」は、産業設備を3D空間で自在に見学できる常設ワールド。公開日は11月1日。プラットフォームはcluster、HMD(Meta Quest / VIVE)・PC・スマホ・ブラウザに対応、料金は無料。

ごみ焼却発電や風力発電の電気設備など、普段は入れないバックヤードを、案内付きで歩ける。新卒・中途のオンボーディング、協力会社向けの安全教育、そして提案活動。社内外の学びと営業を同じ“舞台装置”で回す設計だ。

移動ゼロで商談が立ち上がる。移設・増設の前に、運用目線でレイアウトを検討できる。現地調整に費やしていた時間は、設計レビューへ振り替える。結果として、意思決定の速度が上がる。

“操作”までつなぐ——ごみクレーン遠隔で省人化と安全を両立。

見せて終わらせない。展示のもう一手は、廃棄物処理施設のクレーン遠隔操作だ。カメラ・センサー・通信を束ね、クレーンの把持・投入作業を離れた拠点から行う。

人手不足の夜間帯や繁忙期の体制維持、暑熱・有害ガス・粉じん環境からの退避、災害時の継続運転。メリットは“人を守りながら回す”ことに尽きる。

遠隔は省人化の切り札だが、同時に新たなヒューマンエラーの芽も生む。そこでバーチャルミュージアムと連携する。実機と同UIでの遠隔訓練、非常時シナリオの反復、見学者の理解促進。可視化と運用のループが、現場移行のハードルを下げる。

“地方×重装備”の脱ボトルネック——移動を削って技能を回す。

多くの重厚インフラは都市から離れている。見学・採用・協業の機会費用は大きい。バーチャルがその摩擦を下げ、遠隔運用が日々の人手の谷を埋める。

“人が行けない/行きたくない”場所こそ、デジタルが効く。メタバースで関心を喚起し、リモートで運用を支援し、必要な時だけ現地に入る。移動・待機・安全装備のコストは、教育と改善に振り替える。結果、二酸化炭素も残業も減る。

経営の武器は“伝わる図解”——重設備の価値を体験で売る。

大型案件の決裁は、非専門のステークホルダーが握ることが多い。図面や仕様書だけでは、価値は届かない。

バーチャルミュージアムは、設備の流れ・音・スケールを“体験の言語”で示す。営業資料の拡張というより、経営判断のインターフェイスだ。意思決定の速度は、体験の質で変わる。

Maintainable®︎NEWS EYE

“可視化→訓練→運用”の循環を束ねて動かすDXへ。

横展開の鍵は、メタバース来訪・滞在・理解度(クイズ正答や行動ログ)と、遠隔運用の稼働率・安全指標・省人効果を同じダッシュボードで見せること。BIM/点群→メタバース→HIL(ヒト・モノ・設備)のパイプラインをテンプレ化し、自治体・事業者の“共同ワールド”を常設できれば、中小でも採用・教育・保全が一気に軽くなる。最終目標は、仮想空間での変更がそのまま現場の運用ルールと教育コンテンツに反映される“生きた手順書”。見せるDXから、動かすDXへ。

ホームページはこちら

取材・撮影 柴野 聰

あわせて読みたい記事

【カナデビアの巨大インフラを“手のひらに”】メタバース博物館「Kanadevia Virtual Museum」——隠れていた現場を、見える化する

カナデビア、影山優佳さん新CM「カナデビアなら知っている 脱炭素化」篇を公開

世界初、AIによる胎児不整脈の診断支援システムが実用化へ。カナデビアと国立循環器病研究センターの挑戦。