異なる言語が接触したとき、どのような言語が残り、どのようにして新たな言語が誕生するのか。その謎に迫る研究成果が、総合研究大学院大学 統合進化科学研究センターで発表された。数理モデルと進化ゲーム理論を用いた最新の解析により、「クレオール言語」が社会に定着するための明確な条件が示されたのだ。特に、言語間の距離が大きく、かつ接触集団の規模が小さい場合に、クレオール言語は最も広がりやすいという。

多数派でもエリートでもない「第三の言語」が生まれるメカニズムに理論的根拠。

言語が接触する状況下では、これまで「話者数の多さ」や「社会的地位の高さ」が最終的にどの言語が残るかを決定するとされてきた。だが、現実にはそれとは異なる形で、全く新しい言語が生まれるケースも存在する。その代表例が「クレオール言語」だ。

クレオール言語とは、異なる言語を母語とする集団が意思疎通のために作り上げた混合言語が、次世代に引き継がれて母語として定着したものを指す。多くのクレオール言語は、植民地時代のプランテーションで誕生したとされているが、その成立過程には不明な点が多かった。

従来の理論では、「少数派」であるクレオール言語が社会に定着する説明がつかなかった。今回の研究では、進化ゲーム理論という枠組みを用いて、話者間の言語的距離と集団サイズがクレオール言語の拡大にどのように関与するのかを数理的に解明した。

言語間の「距離」と集団の「小ささ」がカギ。プランテーション社会を裏付ける理論。

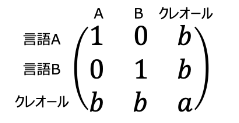

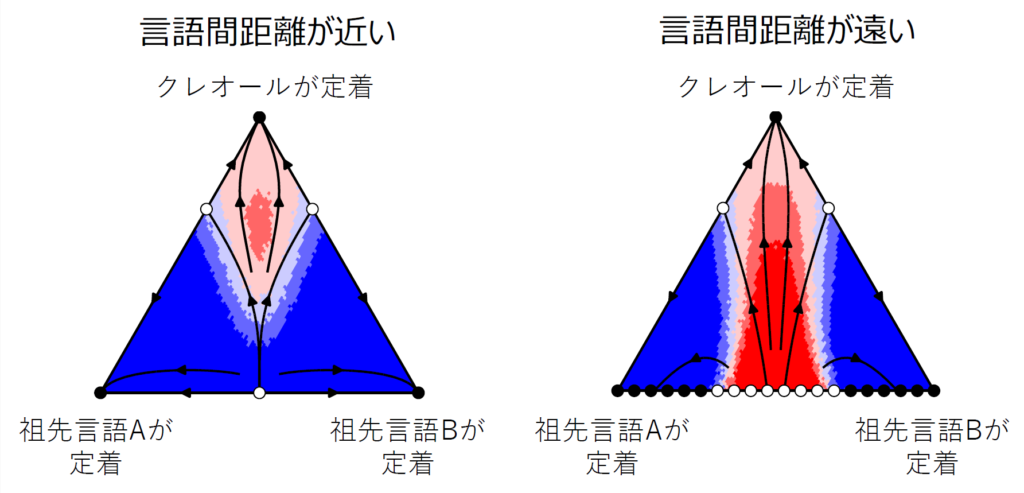

研究では、二つの異なる言語AとBが接触する状況を設定し、それぞれの言語話者と、そこから派生するクレオール言語話者の間で利得が異なる「言語ゲーム」を構築した。クレオール言語は、祖先言語A・Bの双方と部分的に意思疎通が可能という設定であり、言語的距離が近い場合と遠い場合とで、言語の拡散ダイナミクスがどう変化するかが調べられた。

その結果、AとBの言語的距離が近ければ、クレオール話者のメリットは時間とともに薄れ、最終的にはいずれかの祖先言語に吸収されてしまうことがわかった。これに対し、言語的距離が遠い場合、特に集団の規模が小さいときには、少数派だったクレオール話者が集団に広がり、定着する可能性が高くなることが確認された。

このメカニズムは、実際にクレオール言語が形成されたとされる植民地時代の環境とも符合する。当時、プランテーションには欧州系の言語と現地語が混在し、互いに学習困難な言語距離があった。さらに、初期段階では集団サイズも小さく、確率的要因によってクレオール言語が集団内に広まる素地が整っていた。

7000の言語多様性を守るカギにも。文化進化理論への応用可能性。

今回の成果は、単なる言語学的知見にとどまらない。人間社会における文化的性質の生成と消滅に共通する一般法則を探る上でも、進化ゲーム理論によるアプローチは有効だと考えられている。

また、世界には約7,000もの言語が存在するとされるが、その多くは少数話者に依存しており、絶滅の危機にある。本研究が示したように、ある条件下では小さな言語でも定着・拡大することが可能であるという理論的裏付けは、少数言語の保全に向けた政策立案にも資するだろう。

今後は、現実社会に即したモデルの精緻化が期待される。例えば、二言語話者の存在や言語の社会的地位といった要素を加えることで、より現実的な言語進化モデルが構築される可能性がある。小集団における文化と言語のダイナミクス解明は、人類社会が持つ多様性の根源を読み解く新たな鍵となるに違いない。