岡山大学・JAMSTEC・高知大学・東京大学などの共同研究チームが、NASAの高解像度画像を用いた大規模解析により、火星中緯度のクレーターに残る“氷の記録”から過去約6億年にわたる氷の蓄積と分布変化を復元した。成果は米国地質学会誌 Geology に掲載。氷は一貫してクレーター南西側に偏在し、蓄積は2~3回のステージに分かれて進行したことが示された。将来の探査における水資源選定や着陸地点計画に直結する知見である。

南西側に偏る氷、複数回の蓄積。自転軸変動がつくる“コールドトラップ”。

火星の気候史解読において、中緯度の地下氷は最重要のアーカイブとされる。研究チームは、HiRISEとCTXの画像データを基に750以上のクレーターを網羅的に調査。氷関連地形のマッピング、クレーター年代測定、気候シミュレーションを組み合わせ、長期スケールの氷動態を再構成した。

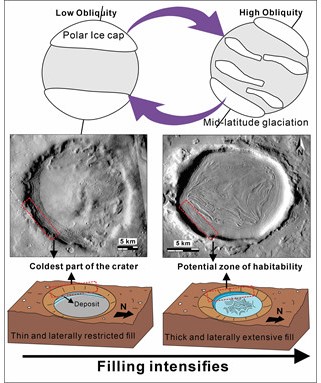

この解析の結果、氷は地質時代を通じてクレーターの南西側に偏って蓄積してきたことが判明。日射量が低下し影が生まれる地形条件が“コールドトラップ”として働くためで、氷の供給方向や厚さは2~3回の蓄積ステージごとに異なる。背景には、火星の自転軸の傾き(斜度)変動に伴う広域気候の揺らぎがある。

6.4億年前の“厚い時代”から縮退へ。最新の蓄積は約9800万年前に限定化。

年代復元によれば、約6億4千万年前の火星はより厚く広範囲な氷に覆われ、その後は長期的な減退局面に入る。最新の顕著な蓄積は約9800万年前で、分布は小規模かつ限局的になった。これは、火星が湿潤で氷を保持しやすい時代から、寒冷乾燥で氷が維持されにくい時代へと移行したことを示す時間指標である。

こうした長期トレンドは、氷の安定性を支えるエネルギー収支・地形条件・供給源の変化を統合的に説明する。研究チームは、観測とモデルの整合から、現在観測される地下氷の多くが過去の寒冷期の遺産=“タイムカプセル”であるとの見方を強めた。

水資源の“見つけ方”と着陸地点の合理化。

今回の成果は科学的意義にとどまらず、水資源の確保戦略や着陸地点選定において、氷の偏在(南西側コールドトラップ)と蓄積ステージの地史的文脈を考慮することで、資源豊度と保存状態を高精度に見積もれる。解析で図示された“厚い時代”の名残が濃い場所は、ISRU(現地資源利用)における水供給拠点の有望地であり、同時に地層学的連続性が高いことから生命痕跡の探索にも利点がある。

研究は国際共同で進められ、岡山大学の解析技術とNASA探査機データが中核となった。論文は Geology に掲載され、DOI情報も公開されている(Long-term and multi-stage ice accumulation in the martian mid-latitudes during the Amazonian)。