★要点

NECは、実機を使わずに作業を体得できるバーチャルトレーニングを前面に出し、業務シナリオの再現と客観的スコアリングで「即戦力化までの時間」を短縮。研修にも技能試験にも使える設計で、応用範囲が広い。

★背景

人口減と技能継承の断絶、そして安全・品質要求の高まり。現場を止めない、移動させない、危険に晒さない——仮想空間で“失敗を前倒し”し、学習ログで熟練の暗黙知を可視化する仕組みが必要だ。

教える人が足りない、装置も空かない、でも品質は落とせない。NECの答えは、現場をそっくり仮想化して、作業者の“目・手・判断”を丸ごと記録するバーチャルトレーニングだ。訓練と評価を同じプラットフォームに載せ、技能を“再現可能な学習データ”として蓄積する。

現場をコピーして、失敗を前倒し——デジタルツイン型トレーニング。

ライン設備の操作、メンテ手順、点検ラウンド。現場でやれば危険や損失が伴う工程も、仮想空間なら何度でもやり直せる。シナリオは作業標準に沿って分岐し、正しい手順を外れればその場でフィードバック。目的は「覚える」より「身体化」。OJTの負荷を研修室側にオフロードする発想だ。

技量を“点数化”——視線・姿勢・手順・時間の多面的評価。

単なる体験にしないのがNECらしい。どこを見て、どの順で触り、どれだけ迷い、どこで手戻りしたか——行動ログを多面的に採取し、客観指標に変換する。

・視線:リスク部位の確認有無

・手順:標準からの逸脱回数

・時間:工程ごとのタクト

・安全:危険領域への侵入

講師の“主観”に依存しない採点軸が、現場間・拠点間のばらつきを抑える。

「研修」から「試験」まで——用途が広いプラットフォーム。

訓練用シナリオを、技能認定の試験モードに切替えれば、そのまま評価に使える。更新教育、リスキリング、外部委託先のスクリーニングまで横展開が可能。新機種導入や手順改訂のたびに、現地講師を飛ばす回数も減る。結果として、教育コストと立上げ期間を同時に圧縮する。

安全・環境・コンプライアンス——“副作用”が強い。

移動を減らすことでCO₂も削減。危険作業の仮想化は労災リスクを下げ、記録が残る運用は監査対応にも効く。技能の“属人化”を減らせば、退職・異動時の業務継続性も高まる。バーチャルトレーニングは教育施策の顔をして、実はESGそのものを底上げする装置だ。

組織に入れるコツ——“最初の5シナリオ”を作る。

最初から全部は作らない。事故ヒヤリ、品質ロス、立上げ遅延——自社の痛点トップ5を優先してシナリオ化する。ここで“実効”が出れば、現場が自走して追加要件を出し始める。テンプレ化・内製化の起点は、この小さな成功から生まれる。

Maintainable®︎NEWS EYE

普及を加速するカギは「学習データの品質」だ。

◎初回合格率(OJT→独り立ちまでの短縮率)

◎重大ヒヤリの再現・再発防止率(仮想で潰せた割合)

◎ログの再利用度(別拠点・別職種での流用数)

◎教育1時間あたりのCO₂・移動距離の削減

この4指標を全社ダッシュボードで追い、学習ログの相互運用(CSV/オープンAPI)を最初から組み込めば、サプライヤーも巻き込める“共通訓練市場”が立ち上がる。

ホームページはこちら

取材・撮影 柴野 聰

あわせて読みたい記事

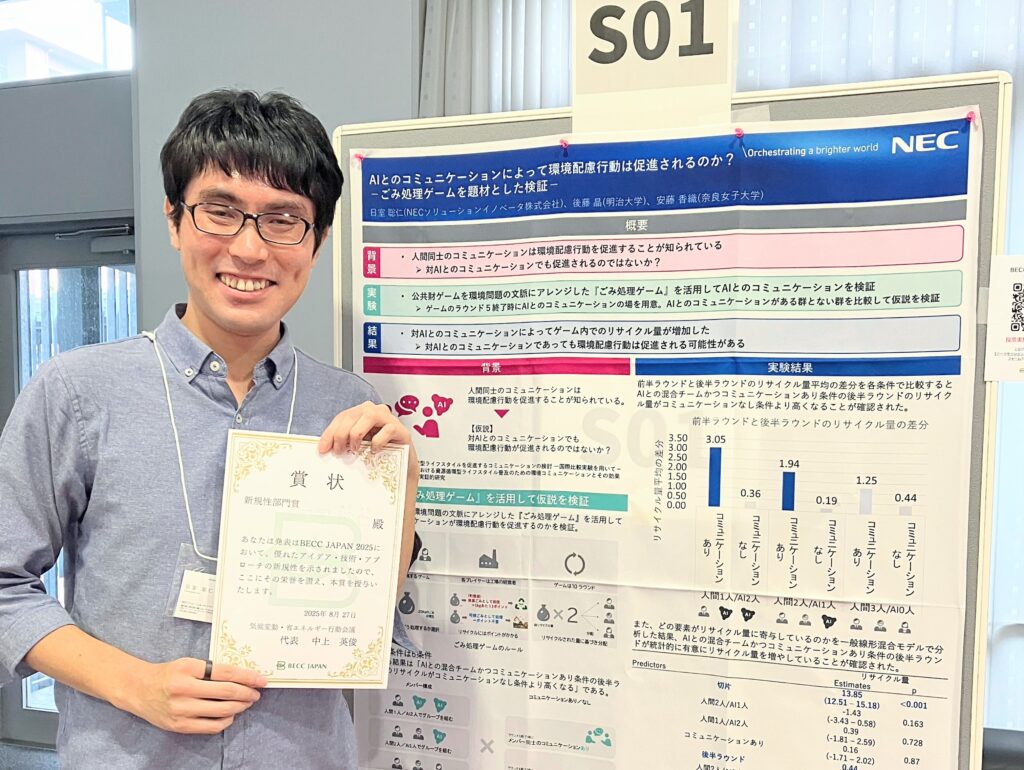

【生成AIが“ごみ分別”を変える?】NECソリューションイノベータ「ごみ処理ゲーム」が示した行動変容のリアル。

対話を生む「パブリック・アート」の可能性 〜大阪関西国際芸術祭と鶴見パブリックアートプロジェクト〜

実践 アニメ療法 臨床で役立つ物語の処方箋