縄文時代から用いられてきた天然塗料・漆。その中でも特に神秘性を帯びた黒漆の構造と発色の謎が、世界最先端の量子ビーム技術によって初めて解き明かされた。黒色の起源は、微量の鉄イオンが生み出すナノスケールの配列構造にあった。本研究により、日本の伝統工芸を支えた化学的メカニズムが現代科学の視点から明らかとなり、新たな機能性材料への応用も期待されている。

放射光と中性子で暴かれた黒漆の“構造美”。

鉄イオンがウルシオールと織りなす分子配列の真実。

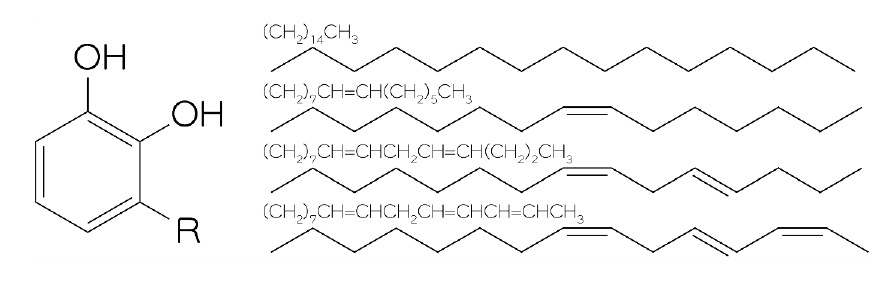

漆は、耐水性や耐薬品性に優れた天然の機能性塗料として、日本では縄文時代から使用されてきた。なかでも黒漆は、わずか0.3%以下の鉄を添加するだけで濃密な黒色を呈し、その美しさから螺鈿や金箔との装飾に広く用いられてきた。しかし、なぜ微量の鉄で黒くなるのか、その発色メカニズムや構造は長らく未解明だった。

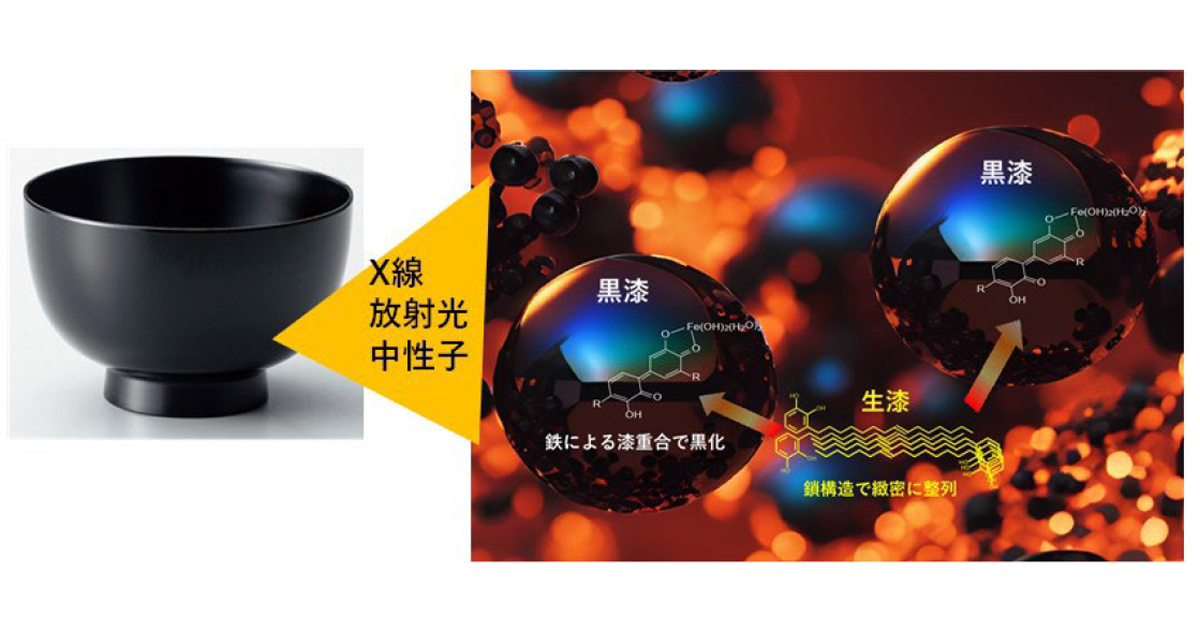

この謎に挑んだのが、日本原子力研究開発機構と明治大学による研究グループである。彼らは大型放射光施設「SPring-8」および大強度陽子加速器施設「J-PARC」にて、放射光・X線・中性子線といった量子ビームを駆使し、非破壊で黒漆膜内部の鉄イオンの化学状態およびナノ構造の観測に成功した。

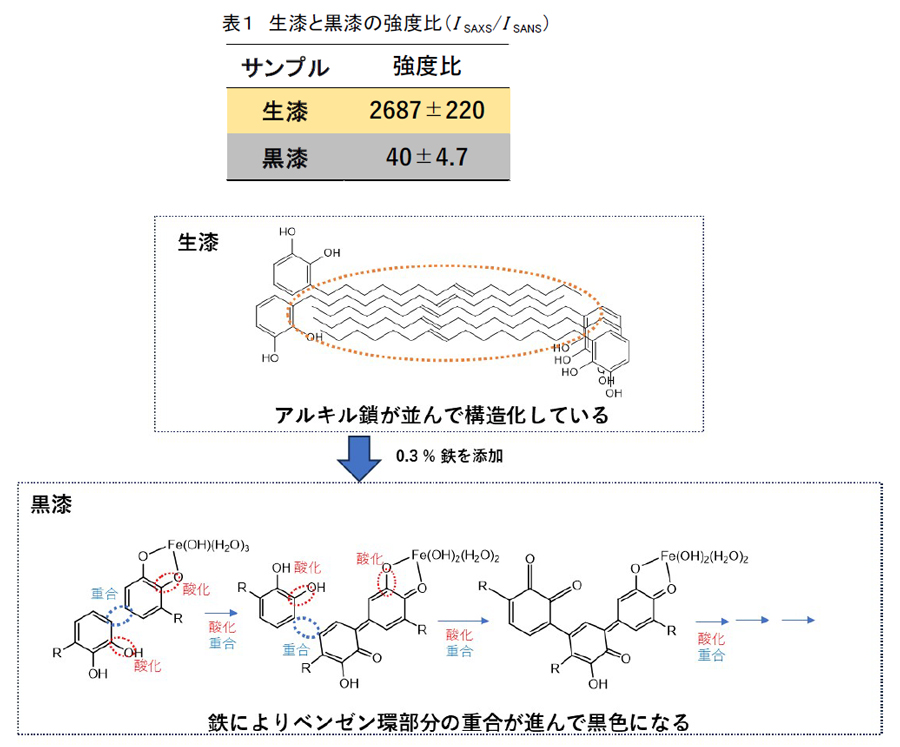

放射光を用いたXANES法およびEXAFS法により、黒漆に含まれる鉄は三価のFe³⁺であることが判明。また、Fe³⁺がウルシオールと化合物を形成しており、酸素原子との結合距離が1.5Åおよび2.2Åに集中していることから、構造的にも緻密な結合ネットワークを構成していると確認された。

さらに、中性子小角散乱(SANS)とX線小角散乱(SAXS)を併用したナノ構造解析では、生漆と黒漆では明確に異なる構造が形成されていることが浮き彫りとなった。生漆膜では主にウルシオールのアルキル鎖が構造形成に寄与していたのに対し、黒漆膜では鉄イオンとベンゼン環が整列し、光を吸収する構造を形成していることが示唆された。これこそが「漆黒」が黒く見える化学的根拠である。

研究チームは、鉄がベンゼン環の反応性を高め、その連鎖によって光吸収性の高い構造が構築されているとの仮説を提示している。これは、古代の職人たちが経験的に得ていた“鉄による発色技術”の背後に、ナノスケールの精緻な分子設計があったことを示す。

今回確立された手法は、今後歴史資料の非破壊分析や、漆技術を応用した持続可能な高機能材料の開発にもつながる可能性を秘めている。科学と文化の接点で、日本の伝統が次世代技術の扉を開いた形だ。