京都大学アイセムスの徳田駿氏(当時・大学院生)と古川修平教授の研究グループが、これまで不可能とされてきた“繰り返しリサイクルできる多孔性材料”の開発に成功した。ファンデルワールス力という極めて弱い分子間力をあえて利用し、「多孔性ファンデルワールスフレームワーク(WaaF)」と名付けられた新素材の設計に挑んだ成果である。材料の再利用性が飛躍的に向上することから、エネルギー消費の大きいガス分離・貯蔵分野での応用が期待されている。研究成果は2025年3月、英科学誌『Nature Chemistry』に掲載された。

常識を覆す分子設計。“弱い力”で組み立てる強靭な構造。

京都大学が開発したリサイクル可能な多孔性材料「WaaF」とは?

分子間の引力として知られる「ファンデルワールス力」は、従来“多孔性材料を構成するには弱すぎる”と見なされてきた。活性炭やゼオライトといった既存の材料は、共有結合や配位結合といった強力な化学結合によって分子構造を固定しており、強固な網目状構造を維持するにはそれが必須とされてきたのだ。しかし、京都大学の研究グループはこの固定観念に挑んだ。

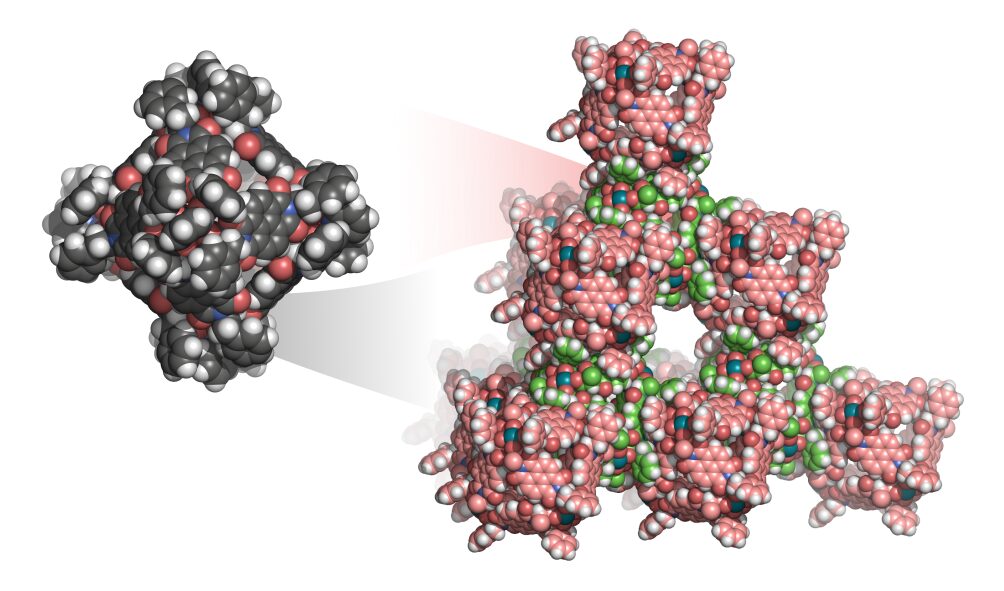

研究に用いられたのは、八面体の形状をもつ金属錯体多面体(MOP)分子。これを平面同士が接するように積み上げ、分子同士がファンデルワールス力で引き合う構造体「WaaF(van der Waals open Framework)」を作り出すことに成功した。MOP分子の広い接触面と適度なサイズが、弱い力を束ねることで“共有結合並みの結合強度”を生み出す鍵となった。

ヤモリの足が壁に吸い付く仕組みに着想を得たというこの構造では、万が一材料が劣化しても、MOPを一度溶媒中に戻し、再結晶化させることで元通りの多孔性材料として再生できる。分子の再配置だけで機能回復が可能なため、廃棄や交換を必要とせず、経済的にも環境的にも大きな利点がある。

応用の可能性はガス産業にとどまらない。新たな素材設計のパラダイムシフト。

「WaaF」が注目される理由は、そのリサイクル性だけではない。ファンデルワールス力は化学構造に関わらずあらゆる分子間に働くため、今回の設計原理はMOP分子に限定されない。他の多面体分子や機能性分子を用いて同様の構造を構築することで、ガス分離や貯蔵に限らず、触媒や発光材料、電子デバイスなどさまざまな分野への展開が期待されている。

実際、安価なMOP原料を用いたスケールアップも既に始まっており、10グラム以上のWaaFを1時間以内に合成することにも成功している。しかもこの材料は、3回以上の再生後も結晶構造と多孔性を保持するという。再利用を前提とした高機能材料として、産業応用への扉が開かれつつある。

120年以上にわたって「強い結合=多孔性材料の必須条件」とされてきた学術的通念は、いまWaaFによって大きく揺らいでいる。ファンデルワールス力の“弱さ”を“制御可能な強み”へと転換したこの研究成果は、分子設計の新たな地平を切り開くものになるかもしれない。