埼玉工業大学は、駅弁「峠の釜めし」で知られる荻野屋の陶器製容器を、建築用タイルとして再生する新技術を開発した。これは、従来のセラミック製造のように高温で焼成せず、60℃という低温の化学反応で固める画期的な手法。廃棄物問題と資源枯渇という社会課題の同時解決に貢献する、サーキュラーエコノミー時代の新技術として注目される。

年間約7割が廃棄、釜容器の再利用とタイル業界の課題。

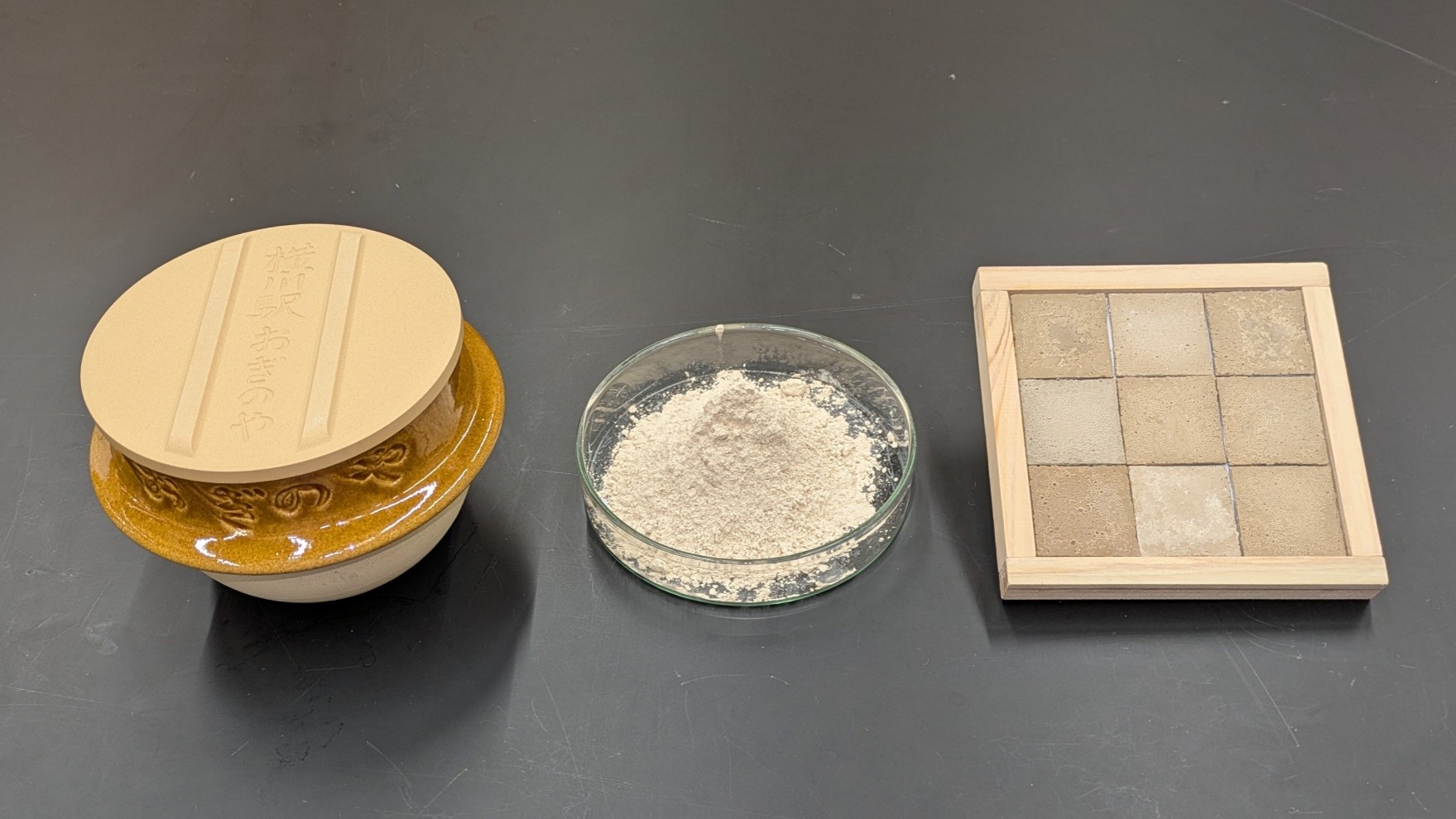

群馬県を代表する駅弁「峠の釜めし」は、これまで約1億8000万個を販売する人気商品。その象徴ともいえる益子焼の土釜は、一部は回収されるものの、年間の回収率は3割程度にとどまり、多くが廃棄処分されるという課題を長年抱えていた。一方で、日本の建築タイル業界は、原料となる良質な粘土資源の枯渇という問題に直面。さらに、一般的なセラミックタイルは900~1300℃という高温での焼成が必要で、製造過程での莫大なエネルギー消費と環境負荷が問題視されてきた。埼玉工業大学の本郷照久教授の研究チームは、これらの課題を同時に解決する研究に着手した。

技術の核心は60℃の「ジオポリマー化反応」。

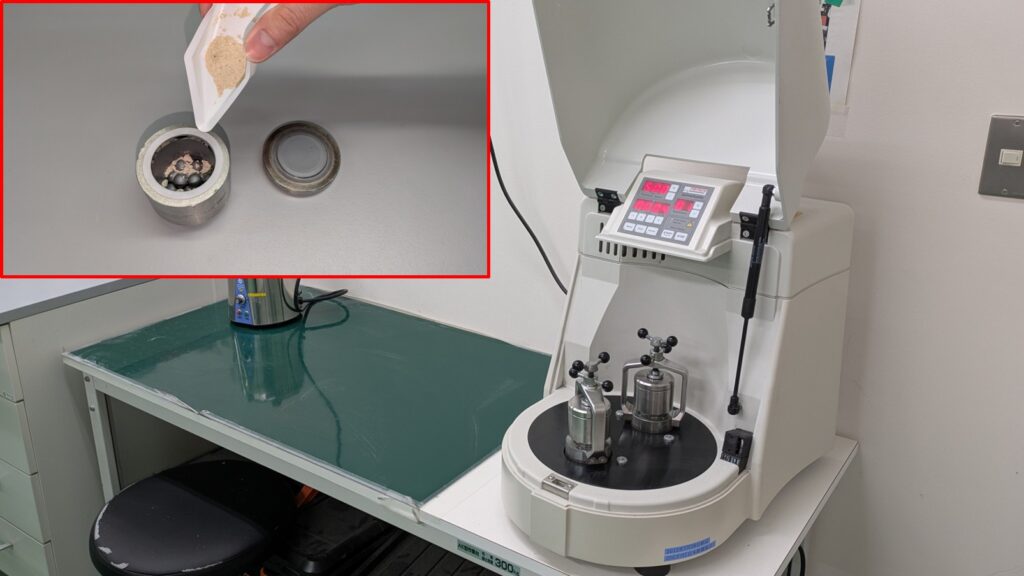

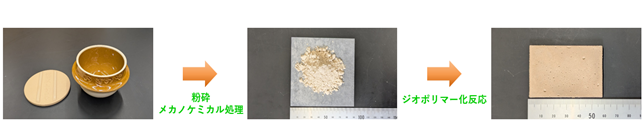

研究チームが開発した技術の核心は、高温焼成を全く必要としない点にある。まず、回収した釜を細かく粉砕し、機械的なエネルギーを加えて結晶の一部を化学反応しやすい状態に変える(メカノケミカル処理)。次に、この粉末にアルカリ活性剤を加え、60℃という低温で反応させて固化させる「ジオポリマー化反応」を用いる。この方法により、従来の高温焼成に比べて製造時のCO2排出を大幅に抑制し、環境に優しいタイルの製造を可能にした。完成したタイルは、JIS規格が定める屋内用タイルの品質基準を十分に満たす強度を持つことも確認されている。

瓦や耐火レンガにも応用可能、広がるサステナブル建材の未来。

今回開発した技術は、「峠の釜めし」の容器だけに限定されない。シリカやアルミナを含む他のセラミック廃棄物、例えば使われなくなった瓦や食器、工業用の耐火レンガなどにも幅広く応用できる大きな可能性を持つ。また、粉末を固化させる技術のため、タイルだけでなく、レンガやブロック、パネルといった多様な形状の建材を製造することも期待される。この産学連携の成果は、学術雑誌「環境資源工学」にも掲載された。廃棄物を新たな資源と捉え、持続可能な社会の実現を目指すこの研究は、他の地域が抱える同様の廃棄物問題に対しても、有効な解決策のモデルケースとなりそうだ。