★要点

リングローの「PC for Good」は、不要PCの査定額を池袋のニシイケ食堂へ寄付する仕組み。専用ソフトや物理破壊でデータ消去を担保し、企業の廃棄コスト最適化と地域の居場所支援を同時に進める。

★背景

電子廃棄物の増加と子ども食堂ニーズの拡大が並行する中、“捨てる前の一手”としてリユース×寄付を業務プロセスに組み込む動きが求められている――その実装例が本件だ。

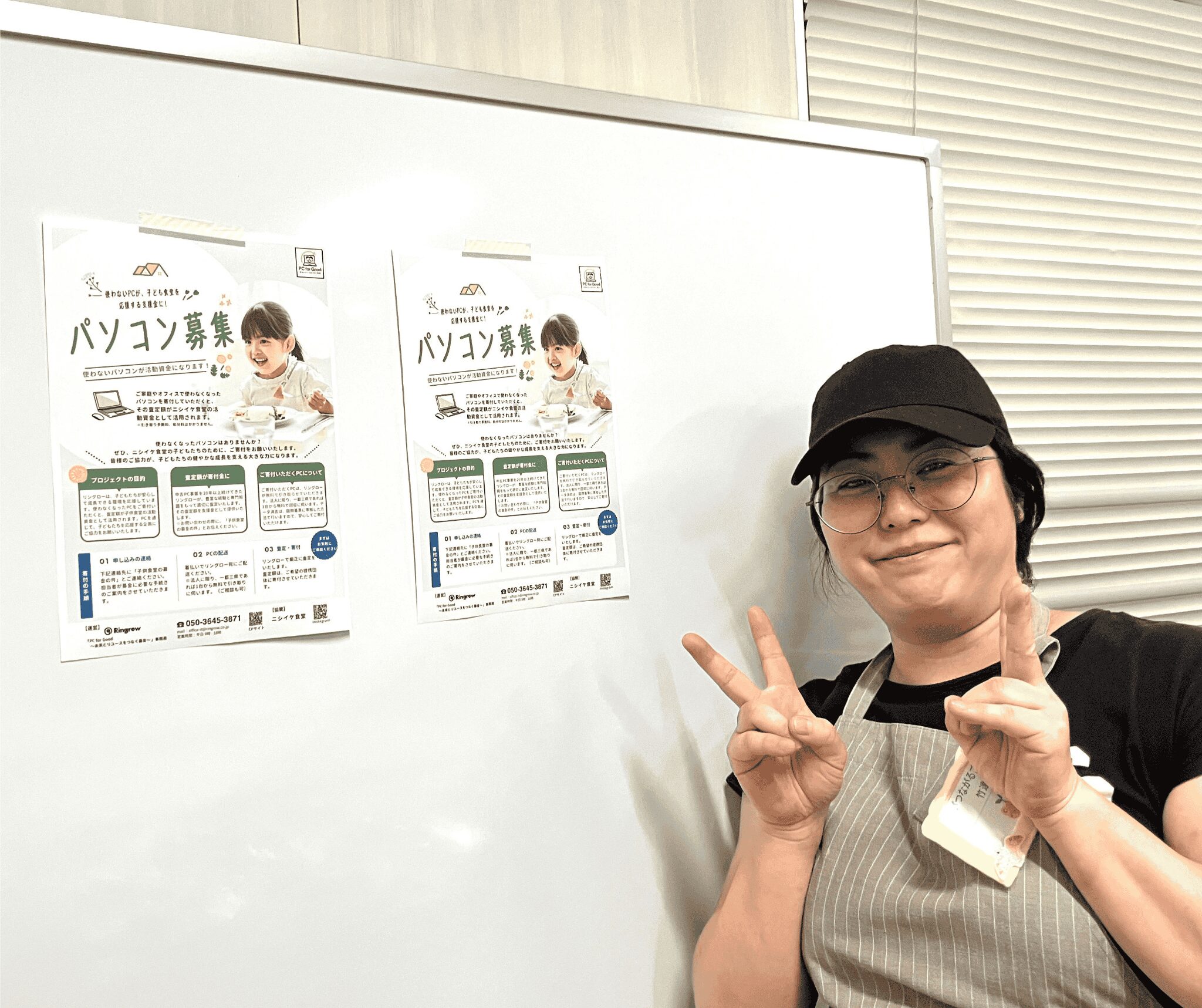

PCは、使い終わっても役割を終えない。リングローの「PC for Good」は、不要PCの査定額を地域の子ども食堂へつなぐ寄付型リユースだ。第1弾のニシイケ食堂は、池袋のまちで子どもと大人の“居場所”をつくってきた。電子廃棄物の抑制と地域福祉の強化を一本の導線で結ぶ——そんな“ふつうの業務”から始まる社会実装である。

“処分”から“還元”へ——PCの最終工程を書き換える。

多くの企業で、期末のIT資産棚卸は“処分の段取り”になりがちだ。セキュリティ基準、コンプライアンス、廃棄コスト。慎重さの裏で、端末は価値を失っていく。

「PC for Good」はここを裏返す。やることは大きく三つ。端末の回収、データの完全消去(起動不能品は物理破壊)、そして状態の査定。現金寄付の負担を強いず、査定額という“見える価値”で地域の子ども食堂へ資金が流れる。企業は廃棄コストの最適化と社会還元を同時に達成できる。

重要なのは、業務プロセスの中に寄付を組み込む点だ。CSRの特別企画ではない。IT資産のEoLフローに“寄付型リユース”を定義し、購買・情報システム・サステナ部門が合意すれば動き出す。大企業ほど効く設計だ。

地域の“居場所”に直結——ニシイケ食堂が担うもの。

ニシイケ食堂は、月2回の開催で子どもから高齢者までを受け止める“みんなの食堂”。はじまりは、代表の“おせっかい心”だという。エリアに子ども食堂がなかった、ならばつくる。

食は入口でしかない。宿題を広げる机、ふらっと立ち寄る人の会話、親の自由時間。居場所の回路が増えるほど、地域はしなやかになる。寄付は“食材費”に変わるだけでなく、運営の継続性とボランティアの安心感を支える。

リユースPCから生まれた価値が、すぐそばの食卓に載る。距離の短さが、実感を生む。

ガバナンスの壁を越える——データ消去・トレーサビリティの要。

企業の懸念はデータリスクに尽きる。リングローは専用ソフトでのデータ消去を標準化し、起動しない端末は物理破壊。処理フローの文書化、証跡の発行、回収から査定・寄付までのプロセス透明化が、社内決裁を前へ押す。

ここで効くのが指標だ。台数、重量、CO₂回避見込み、寄付額、支援回数。数字が定点でたまれば、統合報告やサステナ開示の素材になる。寄付を「良いこと」で終わらせず、「管理できること」に落とす。それが継続の条件だ。

“二刀流”の社会価値——循環×包摂は相性がいい。

リユースは環境、子ども食堂は福祉。別領域のようで、実は相性がいい。資源の循環が人の循環を呼び、地域の関係資本が厚みを増す。

企業側のメリットも分かりやすい。

◎コスト:廃棄費用の抑制、保管スペースの圧縮。

◎リスク:データ消去の外部化で統制を強化。

◎価値:寄付額・CO₂回避の可視化で、非財務KPIを上積み。

◎採用:社員参加型の回収企画や食堂ボランティアで、エンゲージメント向上。

“二刀流”の投資対効果は、思ったより大きい。

次の実装ポイント——社内規程・グループ展開・教育連携。

伸びしろは三つ。

①社内規程:IT資産のEoLポリシーに「寄付型リユース」を明記。機密区分・消去方法・証跡管理をテンプレ化すれば回る。

②グループ展開:拠点ごとに回収拠点を設定し、四半期ごとに処理。国内外グループの“偏在”を均す。

③教育連携:回収と同時に“PCの一生”を学ぶワークショップを実施。社員のリテラシーが上がれば、調達段階からリユース前提のスペック選定が可能になる。

寄付は行事ではない。業務の更新だ。そこに軸足を置けば、社会価値は累積する。

リングロー株式会社|子ども食堂「ニシイケ食堂」との寄付連携開始

https://www.ringrow.co.jp/blog/2025/09/26/8380

あわせて読みたい記事

【大阪・関西万博】パナソニックグループパビリオン『ノモの国』の設備機器や建材を、大林組技術研究所実験棟にリユース。

郵便ポストに返却・リユース。EC配送時の脱炭素化を推進する、ごみゼロ梱包「シェアバッグ®︎」。

不用品は駅でリリースする時代へ。JR八王子駅のエッジAI活用型資源循環プロジェクト

モンゴルで廃棄物リサイクルに取り組む埼玉のリユース企業「浜屋」。