★要点

福島県矢吹町が、雑草抑制に役立つ甲殻類カブトエビを活用する環境配慮型の稲作で育てたオリジナル米「カブトエビと育むやぶきのお米」を発表。小学生・大学・地域が参加する「田んぼの学校」で育て、2025年10月15日にお披露目会を実施。

★背景

農薬使用の最小化、生物多様性の回復、食の安全と学びを同時に満たす稲作への転換が課題。地域ぐるみの実装と“見える化”で、環境配慮と地域ブランドの両立を狙う。

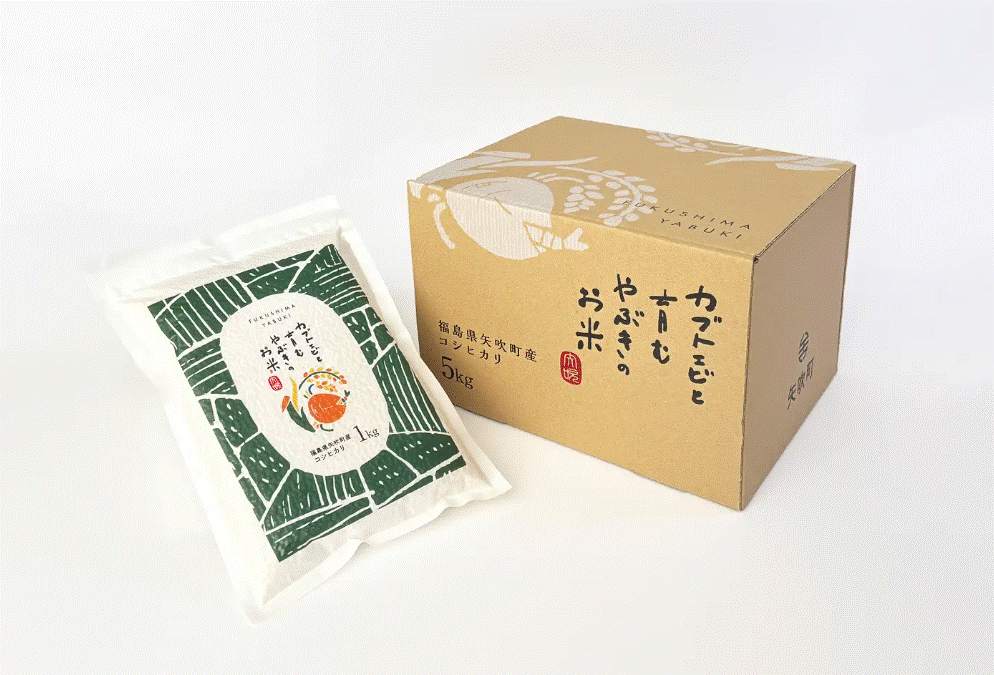

田んぼに戻ってきた小さな相棒が、地域の米づくりを前に進める。矢吹町は、雑草の新芽を食べ水を濁らせて光合成を抑える“田んぼの草取り虫”カブトエビを活用した農法で育てた新米を「カブトエビと育むやぶきのお米」と名付けた。教える、作る、食べるが同じ土の上でつながる——そんな稲作の再設計である。

生きた化石が担う“除草×土づくり”——農薬に頼らない仕組み。

カブトエビは全長3〜4cmほどの甲殻類。雑草の新芽を食べ、脚で泥を巻き上げて田面を曇らせ、雑草の成長を抑える。結果として除草剤の低減が可能になり、同時に泥を掘り返す行動が根に酸素を送り、稲の生育も助ける。矢吹町では東京農業大学と2007年頃から連携し、カブトエビが生息・孵化できる水管理と栽培設計を積み上げてきた。農薬に弱い生物が定着すること自体が、圃場の環境負荷が抑えられている“指標”になる。環境負荷の低い稲作を、生き物の働きで成立させる実装だ。

田んぼが学校になる——小学生100人規模の参加と大学の知見。

「田んぼの学校」には、町内3校の小学5年生約100人、東京農業大学やヤマザキ動物看護大学の学生、地元農家、JA、土地改良区が並走する。校長はタレントの大桃美代子さん。6月の田植え、10月の稲刈りまで“季節の手触り”を往復し、カブトエビの生態と栽培の関係を体験で学ぶ。科学の視点(生態・水管理・土壌)と地域の実務(作業・流通・食)を同じ時間軸で結ぶことで、教育・食育・地域関係資本が一度に育つ。2025年10月15日の開会式では、オリジナル米のお披露目も予定されている。

“育てて終わり”にしない——ブランド化と越境の回路。

矢吹町は米を名前でくくり直し、パッケージとストーリーで価値を束ねた。生産背景が語れる米は、価格競争から距離を取れる。さらに姉妹都市・三鷹市の「三鷹の森フェスティバル」など都市部イベントに出向き、試食・販売・学びの場として越境接点を増やす予定だ。地域で育て、都市で伝え、再び田んぼへ還流する。“関係人口”と“関係資本”を両輪にした地域ブランド戦である。

「お米づくり」からはじまる次の実装——見える化・基準化・参加の三点セット。

オリジナル米を成功させる鍵は三つ。第一に見える化。カブトエビの発生状況、農薬使用量、田んぼの生き物指標を年次で公開し、環境価値を証跡化する。第二に基準化。水管理・放流時期・除草代替率の標準手順を地域規格として整備し、担い手が変わっても再現できる状態にする。第三に参加。学校の探究学習、企業研修、都市住民の農泊プログラムを束ね、育て手を増やす。米づくりを“観戦型”から“参画型”へ。カブトエビを合図に、地域の稲作は更新され続ける。

■イベント出展

2025年10月12日(日)三鷹の森フェスティバル2025(井の頭恩賜公園・入場無料)

問い合わせ

矢吹町役場 商工観光課(TEL:0248-42-2119)

あわせて読みたい記事

日本農業遺産を知ろう。奥出雲に見る鉄と米と文化。

【脱水田・シン農業国富論】年6回収穫!無農薬・多段式・短期栽培の『みずのゆめ稲』が実証成功。

もみ殻バイオマス地域熱供給プラントが日本初竣工