★要点

南海トラフ地震で本土~島しょ部が分断される最悪ケースを想定し、今治市と医療機関・ドローン企業が連携。来島海峡を越える片道約4kmを約10分で結び、注射器・輸血セット(ダミー)等を安全に輸送した。災害時の“空の即応ルート”が実効性を持つことを実証。

★背景

巨大災害の多発と道路・橋梁の脆弱性、人口減少による医療アクセスの細り。地上輸送が止まっても医療を止めない仕組みが要る。自治体のワンストップ支援、法規運用の知見、運航標準・通信確保を重ね、社会実装へ踏み出す局面。

橋が落ちても、医療は止めない。今治市は2025年10月28日、南海トラフ地震を想定したドローン医療物資輸送の実証を実施した。離陸地点は今治市・砂場スポーツ公園、着陸はしまなみ海道沿線の大島・海宿千年松キャンプ場。来島海峡上空の片道約4kmを高度100m・速度10m/sで飛び、約10分で到達。注射器や輸血セットなど約1kgのパッケージを無事届けた。空から命をつなぐ“第二の動脈”づくり。地方都市のレジリエンスは、実装段階に入った。

「海峡をまたぐ10分」現場目線で詰めた運用フロー

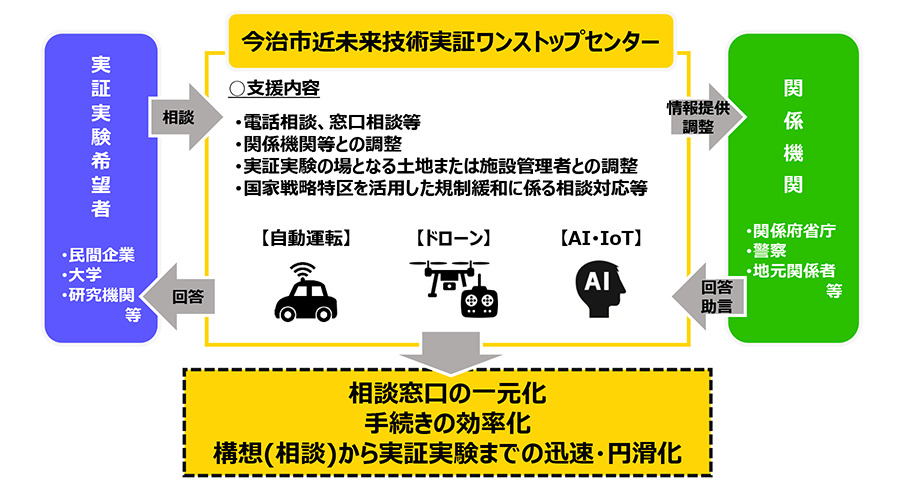

実証は三者連携で進んだ。主催は斎藤クリニック、技術実施はイームズロボティクス、支援は今治市「近未来技術実証ワンストップセンター」。発進・海上・着陸の三点にオペレーターを配置し、自動航行を基本に視認監視で安全を担保。海上の操縦権を着陸側の医師(斎藤院長)へ引き継ぎ、着地・開封・受け渡しまでの手順を検証した。機体はUAV-E6106FLMP2(最大離陸重量14kg)。必要最小限のペイロードで航行安定性を確保し、風況変化や通信品質、離着陸域の安全確保など、災害時の“運用現実”に照準を合わせた設計だ。

地上が途絶しても、医療を動かす。「空ルート」の意味

しまなみ海道は平時の大動脈だが、巨大地震時は橋梁の通行停止が避けにくい。離島・半島の脆弱性は「距離」より「途絶」に宿る。今回の10分は、救命の黄金時間を削らないというメッセージである。輸送物は軽量でも、医療現場では代替の利かない部材がある。地上輸送の再開までの“橋渡し”——それが空路の役割だ。

制度・標準・人材。社会実装に必要な三枚の札

鍵は三つある。

第一に「制度」。BVLOS(目視外)飛行の拡張、UTM(無人航空機運航管理)との接続、空域調整の常態化。被災時の特例運用を事前協定に落とし込む。

第二に「標準」。医療用パッケージの規格化、離着陸ポートの共通仕様、通信・冗長化要件のテンプレート化。自治体間で水平展開できる仕様にする。

第三に「人材」。操縦士だけでは足りない。気象判断、電波・ネットワーク、医療安全、危機広報を横断できる“運用総合職”を地域に育てる。今治市のワンストップ支援は、その受け皿になりうる。

観光都市からレジリエンス都市へ——広がる適用領域

実証は医療物資だが、適用は広い。透析用消耗材、抗菌薬、血液製剤の前段階パック、救急外来キット、そして通信機器の“ホットスワップ”。有人島が点在する今治では、島ごとに最短空路を束ねれば、面的な救援網が構築できる。平時には検査試料の迅速搬送、保健所連携のモバイルPCR、災害訓練の常設化。観光と同じく、空のモビリティも“地域OS”として根付かせたい。

ホームページはこちら

Maintainable®︎NEWS EYE

「多系統・相互運用・地域オーナーシップ」を束ねよ

◎大切な点は、技術だけでなく、設計思想にある。地上・海上・空の三系統を意図的に重ねる相互運用、自治体横断の標準パッケージ、そして地域が運用主体となるオーナーシップ。訓練は年1回のイベントではなく、季節行事のように定期的に回す必要があるだろう。そしてドローンはガジェットではない。都市・離島の“血流”なのだ、という意識を持つことも重要だ。

あわせて読みたい記事

【地域コミュニティのメンテナンス】自然災害の時代に備える地域のレジリエンスの方法

【世界初の防災技術】雨どい技術から生まれた「フェーズフリー防災」とは?

サイクリストの聖地、今治市の魅力とは?