★要点

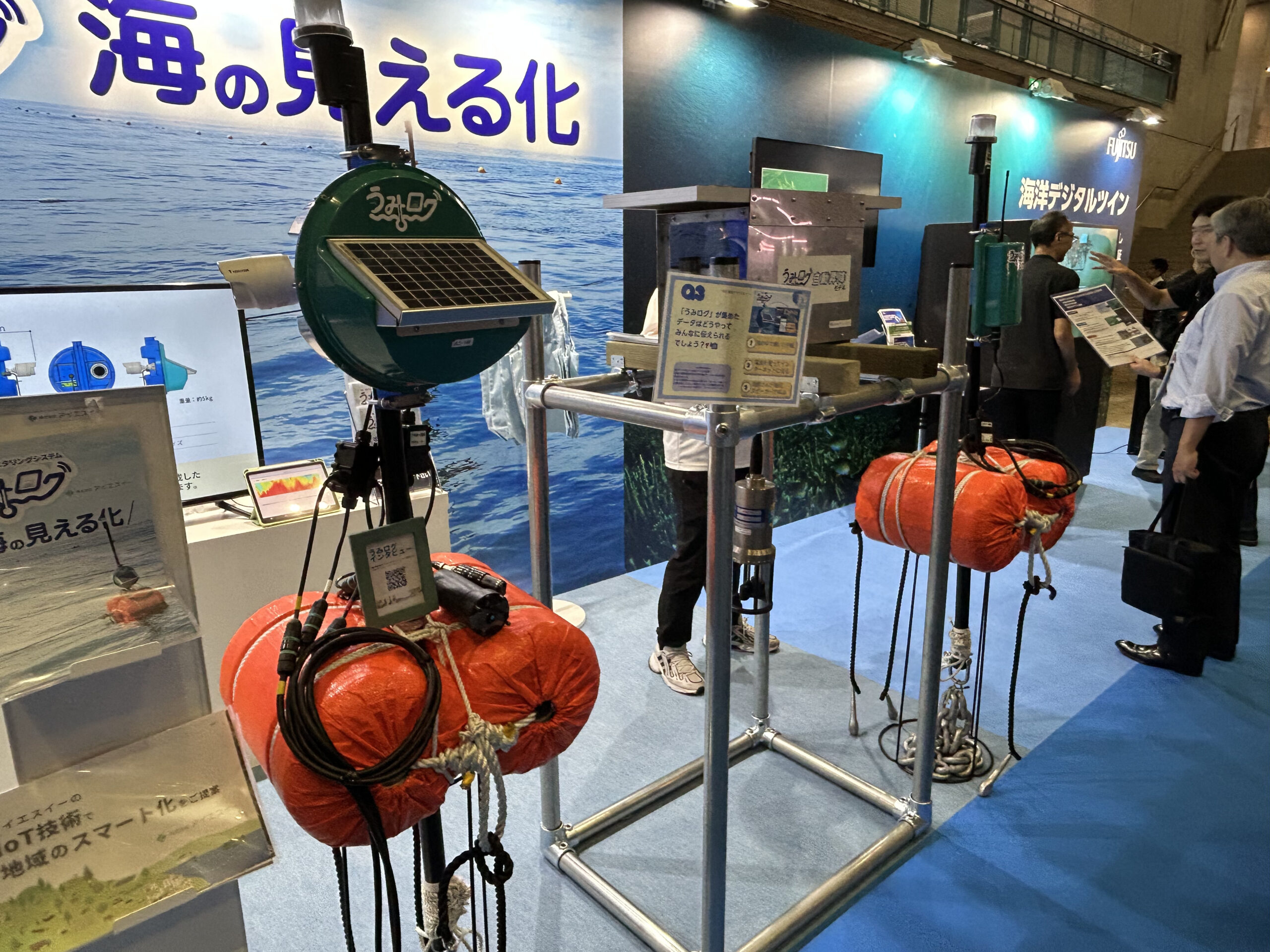

太陽光で動く小型ブイにセンサーとLTE/4G通信を載せ、海水温・溶存酸素・塩分などを常時計測してクラウドへ。自動昇降モデルや“軽設置”のLITEモデル、API・アラート機能まで揃え、全国で導入が進む海洋IoT「うみログ」。

★背景

高水温、貧酸素、赤潮——気候変動で「海の当たり前」が崩れる。現場の経験だけでは読み切れない変化を、時系列データと可視化・通知で先回りし、損失を減らす体制づくりが急務。

漁場は、もはや“運”だけでは守れない。アイエスイーの「うみログ」は、ブイ型ユニットにセンサー群と通信を載せ、海のコンディションを分単位でクラウドに集める。スマホで見て、しきい値で通知を飛ばす。勘と習慣に、データというもう一つの目を足す発想だ。

太陽光×通信×センサー——設置して“放っておける”計測プラットフォーム。

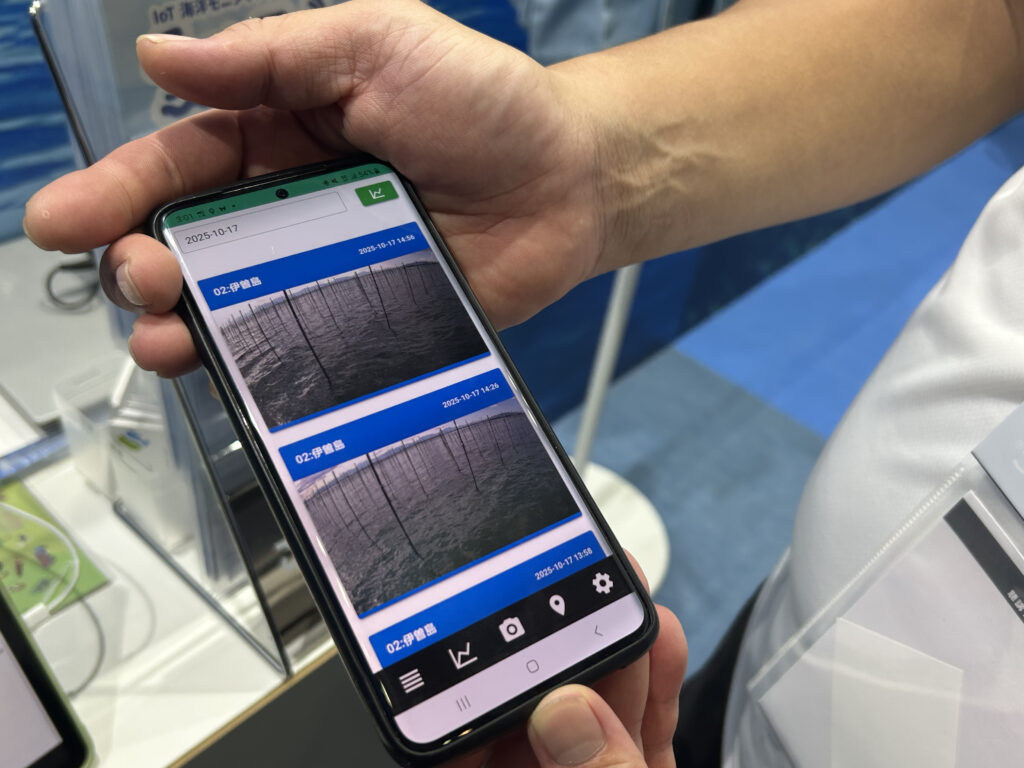

装置の核は、太陽光パネルとバッテリーを備えた小型ブイ。水温、塩分、溶存酸素、濁度などのセンサーを接続し、LTE/4Gでクラウドに自動送信する。LINE通知やWeb/タブレットでのグラフ表示に対応し、しきい値超過を即時に共有できる。設置はシンプル、運用は省力。現場の負担を増やさずに継続観測を実現する。

層で見る海——“自動昇降モデル”が捕まえる微妙な変化。

表層だけを見ていては、養殖いけすのトラブルは避けきれない。自動昇降モデルは、センサーを水深方向に上下させ、層別の水温・溶存酸素を連続取得。熱成層の崩れや貧酸素水塊の接近を早期検知し、給餌や網替え、移動判断に役立てる。グラフは深さ×時間のヒートマップで表示され、変化の波が“一目で読める”形に整えられる。

LITEで始める、APIで広げる——スモールスタートと横展開。

最初の一歩は、電源・固定が最小限のLITEモデルでも十分だ。導入後はAPI連携で漁協のダッシュボードや研究機関の解析基盤とつなげられる。潮流・風・衛星海面温度など外部データと掛け合わせれば、赤潮・病害リスクのシンプルな指標化も見えてくる。データは資産。取り出せることが、投資の耐用年数を伸ばす。

全国導入と現場の声——“見に行く回数が減った”という価値。

導入は全国に広がり、地図上で“点”が増えている。漁協や養殖事業者の証言として、「日々の見回り回数が減った」「急変時の判断が早くなった」といった運用効果が示される。被害後の“原因探し”ではなく、被害前の“回避”へ。経験とデータが互いを補正し、学習する循環が回り始めている。

気候危機の漁業DX——保守設計が事業継続を支える。

海上機器の敵は、塩害・ fouling・台風。うみログは太陽光×低消費電力で長期稼働を狙い、筐体・固定具もメンテナンス性を考慮。ソフト側はアラート運用と履歴参照を前提に、誰が見ても分かる画面に徹する。技術は現場に馴染んで初めて成果になる。“壊れにくく、分かりやすい”が、データを続ける最大の条件だ。

Maintainable®︎NEWS EYE

“海の指標”を共有する——地域ごとに見える海の健康度

◎海水温や溶存酸素、塩分、赤潮やクラゲの発生状況など、各地でバラバラに見てきた海の情報を、共通の“ものさし”で共有できる仕組みを整えたい。

自治体や漁協、研究機関が同じ画面で時系列の変化を確認し、「危険な水温」「注意が必要な時間帯」といった判断基準を地域ごとに合わせて決められれば、給餌や出荷、移動などの判断をより早く、確実に行える。

点で設置されたIoTブイを、地域全体の“面の観測網”へ。

うみログのAPI連携と、軽く設置できるLITEモデルは、その広がりを受け止める土台となる。海の変化を見える形にし、経験とデータの両輪で漁業の未来を支える仕組みづくりが始まっている。

取材・撮影 柴野 聰

ホームページはこちら

あわせて読みたい記事

【海洋生態系の回復と地域資源】東急不動産、勝浦市と漁協、関係機関と連携して「勝浦市藻場保全対策協議会」を設置し、藻場保全活動を開始。

【ホタテと一緒に未来づくりへ参加する】地域の暮らし、ホタテ漁、持続可能な環境と未来とは。サステナブルな旅「HOTATOUR(ホタツアー)」で、日本最北の村・北海道猿払村へ。

岡部株式会社、ブルーカーボン事業に向けた海藻養殖技術を開発