★要点

壁の木片が、家族の連絡板であり家電リモコンであり情報端末になる。mui Labの「muiボード」は、木材のタッチパネルに天気・ラジオ・タイマーから照明やエアコンの操作、家族の手書き/音声メッセージまで集約。MatterやECHONET Liteにも対応し、スマートホームの“窓口”を一枚に収めた。

★背景

高齢化と共働きが進み、家庭のUXは「目立たず、邪魔しない」方向へ。通知の暴力や設定地獄を避け、家族全員が直感で触れる“静かな技術(Calm Technology)”が鍵になる。muiはその実装例。

スマートホームの普及を阻んできたのは、規格の乱立でも機器の価格でもない。毎日の暮らしに“馴染まない”ことだ。mui Labは、木の質感をそのまま生かした細長いボードに、必要な時だけ情報を浮かび上がらせる。手で触れ、指で書き、声も残せる。家電の操作も、家族の伝言も、一つの動線に。家の主役は家具と人——その前提に立つUIである。

「触れる家具」がハブになる——家族のボード×家電リモコン×情報掲示。

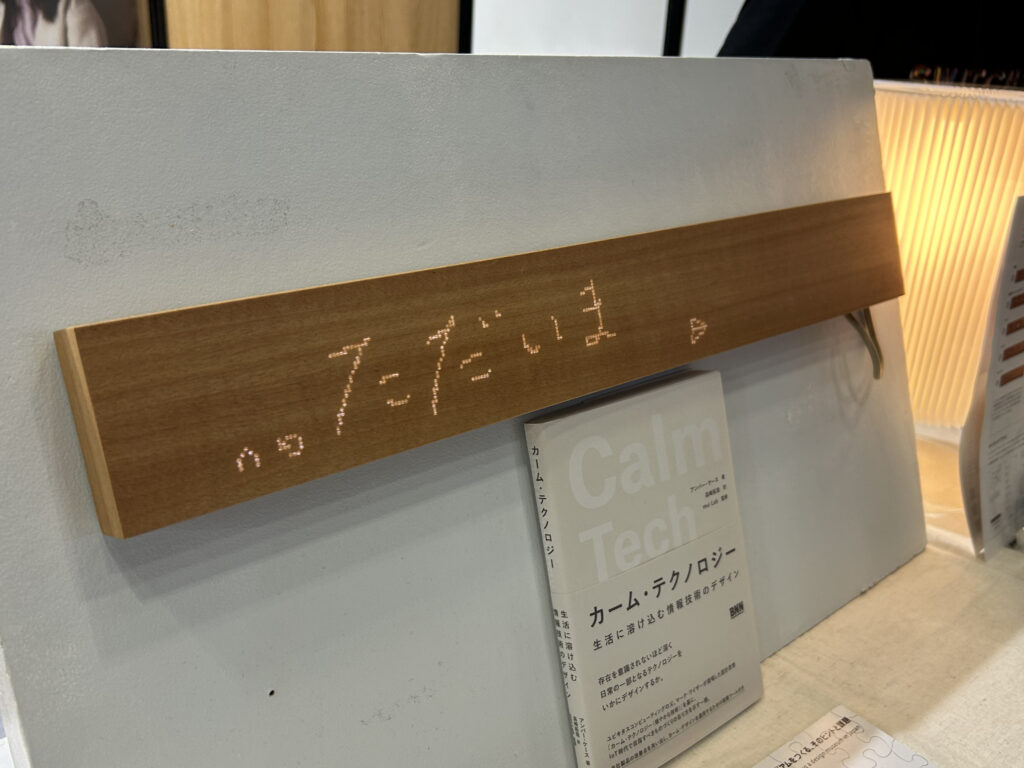

リビングの壁に一本の木。普段は静かだが、指先が触れると天気、予定、ラジオ、タイマーが現れる。家族の「ただいま」「ありがとう」を手書きや音声で残せるメッセージ機能も搭載。外出先からの伝言投下は専用アプリmui Homeで——帰宅すると木の上にそっと通知が灯る。

照明・エアコン・スマートスピーカー・プラグの操作は、アイコンをなぞるだけ。IoT機器のリモートコントロールと家族コミュニケーション、暮らしの掲示板を一体化した“家庭OSの表面”だ。パンフレットの機能一覧(p.2–3)では、明かりのゾーン制御やモーメントタイマー、イベント表示など具体的なUIが並ぶ。

「目立たない」から続く——Calm Tech設計とデジタルインク。

質感はあくまで木。必要な時だけ発光し、用が済めば消える。過剰な通知は抑え、住空間の静けさを壊さない。デジタルインク技術(Wacom協業)で筆記やアイコンの描画も柔らかい。カームテック認証製品としての佇まいが、家族の“触る頻度”を自然に高める。p.4の仕様欄には「Calm Tech Certified」表記、入力UI ver2.0やDigital Ink 2.0の記載も確認できる。

標準対応で“つながり疲れ”を避ける——Matter / ECHONET Lite / Web API

スマートホームのボトルネックは、機器同士の相性問題だ。muiボードはMatter、ECHONET Lite、Web API(SONOS・Philips Hueほか)に対応。将来の買い足しや買い替えでも、統一ハブとして機能が継げる設計だ。規格の橋渡しをハードで担い、複雑さを表に出さない。p.4に対応プロトコルが明記されている。

暮らし視点のスペック——家具と共存するサイズと電源。

本体はW585.8×H78.5×D26.0mm、質量約850g。Wi-Fi接続、AC100–240V電源で日常使いを前提とした据置き/壁掛け想定。リビングの棚上、ダイニングの壁、子ども部屋の通路——家族の目線が交差する位置に置いて初めて力を発揮する。パンフレットp.4の製品スペックがこの“家具の一部”思想を裏付ける。

生活者に寄せた導線——mui Homeアプリの役割。

アプリは黒子だ。家庭内の誰が見ても使える前提で、登録や機器の紐づけ、外出先からの投函(テキスト/音声/手書き)を担う。機器制御も“場面”で呼び出せるよう、シーンやモードを木の表面に落とし込む。資料p.3下段のアプリ画面は、設定と家族メッセージ投函の導線を最短に切り詰めている。

なぜ今、木のUIなのか——人口動態とエネルギーの現実。

世帯は小さく、年齢幅は広がる。スマートホームが広がるには、説明不要で“触ればわかる”こと、そして情報が部屋に溶け込むことが決定的だ。節電の見える化や家電の一括オフ、声に頼らない操作系は、電力ひっ迫や深夜の見守りにも効く。muiのアプローチは、デザインの美談ではない。家庭の運用コストを下げ、使う人の幅を広げる現実解だ。

Maintainable®︎NEWS EYE

スマートホームのUXを人間中心で測ろう。

◎立ち上げ時間、誤操作率、家族間の到達率(メモや伝言が届いたか)、停電・ネット不通時のフォールバック手段——生活実装の指標化が普及の鍵だ。標準規格(Matter/ECHONET Lite)に加えて、自治体・住宅事業者と連携した「共用部mui(集合住宅の掲示・見守り)」「高齢者住宅mui(声に頼らない通知)」の実証が広がれば、導入コストは“面”で下がる。木のUIは、スマートホームを家電の島から“家の文化”へ押し上げる触媒になる。

ホームページはこちら

取材・撮影 内野一郎

あわせて読みたい記事

【アフター大阪・関西万博】あの感動を街に解き放つ「世界横丁×場外ショーケース」——食と技術をつなぐ、アフターEXPOの実装

【自然共生テック“土の家”が誕生!】土を主原料にした「3Dプリンター住宅」の革新性。AIによる完全自動建設の未来とは?

俳優・志尊淳が語る、シャープの「AI(愛)ある太陽光」プロモーションの狙い