「人生100年時代」に突入した日本。特に2030年にかけて深刻化する超高齢社会をどう乗り越えるかは、いまや地域政策と都市デザインにおける最重要テーマと言える。この課題に対して、渋谷区を拠点に活動する一般社団法人渋谷未来デザインは、SOCIAL INNOVATION WEEK 2024を契機に、身体的・精神的に若々しく、地域社会に参加する高齢者=「スーパーシニア」の実現を目指す構想をホワイトペーパーとして発表した。その構想は、高齢社会の課題解決にとどまらず、都市の新たな可能性と文化を提示している。

「健康寿命」と「都市文化」をつなぐ、新しい高齢者像の設計図。

2030年、日本の高齢者人口は総人口の3分の1を超えるとされる。いわゆる「2030年問題」だ。労働力不足や医療・介護費の増大に直面する中、単なる延命ではなく、自立した生活を続けられる「健康寿命」をいかに延ばすかが重要課題。

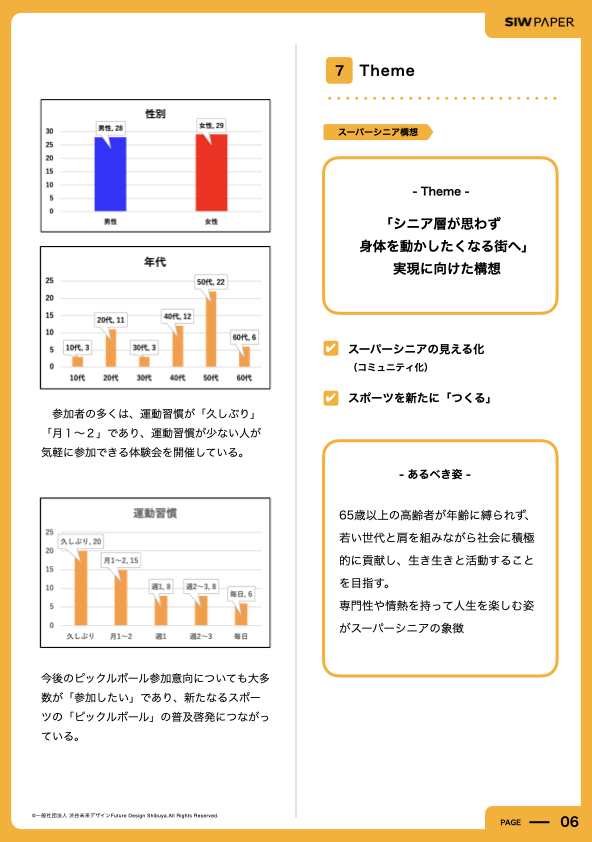

この課題に対して、渋谷から生まれたのが「スーパーシニア構想」だ。ホワイトペーパーで示された「スーパーシニア」とは、認知機能や身体機能を維持しながら、文化・スポーツ・コミュニティ活動に積極的に参加する存在。渋谷未来デザインは、都市空間がこのような高齢者を後押しする環境であるべきだとし、「思わず身体を動かしたくなる街」を提案した。

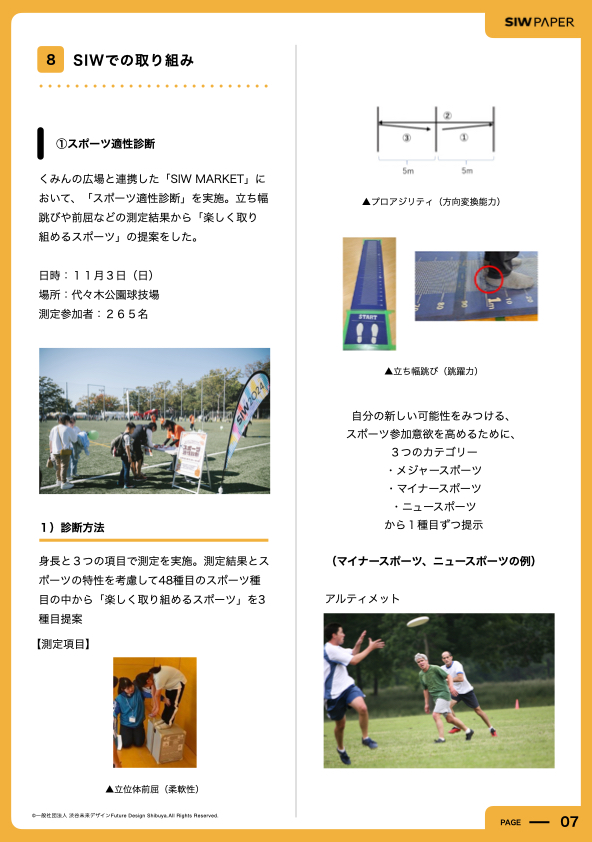

この構想のもとで2024年の「ふるさと渋谷フェスティバル」では、柔軟性・方向変換・跳躍力といった身体機能を診断し、個別に最適な運動を提案する「スポーツ適性診断」に265人が参加。スポーツによる自発的行動の促進が、高齢者のQOL向上につながることを実証した。

また、「見る」「する」「支える」だけでなく、「つくる」スポーツを掲げ、インフルエンサーや民間施設との連携を通じて、新たなスポーツカルチャーの創出にも取り組んでいる。そして世代間交流やコミュニティ形成を促進するこの流れは、高齢者の孤立防止や地域活性にもつながっている。

都市の未来は「高齢者の未来」から始まる。

ホワイトペーパーでは、今後の展望として「教育現場での体育アップデート」「スーパーシニア向けイベントの定着」「地域スポーツ施設の活用」の3点が示されている。高齢者が利用しやすいプログラム設計や環境整備を行うと同時に、教育の場においても運動を通じた世代連携を強化することで、ライフステージ全体で「運動すること」が当たり前の文化を定着させることが狙いだ。

特筆すべきは、この構想が単なる福祉政策にとどまらず、「都市カルチャーの変革」として位置づけられている点にある。かつて若者文化の象徴だった渋谷が、「スーパーシニア」という新しいロールモデルを通じて、誰もが生涯現役で暮らせる街として再定義されようとしていることが極めて重要だ。

2030年問題を逆手に取るように、この構想は「高齢者こそが都市文化を進化させる主役」であることを宣言している。つまり、高齢者を支えるのではなく、高齢者が都市を支える。その思想は、都市設計の根本にあるパラダイムを大きく転換させる可能性を秘めていると考えられる。

東京都渋谷発のこの「スーパーシニア構想」と同ホワイトペーパーが示す視点は、全国の自治体や企業、教育機関にも広く共有されるべきものであり、高齢社会のデザインの新たな視座として期待されるものだ。