★要点

「泣く・寝ない・予測不能」をアルゴリズム化し、抱っこ・授乳・寝かしつけ・夜間対応までを数値で可視化。体験とデータの両輪で、共育(きょういく)を設計する。

★背景

少子化と共働きが前提の時代。育児の偏在化が離職やメンタル不調を招く。“擬似体験×計測”で当事者意識を共有し、家庭・学校・企業の合意形成を早める。

育児は科学できる。東海大学/小坂研究室は、乳幼児ロボットに行動モデルと各種センサーを組み合わせ、育児の不確実性を再現する。抱く角度、あやすリズム、夜間の応答までをデータで残し、体験の主観を客観へ翻訳。妊産期教育、学校の家庭科、企業の研修にそのまま持ち込める“共通言語”の装置だ。

「泣く・寝ない・理由がわからない」をモデル化——予測不能性の再現。

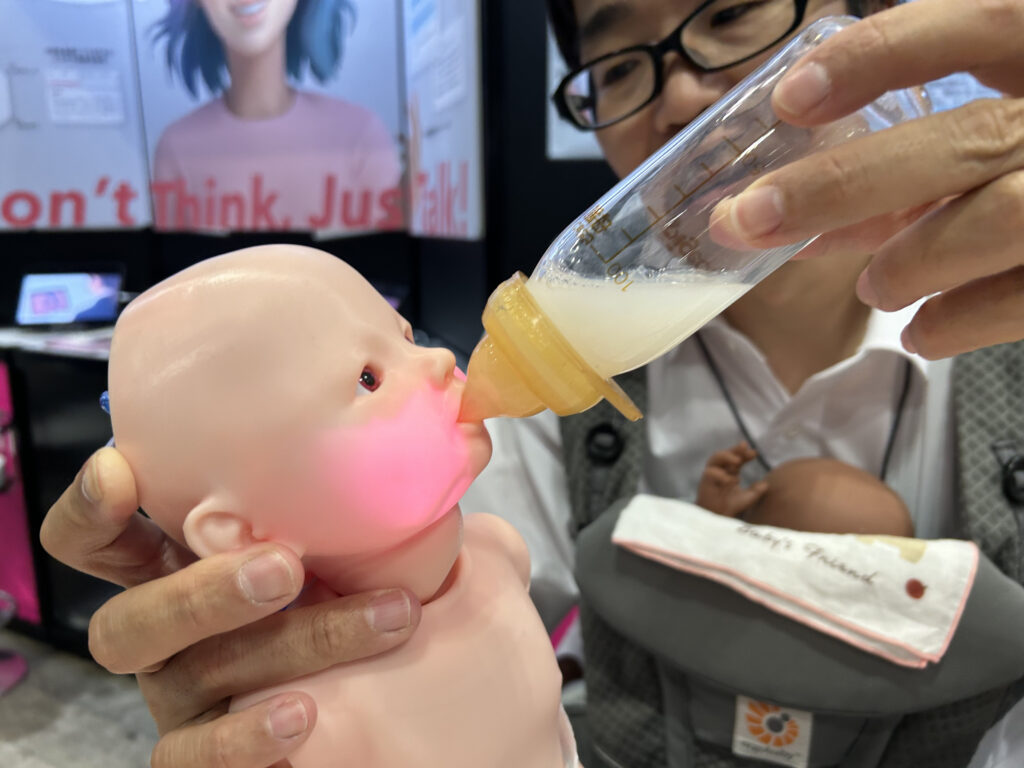

乳幼児期の難しさは、不機嫌のトリガーが多層で、前触れが読めないこと。小坂研究室のロボットは、空腹・眠気・不快・抱っこ要求などの内部状態を確率的に遷移させ、昼夜で応答特性を変える。ユーザーが取った行動(抱く、揺らす、ミルクを与える、体位を変える)に応じて泣き方と収まり方が変わる。運任せではない“しつけ”でもない、状態依存の相互作用。その手触りを、教室や会議室で体験できる。

体験だけで終わらせない——心拍・動線・行動ログで「負担」を見える化。

ロボット側の泣き時間、夜間覚醒回数、あやしに要した秒数。参加者側の抱っこ時間、歩行距離、心拍変動、反応潜時。これらをまとめてダッシュボード化し、負担の総量と偏りを提示する。パートナー間の役割分担、休息の取り方、職場の時短設計まで、議論の土台が数字で揃う。主観のぶつかり合いから、エビデンスに基づく合意へ。

教育から企業まで——“共育”を社会の標準プロセスに。

高校・大学の家庭科、助産外来の両親学級、自治体のプレコンセプション講座、企業の管理職研修。適用先は広い。ロボットは月齢モードを切り替えられ、寝かしつけ・授乳・おむつ替えの難易度を段階的に上げる。新人研修の“災害訓練”のように、育児のピーク負荷を安全に体験できる。体験後のアンケートと行動ログを結び、制度設計(在宅/時差勤務/看護休暇)へのフィードバックも即時に回せる。

倫理とデータの取り扱い——センシティブ情報に最小限アクセス。

扱うのは個人の生活行動。匿名化、オンデバイス処理、保存期間の明確化が前提だ。小坂研究室は、ログの粒度を目的ごとに絞り込み、教育現場では“総量のみ”などの運用を想定。体験の「評価」ではなく「気づき」を促す設計に軸足を置く。数値はラベリングではない。対話のきっかけだ。

家電・ヘルスケア・自治体との連携余地——“住まい”に溶ける拡張。

抱っこや寝かしつけのリズムを、スマートスピーカーや照明のシーンに送る。夜間の覚醒を家電が先回りして静音モードに移行。育児の生活テンポを、住環境が学習する。自治体は母子保健の啓発にロボット体験会を組み込み、産後うつの早期発見や父親の関与促進へつなぐ。家庭の内側に閉じてきた負担を、社会のインフラで受け止める布石になる。

Maintainable®︎NEWS EYE

“育児テスト街区”で、合意形成を早める

◎横展開の鍵は、負担を測る共通物差しづくりだ。夜間覚醒回数、泣きの持続時間、応答潜時、抱っこ時間の総量、主担当の偏在スコア——教育・医療・企業で使い回せる指標を束ね、改善例とセットで公開。さらに、自治体の子育て支援拠点や商業施設に“育児テスト街区”を常設し、ロボット体験と家電・住設・アプリの連携検証を継続運用。保険商品や福利厚生のインセンティブと接続すれば、企業も家庭も“やった方が得”になるエコシステムが回りはじめる。

取材・撮影 柴野聰

あわせて読みたい記事

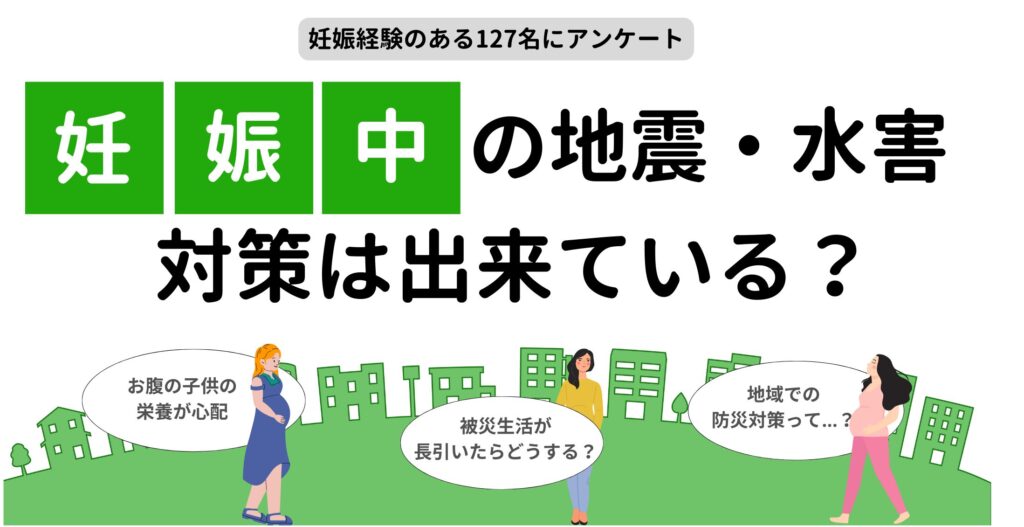

もし妊娠中に「地震」や「水害」が起きたらどうするの!?

【世界唯一の子ども食器】離乳食から小学生までを支えるサステナブルなバイオマス食器、「iiwan(イイワン)」の魅力。

【不要PCが子どもを救う】“捨てる”を“支える”に変える——リングロー「PC for Good」とニシイケ食堂の実装力