★要点

スマホのバイブレーションをソフトウェアで高度制御し、映像・音声・学習コンテンツに“触覚トラック”を重ねるアプローチ。制作側はSDKで触覚を編集し、受け手は既存デバイスで体験できる。

★背景

高齢化・多言語社会・遠隔化で「見えない合図」が増える時代。視覚・聴覚だけでは届かない情報を、負担の少ない触覚で補完するニーズが急伸。ハード刷新より、既存端末を賢く使う“ソフト起点”が普及の早道だ。

タップの震えが、メッセージになる。TouchStar/東北大学は、スマートフォンのバイブレーションを“編集可能なメディア”に変えるソフトウェアを持ち込んだ。音や映像のタイムラインに触覚を合わせ込み、コンテンツの文法を一段拡張する。

触覚を“トラック化”——制作側に渡す新しい編集ツール。

映像にはサウンドトラック、ゲームには効果音とBGM。TouchStarはその隣に「ハプティクストラック」を置く発想だ。音圧・周波・波形・間(ま)をパラメータとして扱い、触覚のフレーズをミリ秒単位で組む。再生時は端末のバイブレーターを最適駆動し、感触の粒立ちを引き出す。

要は、ハードを増やさず“つくり方”を変えるだけ。クリエイターはSDKで既存ワークフローに差し込み、Unity/Web/ネイティブアプリのいずれにも載せられる。触覚がプリセットで終わらない。物語の伏線や、操作の予告、学習のリズム——意味を持つ震えに仕立て直す。

子ども・高齢者・多言語に効く“第三のチャンネル”

触覚は、悩ましい“情報過多”の反対側にいる。耳も目も塞がっている現場——自転車通学、騒がしい現場、夜間の見守り——で、短い振動が端的に伝わる。

教育なら、正解のタイミングを体で覚えるリズム教示。リハビリなら、力の入れどころを微振動で誘導。エンタメなら、映像のパンチラインを震えで刻む。多言語の壁も越えやすい。合図は言葉より早い。

アクセシビリティの観点でも、視覚・聴覚に偏ったUIの“第三チャンネル”として触覚を常設する価値は大きい。

家の“沈黙”をやわらげる——スマートホームの相棒。

スマートホームが普及しても、家そのものはしゃべらない。ドアが半開き、ガスが点いたまま、洗濯が終わった——視覚の届かない場所で、生活の状態は静かに変わり続ける。

TouchStarの触覚トラックは、センサーや家電のイベントにひもづく“短い震え”を家族のスマホへ配る。子どもや高齢者にも直感で伝わる符丁だ。過去の通知履歴を学習して、紛らしい震えは抑える。過剰なアラート疲れを起こさず、必要なときだけ“手のひらをトン”とたたく。

産業インパクト——EC、エンタメ、医療・介護、観光。

ECは触覚が加われば“質感返品”が減る。映画やライブは五感演出で没入度を底上げ。医療・介護は、痛みや不快を定量・共有できれば適切なケアに近づく。観光は地域の味や体験を遠隔配信し、訪日動機を高める。ハードはセンサーとアクチュエータ、ソフトは個人差を埋める変換モデル。鍵はプライバシーと倫理だ。痛みの共有は悪用リスクと背中合わせ。本人同意・目的限定・強度上限など、通信品質と同じ粒度で“人権のガバナンス”が要る。

研究×実装で“気持ちよさ”を数値に。

触覚は言葉にしにくい。だからこそ、研究の出番だ。東北大学の知見を土台に、可用域・弁別閾・持続時間と快・不快の相関を計測。コンテンツ側に渡せる実装ガイドへ落とす。

重要なのは、主観の統計化。年齢や利用文脈ごとに最適帯域をカタログ化し、誤警報やイラ立ちの“ノイズ”を避ける。体験は科学で磨ける。

Maintainable®︎NEWS EYE

“触覚の設計”を社会の共通基盤に

◎広く普及させるためのポイントは三つある。

第一に、共通の作法をつくること。制作側が迷わず使える“触覚の書き方”を軽いルールとして整え、誰でも同じ形式で共有できるようにする。

第二に、体験を数値で確かめること。気持ちよさ・注意喚起・警告などの伝わり方を比べ、誤報や反応の遅れを減らしていく。

第三に、流通の仕組みを育てること。映像や音楽のように、“触覚の素材”をやり取りできる市場をつくる。

触覚をうまく使えば、画面を見なくても伝わる設計が可能になり、電力消費や情報負担も減らせる。

遠隔化・高齢化・多言語化が進む社会で、“手のひらで伝わるUI”は、最も現実的で持続性のある投資になる。

取材・撮影 柴野 聰

あわせて読みたい記事

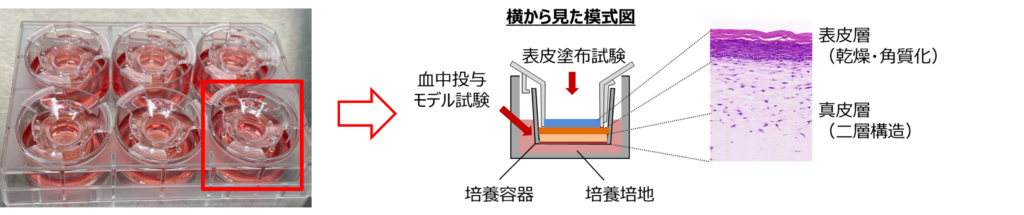

【Great News】世界初、高性能3D人工皮膚モデルの量産化に向けた新技術とは?

スマートビル普及促進の新たな推進力、「一般社団法人スマートビルディング共創機構」設立へ

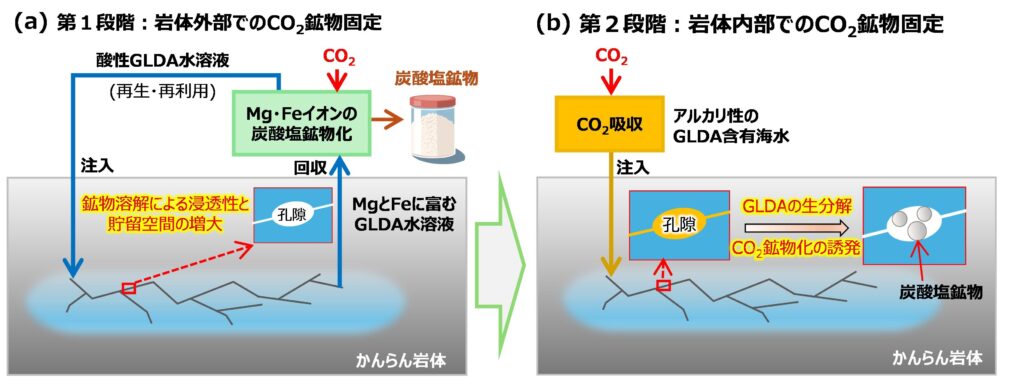

【大気中CO₂を「石」にかえる】東北大学が提案する、マントルのかんらん岩体を用いた新しい鉱物固定技術とは?