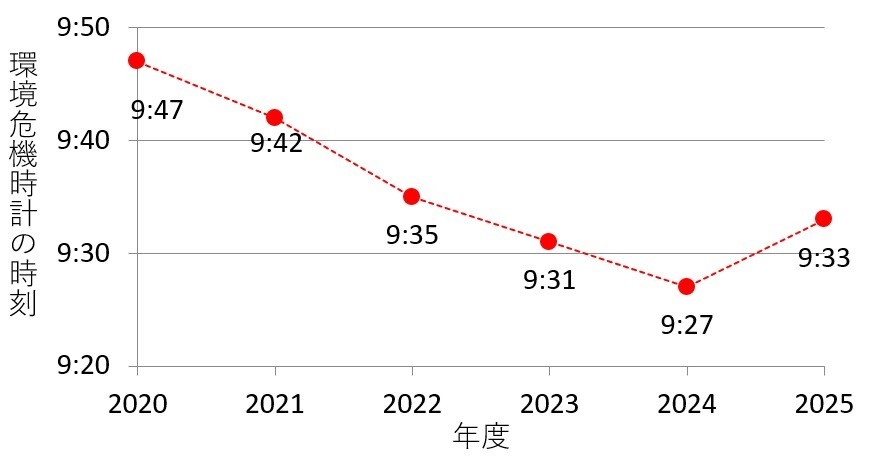

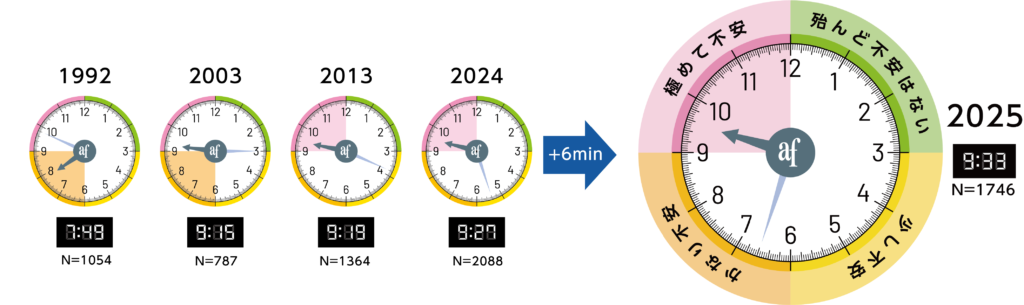

公益財団法人旭硝子財団は、世界121カ国の環境有識者1,751名を対象に実施した第34回アンケート調査の結果を発表し、地球環境の危機度を示す「環境危機時計」の2025年の時刻が昨年から6分進み、「9時33分」となったことを明らかにした。4年連続で針が戻っていた状況から一転し、危機感が再び強まった形だ。

4年ぶりに進んだ「環境危機時計」、世界の不安感が再び拡大し、「生物多様性喪失」も深刻化。

環境危機時計は、世界の環境有識者に「地球環境問題が人類の存続にどれほど危機的か」を問うアンケート調査結果を時刻に置き換えて可視化するもので、9時台は「極めて不安」、10時に近づくほど「人類の存続に対する危機意識が極まっている」ことを示す。

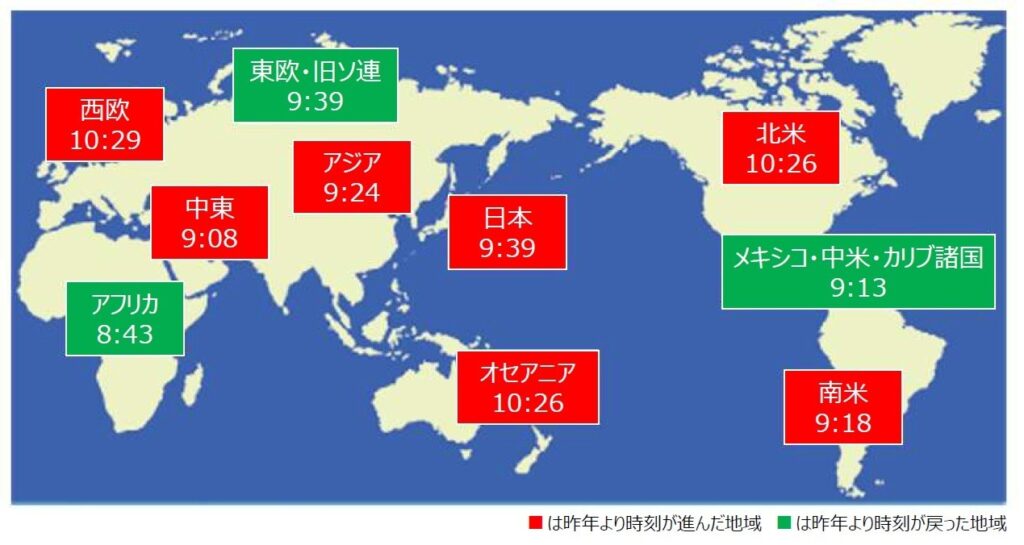

2025年の結果では、世界全体の平均時刻が「9時33分」となり、前年より6分進行。2分以上の進行は2017年以来8年ぶりとなる。地域別では中東(+34分)、オセアニア(+23分)、西欧(+14分)などで顕著な進行が見られ、危機感の高まりが広がっている。日本においても2分進み、9時39分に到達した。

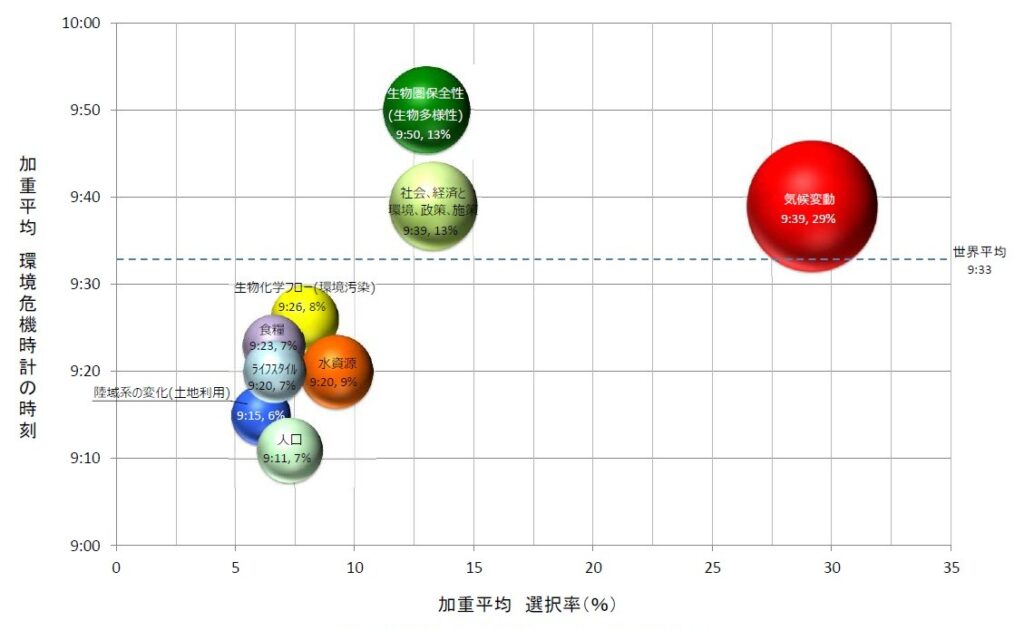

調査において、環境危機の要因として最も多く挙げられたのは「気候変動」であり、29%の回答者が最大の脅威と位置づけた。続いて「生物多様性の保全性」(13%)が挙げられ、この傾向は8年連続で変わっていない。

さらに、各要因ごとの危機時刻を算出すると、「生物多様性」(9時50分)、「気候変動」(9時39分)、「社会・経済と環境・政策・施策」(9時39分)がいずれも全体平均(9時33分)を上回る水準であり、環境問題が複雑かつ多面的な領域で悪化していることが浮かび上がる。

脱炭素は「政策・制度」で遅れ、野生生物の保全は更に厳しい評価。

SDGs達成度は平均33.7%──14%が「0%達成」と回答。

回答者に「脱炭素社会への転換」と「野生生物の生息地の保全・再生」の進捗について3つの観点(一般の人々の意識、政策・法制度、社会基盤)から問うたところ、いずれも「一般の人々の意識」が最も進展しているとの評価が得られた。

一方で、「政策・法制度」や「社会基盤」の整備は立ち遅れているとする回答が多く、とりわけ野生生物の保全については、脱炭素よりも深刻な遅れが指摘された。興味深いのは、20~30代の若年層が他世代よりも進展を感じている傾向があり、世代間で環境問題への認識に差が生じていることだ。

今回の調査では、2030年に向けたSDGs(持続可能な開発目標)の達成度に関する認識も問われた。その結果、全目標の達成を100%とした際の2025年時点での感覚的達成度は平均33.7%に留まった。また、回答者の14.1%が「達成度0%」と回答し、環境目標の進展に対する失望感の強さも浮き彫りになった。

世代別では、20代・30代は比較的高い達成度を感じている一方、50代以上の世代は30%未満と見る割合が多く、SDGsへの期待や実感にも世代間ギャップが見られる。

「10時」は目前。環境危機時計が示す未来への警鐘。

誰の行動が最も重要か…。

環境問題解決に向けて最も重要な主体は誰かという問いに対し、企業関係者の51%が「中央政府または地方自治体の行動が最も重要」と回答した。興味深いのは、中央政府関係者自身は「中央政府が重要」と答えた割合が27%と低く、責任意識の相違も見て取れる。

また、地域別に見るとアジアや東欧・旧ソ連地域で政府への期待が高い一方、中東やアフリカではその割合が相対的に小さい。政府のリーダーシップと市民・企業との協働のあり方が、今後の環境政策の成否を左右することになりそうだ。

1992年の調査開始以来、環境危機時計の時刻は一貫して9時台を示しており、「極めて不安」な状態から脱する兆しは見えない。今回6分進んだことで、針は再び「10時」すなわち、人類の存続に対する極限の危機を象徴する時刻に向かって動き出した。

回答者から寄せられた自由記述には、各国の実情を反映した警鐘や、国際協調への期待、環境教育の重要性などが多く記されている。環境危機時計が進んだ2025年は、環境政策においても、意識改革においても、大きな転換点となる。

あわせて読みたい記事

【日本版気候市民会議】世界35カ国・400地域の気候市民会議。2030年までに日本全国1,788自治体への展開を目指す。

世界32か国調査で日本は最下位。気候変動対策への意識が過去最低水準に。

『生きている地球レポート2024』発表:自然と生物多様性が過去50年間で73%減少

日本の森林政策に求められる多様な視点とは? 専門家の意見が示す新たな方向性